せめて民事で制裁を

それでも遺族はあきらめませんでした。2005年にAを相手取り、約1億8千万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしました。

しかし、ここでも時効の壁が立ち塞がります。

第一審の東京地裁は、殺人についてはすでに公訴時効が過ぎたとして請求を棄却し、遺体隠匿のみを認め330万円の支払いを命じました。

しかし2008年の控訴審がその判決を覆します。東京高裁は「殺害と遺体隠匿は一連の行為である」と判断し、約4255万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

そして、2009年、最高裁で判決が確定します。

「殺人事件に時効は要るのか?」という批判から

この事件をきっかけに、社会では「重大犯罪の時効」についての議論が高まりました。

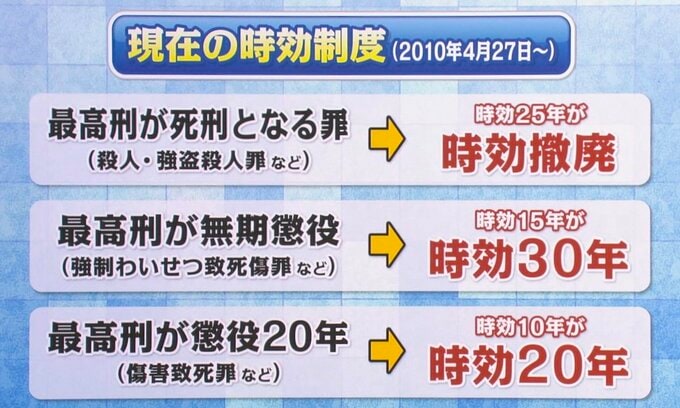

殺人事件が長期間未解決のまま時効を迎えると、加害者が罪を逃れることができる。つまりこのままでは「逃げ得」になってしまうと、国民的批判が強まり、2010年4月、刑法・刑事訴訟法が改正されました。

これにより「死刑に当たる重大犯罪」については公訴時効が撤廃され、同様の悲劇が繰り返されない仕組みが整えられたのです。

「逃げ得」は許さない

この事件は、ひとりの女性教諭の尊い命が奪われた痛ましい犯罪であると同時に「時効制度の限界」を世に知らしめた出来事でもありました。

26年間、真実を信じて娘の行方を探し続けた家族の姿が、多くの人々の心を動かし、最終的に法律を変える力となったのです。