■いじめ防止対策推進法

講演タイトルは、『国の「いじめ防止基本方針」の改定とその趣旨』。まずこのタイトルの背景について。

2011年10月、いじめを受けた滋賀県大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が自殺した。自殺の翌月、市の教育委員会は「いじめはあった」と認めたものの、「自殺の原因とは断定できない」と主張した。

事態が動いたのは翌年(2012)7月。同級生3人が男子生徒を暴行した疑いで警察が中学校を捜索した。異例の事態を受けて、学校側はようやく生徒たちからのアンケートを公表した。そこには悪質ないじめの実態を示す150件もの回答があった。

「昼休みに毎日自殺の練習をさせられていた」「手をひもで縛られ、口をガムテープでふさぎ、歩け、走れと命じていた」…。

当時「報道特集」ディレクターだった私は、MBS(毎日放送)の記者と共に、いじめ自殺を検証する放送に関わった。MBSの取材に同級生は「ハチを食わそうとしていたのは記憶に残っている」などと現場となった市内の陸上競技場で答えている。

この事件を受けて国が動き2013年9月、「いじめ防止対策推進法」が施行された。それにあわせて策定されたのが、国の「いじめ防止基本方針」だ。学校での組織的な取り組みや発生時の迅速な対応など、法律の具体的な運用について定めている。

森田は、この基本方針を決める有識者会議の座長を務めた。またその後の問題点を踏まえた基本方針の改定(2017年3月)にも「いじめ防止対策協議会」の座長として関わった。取材したBPプロジェクトの講演は、森田がその強調したいポイントを解説する形で行われた。

■いじめの現状

講演の冒頭、森田はいじめの現状を2つのキーワードで説明した。「一般化」と「流動化」だ。

「いじめの一般化」とは、子どもたちにとっていじめが“すぐそこにあること”を意味する。かつていじめは数名の加害者と1人の被害者という、特定の関係の子どもたちの問題として捉えられていた。だが今では、子どもたちの“誰もが”この問題の関係者となっているという。

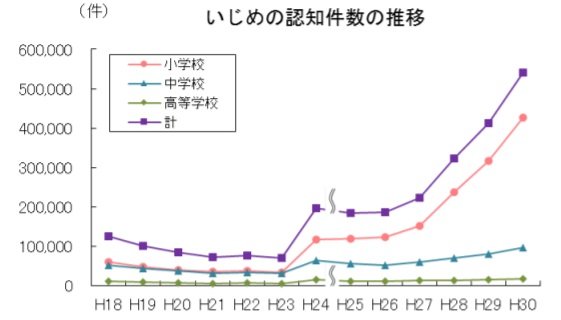

それを反映するのが「いじめ認知件数」の増加だろう。2017(H29)年度、全国のいじめ認知件数は41万件だったが3割増えて、2018(H30)年度は54万件になった。

ここ数年の認知件数の増加はショッキングだが、森田らが言うように「いじめの芽をたくさんキャッチしていこうという積極的な学校側の姿勢を表している」可能性もあり、むしろ肯定的に評価していいのかもしれない。

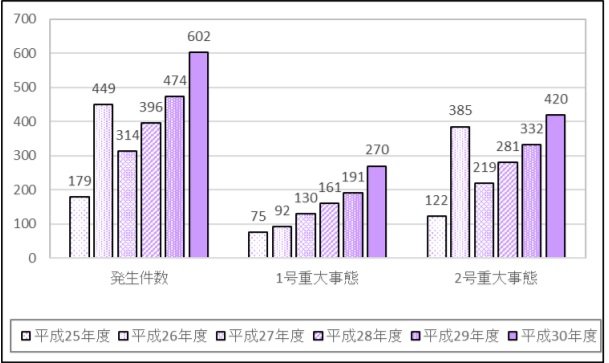

だが、深刻に捉えるべき数字の増加もある。子どもの生命や心身、財産に重い被害が生じた疑いのある「重大事態」が474件から602件と約3割も増えたのだ。

グラフの「1号重大事態」は「いじめにより児童の生命,心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、「2号重大事態」は「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」を指す。1号にも2号にも当てはまる場合、それぞれに計上されている。

プライバシーの問題などもあって、どれも報道されているわけではないが、この国では「深刻ないじめ」が、把握されているだけで年間600件も起こっているのだ。