コメ増産「地域によっては難しい」

政府は8月、事実上の減反政策との指摘もある「生産調整」を見直し、コメの増産を進めていく方針を示した。

しかし、急な方針転換に農家からは「そんなに簡単ではない」という声があがる。

コメや麦などを作っている茨城県筑西市の農家では、麦の後にコメを栽培する「二毛作」に取り組んだものの、思うように収穫量は伸びなかったという。

『K-AGRI』谷中恭介さん

「今年コメが高いからということで麦の後に植えたけど、経験がないと難しい」

“増産は簡単ではない”という理由が、筑西市が取り組んでいる「ブロックローテーション」という仕組みだ。

複数の農家が農地を区画に分け、それぞれが自分の区画でコメや麦、大豆など「作る農作物を毎年順番に変えていく」手法だ。

これにより、大量の水を必要とするコメ作りに使う農業用水を複数の農家で公平に利用することができる。

谷中さん

「そもそも用水路に水が足らないからだと思う。取り合いになって喧嘩になる。何リッターでも流せるというわけではないので、『どこでもコメ作れるよね田んぼなら』ということはない。増産できるエリアはあるかもしれないが、“この地域ではそんなに簡単ではない”」

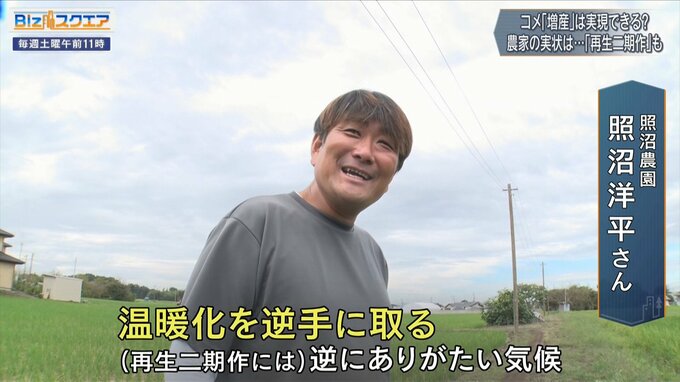

温暖化を逆手に「1回の田植えで2回収穫」

一方、新たな方法で増産を目指しているのが、茨城県水戸市の『照沼農園』だ。

通常より収穫の早い早場米を刈り取った後で、再び伸びる稲を育てる「再生二期作」に取り組んでいる。

照沼洋平さん

「暑いほうがいい。温度が高くないとコメはなかなか育ちづらい。“温暖化を逆手に取る”みたいな。再生二期作には逆にありがたい気候」

長引く残暑を逆手にとり、収穫量を1.3倍ほどに増やすことに成功したというが、誰もが簡単にできるわけではないと話す。

照沼さん

「法人化すればみんなで肥料を撒いて、ドローンで撒くとかいろんなことを分散してできる。かといってこれが1人だったらどこまでできるか」

また専門家は、減反政策が生み出した“ある問題”が、急な増産を難しくしていると指摘する。

『東京大学』大学院 特任教授 鈴木宣弘さん

「農家の皆さんが所得が上がらず『コメではやっていけない』ということで、非常に苦しくなってきていた。そういう状況の中では農家の体力が落ちてきている。“生産基盤の脆弱化”。こういう中での増産といっても、そんなに一気に増やせるものではない」

そして、早急に手を打つ必要があると危機感を口にする。

鈴木特任教授

「日本の農業はこのままだとどんどんやる人がいなくなって、“あと5年が正念場”。こういう流れを放置していることに早く気付かなければ、手遅れになる」