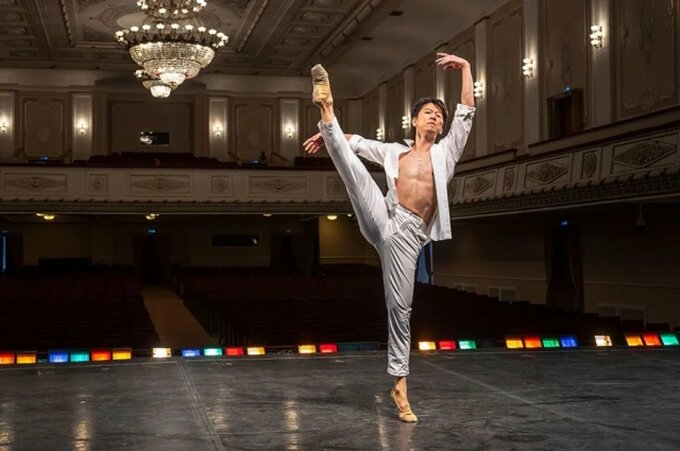

「対立している人たちが歩み寄るために、今の戦争状態を和らげていくために、バレエを上手に使えばいいと思うんです。例えば親善公演をやるとか」

「芸術や文化は人と人とをつなぐ力がありますから。できることは何でもやればいいじゃないですか。戦争で被害を受けるのは一般の人たちなんです。芸術の力で彼らを救いたい」

■ロシア国内に漂う「無力感」とどう向き合うのか

ロシアの独立系世論調査機関「レバダセンター」のグドゥコフ副所長はBS-TBS『報道1930』のインタビューで「ロシア国民の間で戦争の終結や停戦を求める声は強くなっている」と述べた。

その一方で、「完全な恐怖政治になったとは言えないが、大規模な弾圧は実感できる。無力感が漂っている」と指摘した。

筆者の学生時代の恩師の1人、ロシア文学者の内村剛介氏は、ソ連の監獄・ラーゲリに11年間抑留されたが、著書『生き急ぐ…スターリン獄の日本人』(1967年)に次のように記している。

「ラーゲリや監獄に拘禁されている者はその肉体が奴隷なのであり、逆に、それを監視する者はその精神が奴隷なのである」と。

内村氏の言葉はわかりづらいのだが、独裁者スターリンの支配する社会とそこで囚われの身になった自らを比較して「心まで奴隷にはなるまい」と誓って獄中を生き抜いた。内村氏はソ連の社会システムと指導者を厳しく批判し続けたが、そこで暮らす人たちに向けた眼差しは温かかった。

戦禍に生きるウクライナの人たちを物心両面で支え続けるのは当然として、プーチン政権下で無力感を覚えながらも戦争に反対し早期終結を願う一般のロシアの人たちにも、もっと関心を寄せていいのではないか。

TBSテレビ報道局解説委員 緒方誠