■4年の抑留経て帰国…今語る「歴史の教訓、生かされていない」

新関さんは4年間の抑留を経て帰国を果たしたが、山本幡男氏のようにロシア語を使う任務に就いていた人はスパイ容疑で逮捕され、抑留期間は最長11年に及んだ。

ロシアによるウクライナ侵攻について、新関さんは「歴史の教訓が生かされていない」と嘆く。

「なんで昔のようなことが繰り返されるのか。馬鹿げていますよね。武器で人を殺して物事を決めようなんてのは、もってのほかだと思う。話し合いで解決するのが人間だと思うんだけどね。

ロシアの選手が大会に出場できないとか、スポーツや文化交流とかにも影響しているのもよくない。僕は抑留されていた時、ロシア人が憎いとか何もなかったですよ。国とか政治家が悪いんであって、市民同士は話し合えばいいんだから」

■日ロ友好の象徴的な存在 “日本人抑留者の建てた”劇場が結ぶ縁

シベリアのバイカル湖のほとりにあるブリヤート共和国には、1万人以上の日本人が連行された。首都ウラン・ウデには日本人抑留者が建設に参加し、1952年に完成した国立オペラ・バレエ劇場がある。

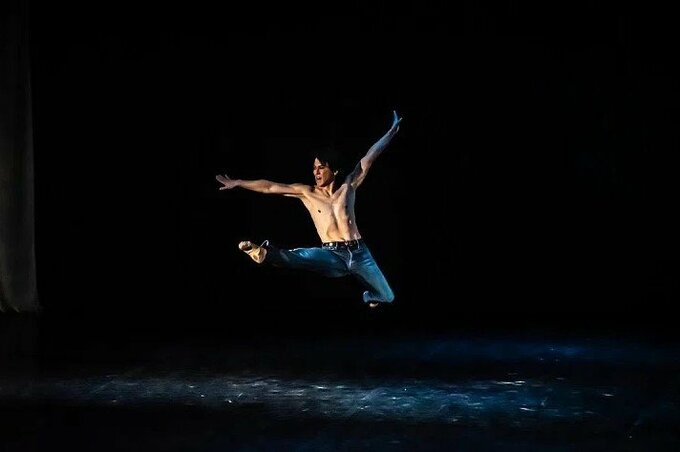

2012年から7年間、劇場のバレエ団の芸術監督を務めたのが、岩田守弘さん(52)だ。

「夏は30度、冬はマイナス40度になる過酷な気候でも、日本人のつくった建物は『最近つくったの?』というぐらい立派で今でもしっかりと立っている。驚きですよ。抑留者がつくってくれた劇場で仕事ができて運命的なものを感じました。そういう建物がいっぱいあるから、街の人たちは日本人のことを尊敬し、感謝しているんです」

現地のロシア人たちが日本人抑留者の慰霊祭を毎年開くなど、日ロ友好の象徴的な存在にもなっているという。

■旧ソ連時代に単身ロシアへ…「バレエには人と人とをつなぐ力がある」

岩田さんは旧ソ連時代の1990年に19歳で単身ロシアに渡り、モスクワの名門ボリショイ・バレエ団で第一ソリストにまで上り詰めた。

その後は現地で指導者としても活躍するなど30年以上、ロシアという国と向き合ってきた。ウクライナにもバレエを通じた友人が沢山いる。

「こんな戦争になっているときでも、(ウクライナの)キーウでは今もバレエの公演をやっているんです。凄いことだと思います」

岩田さんによると、第二次世界大戦の最中にもモスクワのボリショイ劇場をはじめソ連各地でバレエが上演されていたという。

「芸術は美しいものだし、表現や感情によるドラマもあるから、舞台の上ぐらいは夢を見たいと思うんですよね」

「僕はバレエをずっとやってきたけど、食べ物を作っているわけでもないし、生活に直接必要なことでもないから、自分の職業って自己満足のためだけなのかと思ったことがあるんです。でも、いやそうじゃないと。人間が生きていくためには芸術とか心を豊かにするものが必要だと。今のウクライナもそうですよね」

バレエなどの芸術には“特別な力”があると岩田さんは語る。