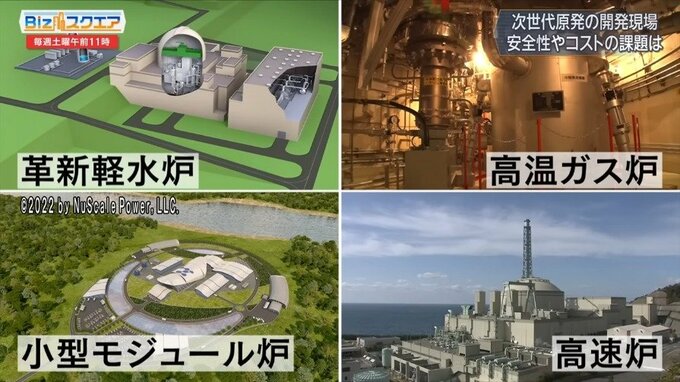

■建て替えには国民の納得が必要。次世代原発「小型モジュール炉」「高温ガス炉」の可能性は?

建て替え、リプレースの話が出てくる背景には、その先を見つめた次世代原発がある。

神奈川県横浜市にある総合重工業メーカー大手IHIの研究施設では、アメリカのニュースケール社とともに次世代原発「小型モジュール炉」の研究開発を進めている。現在使われている原子炉を小型化したもので、多くの技術はすでに実証済みのため、早期の実用化が期待される次世代原発だ。アメリカでは2029年にニュースケール社の小型モジュール炉が商業運転を始める予定だ。

茨城県大洗町にある日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉(HTTR)は「高温ガス炉」と呼ばれ、従来の原子炉とは異なり、水ではなく高温でも安定するヘリウムで冷却する。冷却材に水を使わないので水素爆発の危険性がない。さらに核燃料を耐熱性の高いセラミックスや黒鉛などで覆うことで、高温でも放射性物質を閉じ込めることが可能だ。

――革新軽水炉と小型モジュール炉はウランの燃料を使い、水で冷却するという意味では既存の技術の応用、改良ということになる。

東京工業大学 奈良林直特任教授:

炉心の燃料は従来と同じようなものを使いますから、プルーブン(証明された)技術になります。外側の安全を担保する仕組みを新しくしたということです。革新軽水炉では蒸気発生器があって、二次側を冷却すると原子炉本体を冷やせます。それを小型にしたのが小型モジュール炉です。発展途上国、アジアやオセアニア、アフリカのエネルギーの需要がこれから急増していきます。私はIAEAから、日本の技術や規格類を提供してほしいと言われました。日本の技術標準を使って世界に向けて輸出できるようになるのが小型モジュール炉です。

――原発に関して言うと、この10年きちっと議論してきてこなかったという経緯があり、実際再稼働すらままならない。事実上の新設に踏み切るというのは、国民の納得が必要だと思うが。

細川昌彦氏:

確かにあれだけの事故があったわけですから、安全性については念には念を入れてということだと思います。これまで10年間、政策の遅れがなぜ起こったかというと、世論の理解を得て最後は政治が決断しなければいけないということを回避してきた面も否めないと思います。そういう意味では今回、安全性が大前提であって国民の理解を得た上で、再稼働を円滑に進める、運転期間の延長をする、そして実際のものも開発するという段階を経て、国民の理解を得ていくというプロセスを今たどっていると思います。

――向こう50年、100年にわたり原子力発電が必要なのかどうかというところに対する納得が必要だ。原子力発電は必要不可欠なのか。

東京工業大学 奈良林直特任教授:

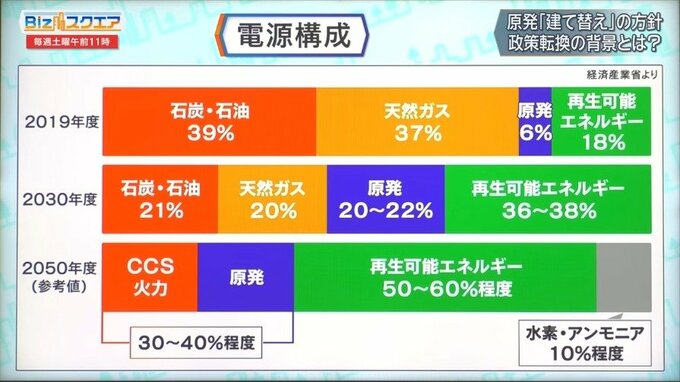

国際エネルギー機関(IEA)はこれから2050年まで約2000基の原発が必要だと。今、世界に400基ありますが、これが5倍になってくるのです。太陽光や風力がありますが、設備利用率は太陽光13%、風力は25%です。水力などを加えても再生可能エネルギーは60%ぐらいが上限になってしまうわけです。再エネも原子力も使って水素を作って合成燃料にして、あらゆる産業で使っていけるようにするところまで持っていかないと、2050年のカーボンニュートラルになりません。ですから、原子力も非常に重要なエネルギーとしてしっかり人類が使っていくということが必要です。

――脱炭素を進めていくためにも必要なのかどうか。そして、原子力がそのワンピースなのだというところをきちんと納得できるように議論することは大事だ。

細川昌彦氏:

世界はそういうことを踏まえた上で、原発にも舵を切っているというところも見なければいけないと思います。その上で最終処分場の問題も世論の理解のもとに政治の決断ということが必要だと思います。

理解を得るためには、リプレースなどという言葉は使わないで、新しく作るのだとはっきり言うところから始まるのではないか。

【ゲスト】

奈良林直(東京工業大学 特任教授)

【コメンテーター】

細川昌彦(明星大学 経営学部教授)

(BS-TBS『Bizスクエア』 12月3日放送より)