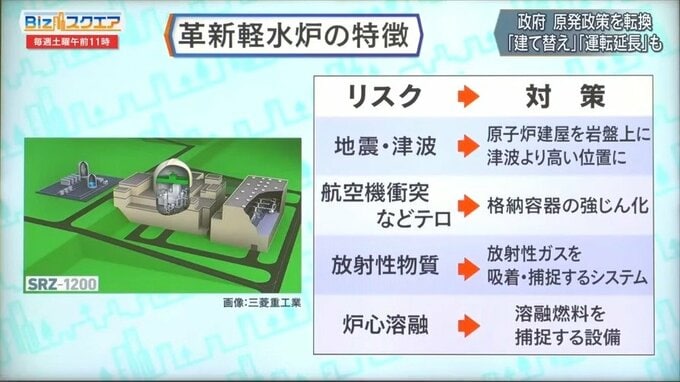

■有望な革新軽水炉1号機のコストは1兆円

運転延長と並んで出てきたのがリプレース、建て替えだ。今有望視されているのが、三菱重工業などが開発し、2030年代の実用化を目指している「革新軽水炉」だ。現在の軽水炉原発の安全性を高めたもので、地震や津波、航空機衝突となどのテロ、放射性物質、炉心溶融(メルトダウン)といったリスクに対してさらに対策を強化するとされている。

――革新というほど劇的なイノベーションがあった原発なのか。

東京工業大学 奈良林直特任教授:

世界で最先端の革新炉に相当します。事故が起きても放射性物質を外に出さないというコンセプトになっています。放射性物質が出たから福島第一の近隣を汚染してしまったわけですが、事故が起きた時に出てきた放射性物質を全部処理して、蒸気も水に変えて外へ出さない設計です。これはものすごく革新的な放射性物質対策です。炉心溶融については、福島第一の場合は溶融したものがコンクリートに直接落ちてしまってコンクリートが侵食されているのです。革新軽水炉の場合は下にジルコニアや特殊なコンクリートを使って、溶融物が落ちてきてもそれを防ぐ受け皿になっています。

――福島原発事故後に言われたリスクに対応した安全対策を施しているということは、その分コストがかかる。

東京工業大学 奈良林直特任教授:

初号機というのはコストが高いのです。新しく設計した建屋からレイアウトから配管系、全部図面を書きますから。今、電力会社4社と三菱重工で共同研究をやられていますが、初号機は1兆円ぐらいかかかってしまうかもしれません。ただし、2030年代から50年代にかけて減っていく原発を補うための建設が進んでいくとコストが安くなってきます。

――国民の側から見ると、今までリプレースも含めてやらないと言っていたものを推進すると言われると唐突感がある。原発の数が減っていく現状、原子力の人材、技術を維持するために今決断しなければいけない時期になっているということなのか。

細川昌彦氏:

これだけ減ってきますと、エンジニアとかいなくなってくる。新しい人も大学で学ばなくなってくるということもあります。だからそういう意味ではラストチャンス。もう一つ大事なのは、原発を支えるサプライチェーン、部品メーカーとか中小がたくさんあります。そういう基盤も原発が減ってくるとなくなっていく。今やらないと間に合わないということだと思います。

――今、大学の学生の状況は?

東京工業大学 奈良林直特任教授:

東京工業大学の場合、定員は40人ですが、半分が東南アジアを中心とする留学生です。もう東南アジアの方々が原発を建設するという時代に入っているのです。

細川昌彦氏:

世界の潮流をきちんと見た方がいいと思います。欧米も今、相当原発に舵を切っています。ドイツも脱原発と言われていましたが、その結果今ものすごい苦境に陥って、見直しの議論も出てきているわけです。もっと言えば新興国、アジアやアフリカではこれからはどんどん建設が進んでいく。そういう実態の中で、ロシアや中国製ばかりになってしまう危険性も私たちは考えなければいけないと思います。