日本の原発政策が大きく転換することになりそうだ。経済産業省は11月28日、原発の新設や増設は想定しないというこれまでの政策を大きく転換し、廃止が決まった原発の建て替えなど、新たな方針を示した。東京工業大学特任教授で原子力工学が専門の奈良林直氏とともに検証する。

■政策大転換で次世代原発への建て替えと運転期間延長へ

2011年の福島第一原発の事故後、政府は一貫して原発の新設や増設は想定していないとしてきたが、経済産業省が28日に提示した原発活用策の原案には、2つの大きな方針転換があった。1つ目は新たな安全メカニズムを組み込んだ「次世代革新炉」の開発、建設だ。廃炉が決まった原発などを対象に次世代原発へのリプレース(建て替え)を進めることを盛り込んだ。

2つ目の方針転換は、運転機関の実質的な延長だ。現在、原発の運転期間は法律で原則40年、最長60年と定められている。今回の原案では、原発の安全審査などに伴う長期停止期間を運転期間に算入しないとしており、仮に10年間原発が止まっていれば運転開始から最長で70年間稼働できることになる。

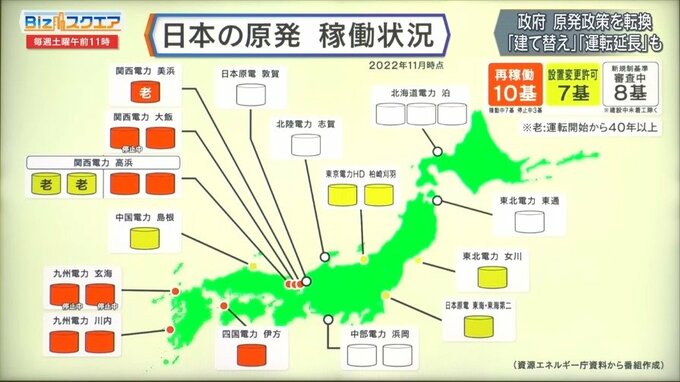

日本の原発の現状を見ると、国内の原発33基のうち再稼働しているのは10基。原子力規制委員会の審査をパスし、再稼働の許可が降りているのが7基、審査中が8基となっている。

原発の運転期間が60年だとした場合、今後、稼働する原発の数がどうなっていくのか。現在中断しているが、建設中の原発が3基あり、それを含めると2030年には36基になる予定だ。ただ、その後は減少し、2060年には8基にまで減ることになる。

――33基すべての原発が稼働したとしても、60年を超えると発電容量が下がってくる。これが、今回実質的に延長しようという一番の理由なのか。

東京工業大学 科学技術創成研究所 奈良林直特任教授:

今は11年止められており、この期間は原子炉が劣化してないので、それを差し引いてあと11年足して、60年までの運転ではなく70年まで原発を運転できるようにしようということです。

――今まで60年と言われたものを実質的に伸ばすと言われると、安全性は大丈夫なのかと思うが。

東京工業大学 奈良林直特任教授:

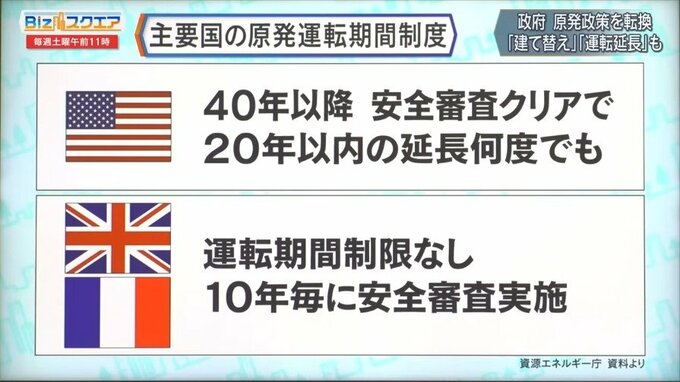

原子力発電所は再稼働するにあたって徹底的に安全対策が施されています。例えば事故が起きた時に放射性物質を漉し取るフィルターベントという設備や炉心を冷却するための注水を強化するといったことがされて、再稼働を遂げているわけです。相当の投資をして、安全性を担保した上での延長になるわけです。日本の規制ですと、10年ごとにしっかりした点検をすると。その点検に基づいて10年、20年の運転について審査するとなっていて、これはアメリカなども同じような制度になっています。

――海外の例を見ると、アメリカは40年以降、20年以内の延長が何度でもできるということで、60年以上の原発がたくさんある。

東京工業大学 奈良林直特任教授:

70基以上が60年のライセンスを得ています。さらに延長するための申請が出されて、現在8基くらいがすでに80年の運転を認められるという状況になっています。20年ごとに延長してライセンスをさらに付与していくということなのですが、安全性をきちんと担保しないと認められません。アメリカの原子力規制委員会がしっかりそこを確認しています。