脳内の「AMPA受容体」が治療の糸口掴む鍵に

男性は2年前、「ブレインフォグ」が起こるメカニズムを解明する臨床研究に参加していました。研究を行ったのは、横浜市立大学。そして、今月2日、治療の糸口を掴むことになる研究成果が明らかとなりました。

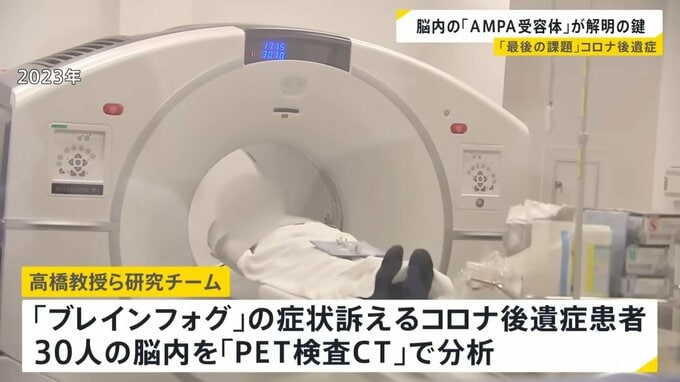

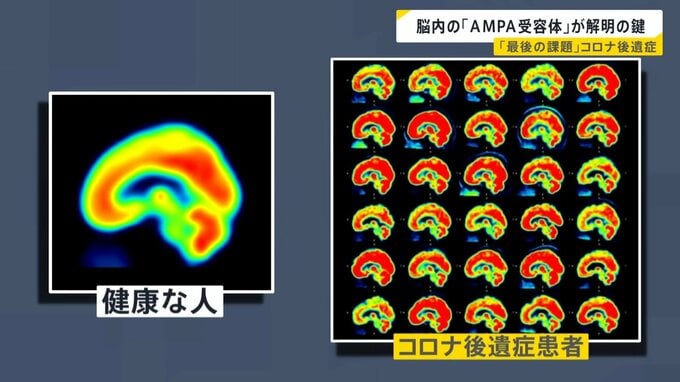

研究チームを指揮した高橋教授です。高橋教授ら研究チームは「ブレインフォグ」の症状を訴えるコロナ後遺症の患者30人の脳内を「PET検査CT」を使って分析しました。

その結果、脳内の「あるタンパク質」の密度が健康な人と比べて高いことがわかったのです。

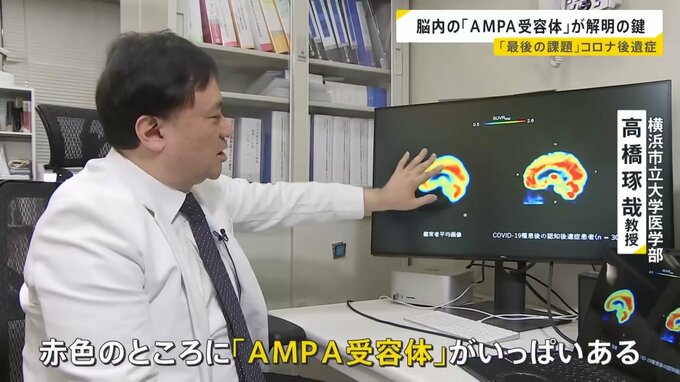

横浜市立大学医学部 高橋琢哉 教授

「赤色にところに『AMPA(アンパ)受容体』がいっぱいある。左側が健常者の画像で、右側が『ブレインフォグ』の患者の画像。健常者と比べると、明らかに高い症例が多い」

これは、健康な人の脳を特殊なCTで撮影した画像です。色がついているのが「AMPA受容体」を示しています。一方、こちらは、コロナ後遺症の患者の脳の画像。30人の患者いずれも、健康な人と比べて「AMPA受容体」の密度が高いことがわかります。これは一体、何を意味しているのでしょうか。

人の脳には60億個以上の神経細胞があり、「シナプス」と呼ばれる“つなぎめ”を「神経伝達物質」が通過することで情報伝達を行っています。

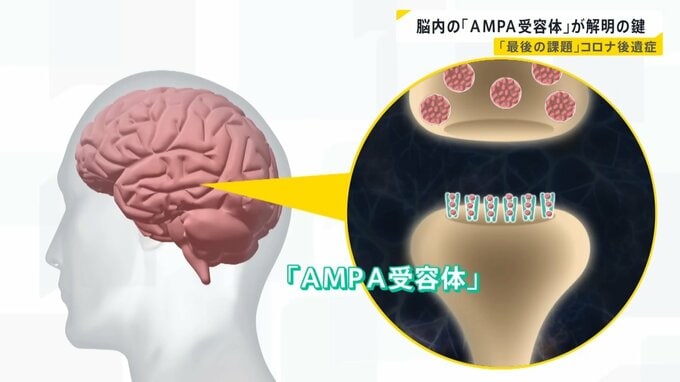

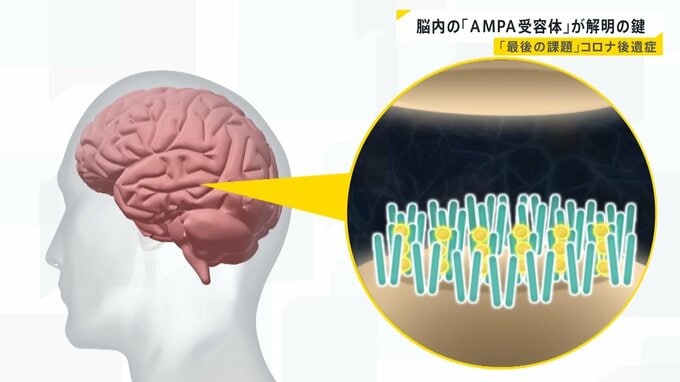

「AMPA受容体」は「神経伝達物質」を受け取る重要な役割を果たすタンパク質です。

研究チームは「AMPA受容体」の密度が高くなったことで脳内の情報伝達がうまくいかず、「ブレインフォグ」の症状が出ているとみています。

横浜市立大学の研究チーム

「こういった疾患というのはなかったので、単純に驚きが強かった。これは『治療につなげて行きやすい』と感じた」

「AMPA受容体」の働きを抑えることができれば、「ブレインフォグ」の症状が収まる可能性があります。「AMPA受容体」の働きを抑える薬は別の疾患の治療薬としてすでにあり、研究チームでは今後、その薬を使った臨床試験を行う予定です。