「遺骨を故郷へ」寄付を募りついに坑口を発見

事故が起きたのは、1942年2月3日。当時はアジア太平洋戦争の真っ只中だった。長生炭鉱は安全の基準よりも浅い層を掘る危険な炭鉱だったが、安全性は二の次にして、石炭の採掘が求められた。

事故当日のことを覚えている男性が韓国にいる。テグ市に住む、チョン・ソッコさん、92歳。当時、ソッコさんは小学5年生だった。

長生炭鉱で働いていた、父親のソンドさんは当時40歳。家族で近くの社宅に暮らしていた。

韓国人犠牲者の遺族 チョン ソッコさん(92)

「朝10時、学校の授業中、『長生炭鉱で事故があった、みんな家に帰れ』と言われて外に出たら、ピーヤから水が噴き出していました」

炭鉱内からかろうじて逃げ出せた人もいたが、ほとんどが取り残された。父親も戻らず、ソッコさんは、毎日坑口に行って泣き続けたという。犠牲者183人のうち、7割以上の136人が朝鮮半島出身。多くが国策に従って動員された人達だった。

初代代表 山口武信さん

「どういう方が亡くなったのか、そしてどういう状況で亡くなったのか」

忘れ去られていた事故に光が当たったのは、半世紀近くたった1991年。地元の人たちが集まり「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」を結成したのだ。

現在、共同代表を務める井上洋子さん。刻む会の結成当時から参加している。

井上洋子共同代表(75)

「こんな悲しい悲劇が起きたんですけど、それを私たちがきちんと知ったのが、50年後だったんですよね」

「悲しい存在をきちんと知らせなきゃいけないということも含めて、まず追悼碑を建てたいということになった」

追悼碑の完成には、22年もの歳月がかかった。行政の協力を得られず、民間の手だけで建立したからだ。刻む会はここから、遺骨の引き上げを目指すことになる。韓国の遺族から、こう声が上がったのだ。

韓国人犠牲者の遺族

「私たちの望みは、父を海の底から引き揚げ、遺骨だけでも故郷に葬ってあげたいのです」

2004年の日韓首脳会談をきっかけに、民間徴用された朝鮮半島出身者の遺骨について、返還にむけ協力することで合意している。

これをもとに、日本政府に協力を求めた。

井上共同代表

「どうか、チョンソッコさんを始め、直系ご遺族がご存命の間に、ご遺骨の発掘の希望を政府が与えてくださるよう」

しかし…。

厚生労働省 人道調査室長(当時)

「(遺骨の)具体的な場所が明らかではないことなどから、現時点で海底に埋没しているご遺骨の調査を行うことは現実的に困難であると」

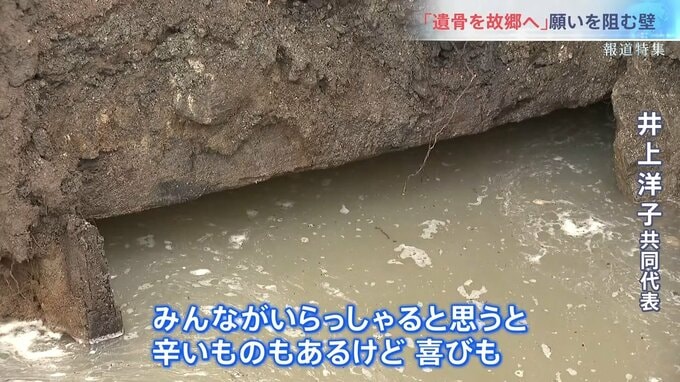

「場所が明らかではないから困難」という消極的な政府。刻む会は埋められた坑口を掘り起こし、遺骨の場所を突きとめようと決めた。全国からは、3か月で1200万円の寄付が集まった。そして、作業を始めて2か月。ついに坑口を見つけた。

井上共同代表

「この中にみんながいらっしゃると思うと、つらさもあるけど、喜びも。開けてあげられた。骨を見つけて、そして国に迫っていきたい」

坑口の発掘に、ソッコさんも韓国から高齢の体を押して駆け付けた。

韓国人犠牲者の遺族 ソッコさん(92)

「お父さん、私が来ました」

次の課題はこの中に潜って遺骨を探すこと。協力を申し出たのが、狭く閉ざされた環境での潜水を得意とする水中探検家の伊左治佳孝さんだ。

水中探検家 伊左治佳孝さん

「自分の親が、あの炭鉱の中で、ご遺骨のまま残っているとなったら、誰が聞いても悲しいと思うんですよ」