■被害者救済法・政府案めぐり攻防 「禁止行為」はどこまで?

岸田総理は11月29日、誓約書などを書かせる行為について、こんな見解を示しました。

岸田総理

「個人に対して念書を作成させ、あるいはビデオ撮影していること自体が、法人等の勧誘の違法性を基礎づける要素の1つとなり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性があると判断しています」

一方、政府は12月1日、旧統一教会をめぐる被害者救済の法案を閣議決定し、国会に提出しました。

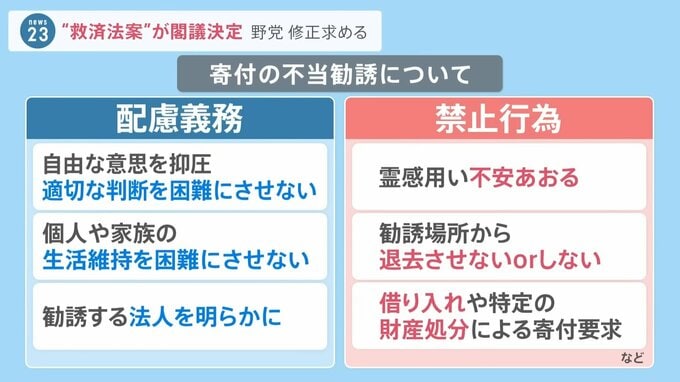

法案では数々の問題点が指摘された寄付について「配慮義務」と「禁止行為」の2段階で規制を設けました。

【配慮義務】

▼自由な意思を抑圧することで適切に判断することを困難にさせない

▼個人や家族の生活の維持を困難にさせない

▼勧誘する法人を明らかに

【禁止行為】

▼霊感を用いて不安をあおる

▼勧誘場所から退去させない or 退去しない

▼借り入れや特定の財産処分による寄付の要求など

「配慮義務」には罰則規定がなく、「禁止行為」には罰則規定があります。

野党は「配慮義務も禁止行為にすべき」と訴えました。

共産党 田村智子政策委員長

「統一教会の被害の特徴は、自由の意思が抑圧された、あるいは歪められた状態に陥ったまま献金をしてしまう。少なくとも3つの『配慮義務』を禁止規定にしていくことが必要だと思います」

河野太郎消費者担当大臣

「『配慮義務』に反するような不当な寄付勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求が容易となり、さらに実効性が高まるものと考えております」

政府側は「禁止行為」にするためには「要件の明確化が必要」と説明し、求めに応じませんでした。野党側はさらなる修正を求めています。