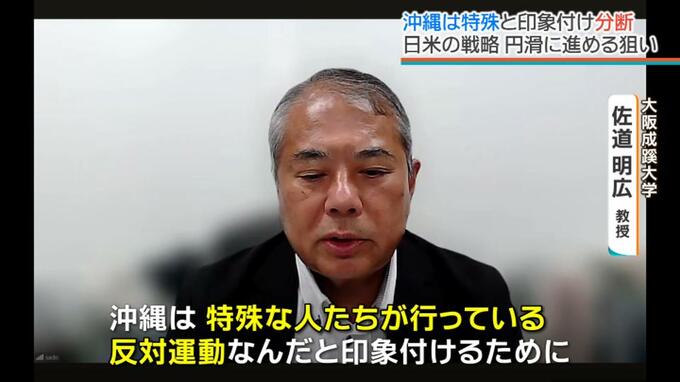

今回の大臣の発言について、安全保障政策史が専門の大阪成蹊大学・佐道明広教授は次のように指摘します。

▼大阪成蹊大学 佐道明広 教授(安全保障政策史)

「宮古島駐屯地の司令が抗議する市民に対して威圧的・恫喝的な発言を行ったことが問題になっていますが、(中谷大臣は)そのことについても特に問題ではないと受け取れる発言をしている。部隊の士気を維持したいとか、組織が行っていることをきちんと遂行していきたいという、組織の長の立場としての論理かもしれませんが、自衛隊の活動は地域住民との安定した関係がなければ成り立たない。防衛省を所管する大臣として、市民に敵対的な態度をとっていくというのは、シビリアンコントロールのあり方として、もう問題ではないか」

“沖縄は特殊”だとして本土と分断 その狙いは…

中谷防衛大臣の発言の背景には、日米の軍事戦略を円滑に進めるための意図があると、佐道教授は見ています。

「ここであえて、沖縄の市民運動について批判的にお話しになったというのは、どうも、沖縄と本土を切り離して、沖縄はそういう特殊な人たちが行っている反対運動なんだということを印象づけるために、いろいろな発言をなさっているのではないかとも思えてしまう。沖縄というのは、特に軍事的なことについては何でも反対するところであると、特別な所なんだということを印象付けて九州などとは切り離していく。そうすることによって、全体的には予定に沿って防衛省、それから日米で計画しているものがきちんと遂行できるようになる。そういう考え方も背景にあるのではないかと思ってしまう」

防衛大臣は「市民批判」ではなく丁寧な説明を

そのうえで、自衛隊を所管する大臣に求められるのは市民を批判することではなく、丁寧な説明だと指摘します。

「軍事の論理でいくと、どうしても住民の意思や考え方が無視されてしまう可能性がある。これは、戦前がまさにそういう歴史だった。自衛隊がきちんと活動するためには、基地が所在している自治体、およびその住民との安定的な関係がなければ絶対うまくいかない。それを考えた場合には、住民が不安に思っていることに対しては丁寧に説明をすることが大前提」