戦地で自決した日赤看護婦も

戦闘の前線すぐ後方に応急処置をする「包帯所」があり、その後ろには「野戦病院」、さらに後方に「兵站(へいたん)病院」があって、このあたりから従軍看護婦がいた。さらに奥に、治療する「陸軍病院」があったということです。

松山強さん:軍隊の治療というのは、回復してまた戦える兵士を優先するんですよ。戦えない兵士を手厚く治療することはありません。そんな余裕がないんです。

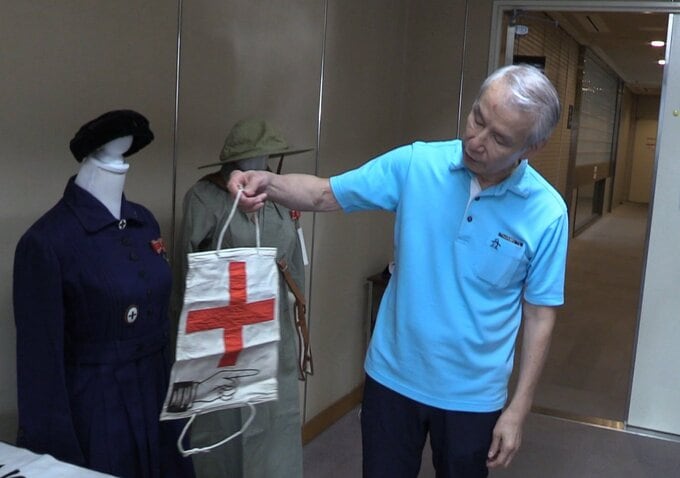

松山強さん:原則として、看護婦の勤務場所は、敵の砲弾が届かない安全な「兵站病院」までとなっていたのですが、戦況が不利になると各病院はどんどん前線に近くなった。前線の方から寄ってくるんですよね。押し戻されると言うか。空の優勢がなくなってくると、爆撃や機銃掃射を受けるようになります。そうなると、もう安全な所はなくなっていきます。病院船や病院列車、野戦病院には赤十字を掲げていましたけど、むしろその赤十字自体が攻撃目標になっていきました。

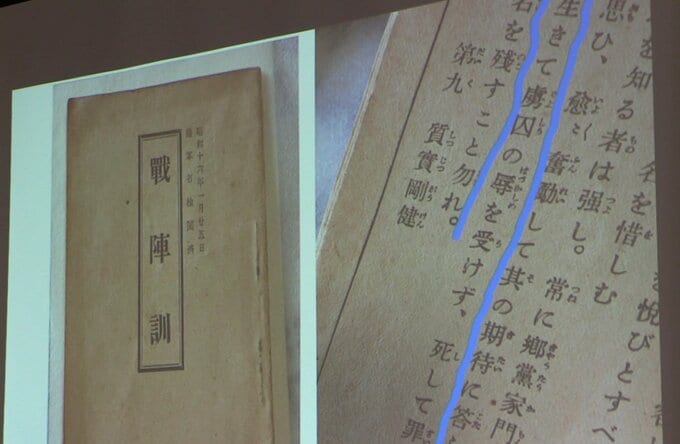

松山強さん:赤十字の理念では、逃げられない場合、衛生要員とともに敵に委ねるという文言があります。しかし日本にはそれを妨げるものがありました。『戦陣訓』という、兵士に配られた、小さな冊子です。『戦陣訓』には「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿(なか)れ」の一節があります。捕虜となって生き恥をさらすよりは潔く死のう、という意味があります。あまりにも人命を軽視した文言ですけど、昔はそれが当たり前だったんですかね。看護師さんたちも一緒です。迫りくる敵から逃げられないと判断した時は、自ら命を絶ちました。青酸カリを渡されたり、自ら「ください」と要求したことも多かったそうです。

松山強さん:自決をしたという話は、いくらでもあるんです。本来ならば、平和な場所で「白衣の天使」として働くはずの女性たち。あの時代、1220名の日赤看護婦が大切な命を散らしてしまいました。私が看護師なものですから、看護師さんについて興味がありましたのでいろいろ調べてみたわけです。

戦場と言うと男性の印象が強いので、看護師さんの自決はあまり想像したことがありませんでした。