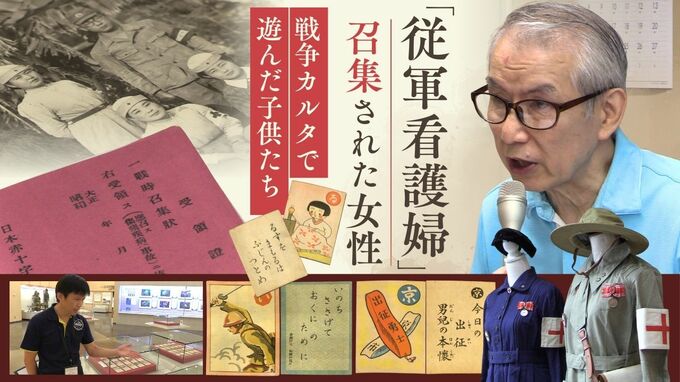

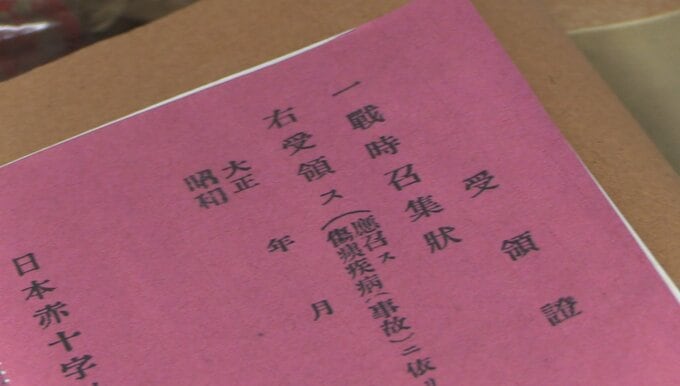

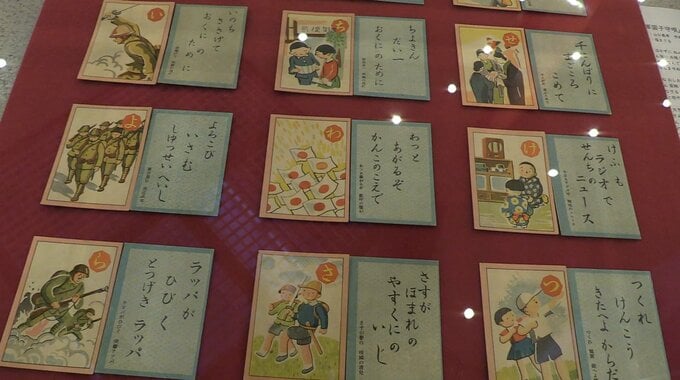

戦争中、赤紙で召集されたのは兵隊だけではありませんでした。戦地で命を落とした日本赤十字社の従軍看護婦。戦時資料を収集している男性看護師(67歳)は当時に思いを馳せます。福岡県大牟田市で開かれている企画展「戦時資料とカルタでたどる戦後80年」を取材したRKB毎日放送の神戸金史解説委員長は、9月9日放送のRKBラジオ『田畑竜 Grooooow Up』で伝えました。

戦場に向かった看護婦たち

日本で「終戦(敗戦)の日」は8月15日ですが、世界史的には戦争終結調印の9月2日です。しかし、実際には極東ソ連軍の侵攻が続いていて、満州・樺太などでは8月中も戦闘が続き、9月3日に南千島の歯舞諸島が占領され、朝鮮半島では9月17日に38度線以北のソ連占領が終わりました。1か月あまりの短い時間ですが、いわゆる「日ソ戦争」は80年前のきょう9月9日もまだ続いていました。

大牟田市立「三池カルタ・歴史資料館」ではこの夏、「戦時資料とカルタでたどる戦後80年」という企画展を9月21日まで開催しています。戦時中の写真や大牟田に投下された焼夷弾などの実物が展示されています。

企画展に合わせ、熊本県荒尾市在住の戦時資料収集家、松山強さん(67歳)が9月7日に講演したので、聞きに行ってみました。松山さんは20歳くらいから戦争の資料を集め始め、軍服や鉄かぶとなど1,000点以上を保有していて、博物館や資料館に貸し出したりしています。母親の兄が戦死したこと、父親が海軍にいたことがきっかけでした。

お話は多岐にわたったのですが、特に印象に残ったのは日本赤十字社から戦地に派遣された看護婦のことでした。松山さんはご自身が看護師。50年前に大牟田市医師会の看護専門学校に入って、そのまま病院での看護師生活を始めました。自分が看護師でもあることから関心を持って資料を集めてきたそうです。

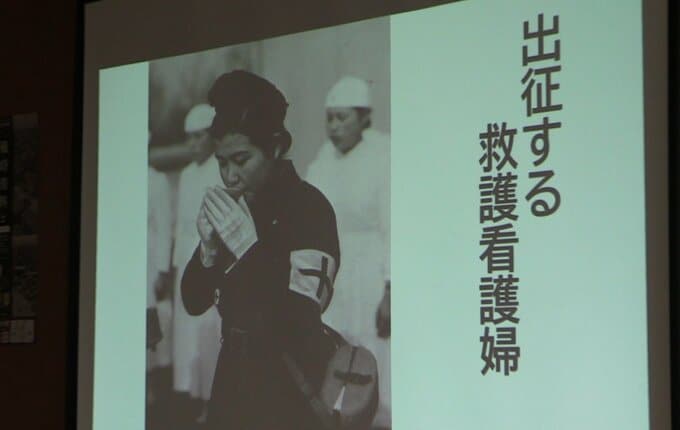

松山強さん:一般的には「従軍看護婦」と言いますが、正式には「日本赤十字救護看護婦」。写真は、出征時の「水さかずき」の儀式です。後方には、見送る側の看護婦が写っています。制服は、大正15年6月に改正された濃紺のワンピースです。その後現在まで長くデザインは変更されていません。現在でも日本赤十字の看護婦養成所では、卒業式がこの制服姿で行われ、「式服」と呼ばれています。

松山強さん:婦長が1名、看護婦20名、書記(事務担当の男性)が1名、仕丁(身辺の世話をする男性用務員)が1名の計23名。これが1個班、基本の人員編成です。戦線全般に派遣されています。北は樺太、満州、中国各地、東はパプアニューギニアからニューブリテン島のラバウルまで。大東亜戦争の終わりには最終的には960個班に達したと。約2万名の看護婦さんが出ていったということです。

延べ数では、3万人を超える女性たちが出征しました。ほとんどが10代から20代の女性で、高等学校の卒業生や生徒までも動員されました。