異例の長期災害下で市職員は

メディアは犠牲者を出した後も島原市内の取材前線本部を拠点に、避難住民の取材を続け、少なくとも1年間は毎日、災害対策の記事が新聞もテレビにも出続けました。大きな犠牲を前に「一過性のニュースにしない」「何としても被災者を社会から忘れさせてはいけない」と誓っていたからです。私もそういう思いで取材していました。その当時に知り合ったのが島原市職員組合の委員長、松下英爾さんでした。お通夜の後で話を聞きました。

神戸:災害当時は、島原市職労の委員長でしたね。松下さん:そうですね。ちょうど噴火した1990年11月から委員長になりました。鐘ヶ江市長さんとはそれからも一緒に、私自身も職員の代表ということで。市長は非常に激務で、職員ももちろん一生懸命働いて頑張りました。

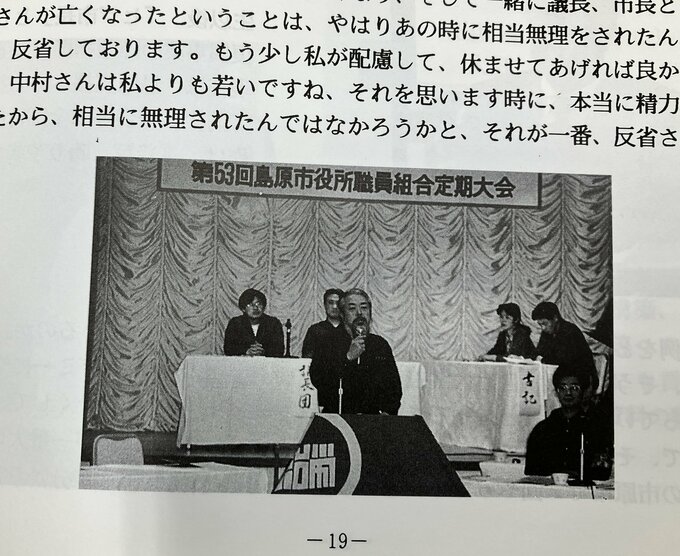

松下さん:91年6月3日の大火砕流の後、翌年3月に組合の定期大会を開いた折に、「ぜひ鐘ヶ江市長に来ていただいて、ごあいさつを」とお呼びしたら、激励とねぎらいと同時に、「一緒に山に向かって、負けないで頑張ろう」とおっしゃった。働いている職員たちも一同感動して、「よし頑張ろう」とみんなが決意を新たにして、それから(災害が終わる)4年後まで戦って一緒に行けたなと思っています。

松下さん:私たちも労働組合ですので、警戒区域の近くで仕事をすること、場合によっては(警戒区域の)中に入ることもあった時に、市長はちゃんと協議してくれました。年に1回だった健康診断も2回にしてくれたりして、過重業務で過労死を起こさないというところも一緒に理解していただいたと思っています。

避難勧告と警戒区域の設定

大火砕流が起きたのは、91年6月3日でした。43人が犠牲になりました。その時は「危ないから出てください」という避難勧告が出ていただけで、強制力はありませんでした。鐘ヶ江さんも犠牲者を出したことを、とても後悔していました。

ただ、その後で警戒区域を置くことに対して、「住民への補償は定められていない。こんなことを決めたら私は生きていけない」と言って、かなり抵抗しました。長崎県知事から強く頼まれた時、「もう楽になりたい。ここから飛び降りて私は死にます」とまで言っています。

しかし、6・3大火砕流の後、警戒区域を設定します。これに伴って、住民の苦悩がずっと続いていきました。鐘ヶ江さんはそれを背負っていた部分があるのです。

通夜の会場でもう一人、島原市にある九州大学地震火山観測研究センターの松島健教授にも話を聞きました。松島さんは大火砕流の直後に助手として採用され、太田一也教授のもとでずっと島原で研究を続けてきました。

松島教授:鐘ヶ江さんは「災害のいろいろなことを教訓として残すべきだ」と強く言って、災害が終わった後も雲仙岳災害記念館の名誉館長になって、ずいぶん何度もあちこちに行っていらっしゃった。災害で学んだことを教訓として残す、太田(一也)先生もいろいろな本を書かれましたが、鐘ヶ江さんと太田先生はそういう形で残していらっしゃいます。でもそういう方々もどんどん亡くなっちゃうわけです。我々が災害記念館という場所をちゃんと残して、先輩たちの意思を継いで、災害の教訓を残していかなければならないなと思います。

「雲仙のホームドクター」と言われた太田一也先生は、1月に亡くなりました。科学面では太田先生が、実際の生活・防災対策については鐘ヶ江市長が取り組みましたが、鐘ヶ江さんは翌92年に退任します。

これは、長期災害が続いている中で市長選が選挙戦になってしまったことが大きな理由です。対抗馬が出たのは自分への不信任だと捉えて、出馬をしなかったのです。

鐘ヶ江さんは市長時代、ヒゲをずっと伸ばし続けた姿で、ニュースに毎日のように出ていました。今日持ってきたスクラップブックには、私が当時書いた記事と鐘ヶ江さんの写真が載っています。「鐘ヶ江」という名前を知らなくても、島原のヒゲの市長なら日本国内のみんなが分かる、という状態でしたね。