“父親がいなくなった村”残された家族の人生は…

40年前、JNNが原爆で夫をなくした女性達を取材した映像が残っています。

当時、80歳の門前ツルヨさん。夫を火葬した記憶を語っていました。

門前ツルヨさん(当時80・1985年放送)

「私のお父さんはここから、1、2、3、4、5番目くらいのところで焼いたんですよ」

悲しみにくれた時もあったといいます。

門前ツルヨさん(当時80)

「気がもてんようになったら、向こういっておらんで(叫んで)泣いたら、ちいとは気がすむでのう。大きい声だして泣けば」

24歳で夫を亡くした野村マサ子さん(当時64)。村の女性たちは夫を亡くし、生活が苦しかったようです。

野村マサ子さん(当時64)

「寝間に主人の写真を飾って、きょうは一日マメで働かせてもらったが、いつあんたのところにいくかわからんが、こうしてちいとだけ働いて、孫やら若い者に少しでも手助けしてやらにゃと思うて」

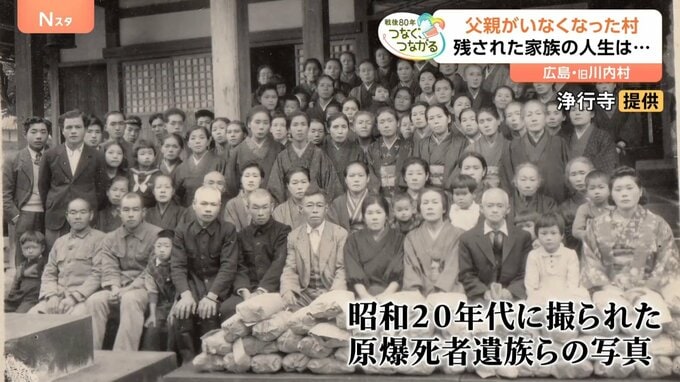

夫をなくした女性たちは、毎月6日の月命日に地域のお寺で行われる法要に参加してきました。

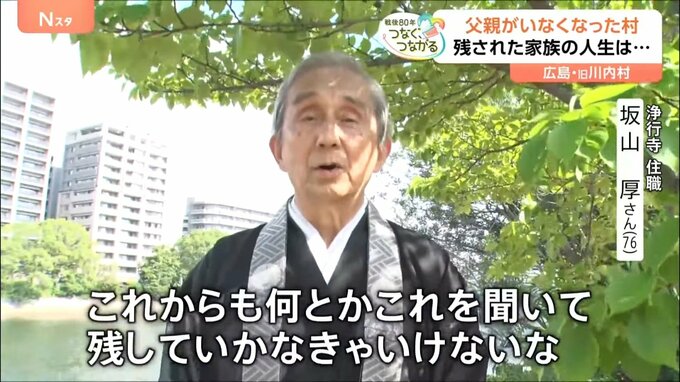

原爆投下の翌月から始まった法要は、80年経った今、三代目の坂山厚さん(76)が引き継いでいます。

毎年、8月6日は、平和公園にある義勇隊の慰霊碑の前で法要が行われます。

参加するのは子どもや孫の世代へと変わり、80年前の記憶を話してくれる川内の住民はほとんどいなくなりました。

浄行寺 住職 坂山厚さん(76)

「だんだんだんだん(当事者が)亡くなっていくなと。これからもこれを何とか聞いて残していかなきゃいけない」

戦後80年。被爆者、そしてその家族の思いは戦後生まれの、私達の世代が引き継いでいかなくてはなりません。