詩人が問い続けた戦争責任

そして鋭い批判を展開したのが、詩人・山田かんである。「神の摂理とするのは原爆投下責任の隠蔽に繋がる」というものだった。

「聖者・招かざる代弁者」より

「『原爆』の内質としてある反人類的な原理をおおい隠すべき加担にほかならなく、民衆の癒しがたい怨恨をそらし、慰撫するアメリカの政治的発想を補強し支えるデマゴギーであることも否めない」

山田は戦争責任の所在を問い続けた。その原点となった出来事がある。被爆翌日の爆心地付近。“幼い子どもたちの黒焦げの屍が這うように残されていた”という道で、父が突然号泣し始めた。

「だいがこんげん戦争ば始めたとか(誰がこの戦争を始めたんだ)」

だが、当時14歳の山田は冷静に、それ以前の父の姿を思い出していた。

「敵性音楽は必要ない」と言って庭でレコードを割り、アメリカとの開戦を告げるラジオに興奮する好戦的な姿。

「長崎被爆二十五年の視点」より

「『だれがこのせんそうを』といっても、そこにはひとつの重大な加担が無意識に見すごされていたということも、今、はがゆい思いで問いかけるべきなのだ」

山田の次男、貴己さんは、その思いをこう語る。

山田貴己さん

「戦争を始めたのはもちろん国家ですが、それを支えたのは国民。父の一番近い大人だった父の父は軍国主義に染まっていた。父は『大人たちが始めた戦争』という感覚があったと思います。だから初めて大人が『誰が始めたんだ?』と言う慟哭を、父は非常に冷静に見ていた。一番守らないといけない一番弱い立場の幼い子どもが黒焦げで死んでいる様子を見て一瞬、正気に戻るというか、叫んだ父親自体が戦争に加担していたという、逆説的な場面でもあったと思います」

そして、少年の目で見た、人々が突然強制された酷い死を捉え直していった。

山田かん「ウデウデ時計」より

「うでやあしをつきあげている / まっくろけのひとのうでにすがって / このとけいは とうちゃんだよう、ちゃんだよう / と / ぜっきょうするのをききました / こえは まっくろのげんやを / きりさいてひびいていきました

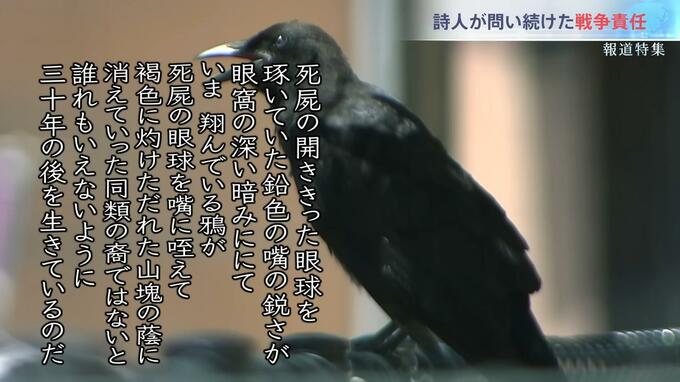

脳裏に焼き付いているのは、遺体をつつくカラスの姿だ。

山田かん「白血の鴉」より

「死屍の開ききった眼球を琢いていた鉛色の嘴の鋭さが、眼窩の深い暗みににて、いま翔んでいる鴉が死屍の眼球を嘴に咥えて、褐色に灼けただれた山塊の蔭に消えていった同類の裔ではないと誰もいえないように、三十年の後を生きているのだ」

山田貴己さん

「生き方という言葉は軽いですが『もう逃れられない』というところもあったと思います。そういうのを目撃した、あるいは体験した、そして生き残ったものの責任といいますか」

山田かん「小峰町交叉点にて」より

「すべてが潰え、このおれの未だ生きてある脚のしたに埋めこまれていった地層を、その深いところにある現れない骨の化石のうえに築かれてしまった虚栄の市を知って欲しいとは思わぬが、この地に信ずる神と共に在りつづけた人びとの生は虐殺、異教徒でなく同じ信ずる者たちの手にかかり絶える苦しみは消えたであろうか」