なぜ浦上に 信者たちの苦悩と神の摂理

築地さんの絵には浦上天主堂の姿が多くある。

250年に及ぶキリシタン禁教時代、過酷な迫害を受けながらも信仰を守り通してきた。80年前、浦上の人口は1万5000人。ほとんどが敬虔なカトリック信者だった。

その1人が片岡津代さんだ。なぜ浦上の地に原爆が落とされたのか。初めて神への不信が心をよぎった。

片岡津代さん(1990年取材)

「この浦上の廃墟一帯を一望しましてね、そこで20分ぐらい泣きました。私達の一番大事なこの教会、貧困生活の中で完成したこの浦上教会は大事だったのに、そのとき私は疑ってはならない神を、自分が小さいときから信じてきた神をちょっと疑いました」

原爆で13人の親族を失い、自らも顔に重いやけどを負っていた。

片岡津代さん(1990年取材)

「おっかあ、うちの顔はどうなっているねと(聞いたら)『それぐらいの顔だったらいいさ、日にちがたてばだんだん良くなるさ』と言われた」

母との会話の後、小さな鏡を見つけた。

片岡津代さん(1990年取材)

「瞬間的に鏡を取れなかったんです。気持ちがもう震えだして。自分の気持ちを抑えてやっと顔を鏡に映した瞬間、絶望のどん底に世の中が真っ暗くなってしまいました」

被爆から3か月半、天主堂の廃墟の前で行われた慰霊祭でのある弔辞が苦悩する信者の心を救った。

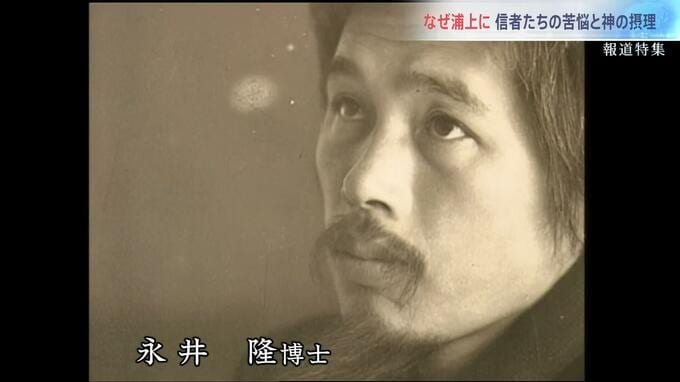

医師でカトリック信者でもある永井隆博士。今も残る2畳一間の如己堂で、被爆前から患っていた白血病の療養をしながら執筆活動を続けた人物だ。慰霊祭で、永井は原爆の投下は神の摂理であると説いた。

永井隆博士 弔辞(「長崎の鐘」より)

「終戦と浦上潰滅との間に深い関係がありはしないか。世界大戦争という人類の罪悪の償いとして、日本唯一の聖地浦上が犠牲の祭壇に屠られ、燃やさるべき潔き羔として選ばれたのではないでしょうか?」

永井の孫、徳三郎さんはその真意をこう推し量る。

永井徳三郎さん

「一番はどういうふうにして彼らを勇気づけられるか。特に当時、心無い人たちから『浦上に原爆を落とされたことは天罰』というようなことをささやかれたりして、かなり心の傷を受けられた方もいらっしゃったようです。同じキリスト信者として『これは神の思し召しによるもので、良いことも悪いことも全て受け止めて生きていくべきじゃなかろうか』という思いを込めた弔辞だったと私は考えています」

弔辞も掲載された『長崎の鐘』はベストセラーとなり、神の摂理の考え方が広まることになる。そして永井は長崎市名誉市民の称号や総理大臣表彰を受けるなど、政治的にも引き上げられ、浦上の聖者として神格化されていった。

占領期を過ぎると「戦争を終わらせるために犠牲を捧げた」という永井の言説に対する批判が見られるようになる。

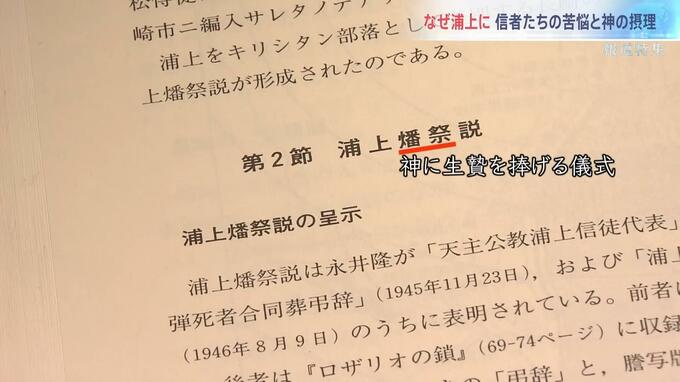

後に『浦上燔祭説』と名づけ批判した髙橋元教授の視点だ。

元長崎大学教授 髙橋眞司さん

「浦上は日本の戦争犯罪というか、侵略戦争というか、そういうものを清める形で捧げられた『燔祭』だという、浦上の使者がいわば貢物として、亡くなった方は残虐な戦争の残酷な被害者だけにとどまらない、もっと政治的な意味を持っているという、そういう考え方にはついていけない」