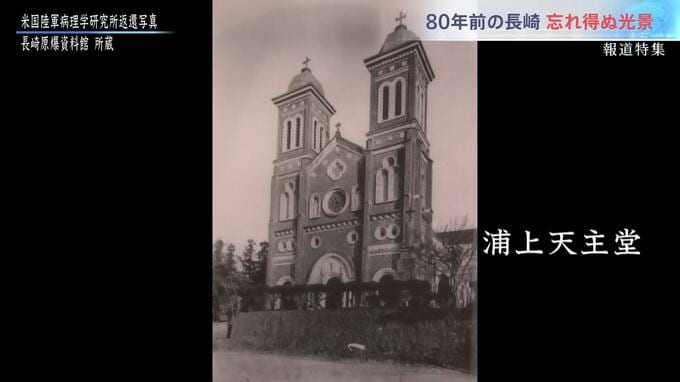

8月9日。原爆の日を迎えた長崎です。原爆が投下されたのは浦上というカトリック信者が多く暮らす地区でした。

「なぜ浦上に落とされたのか」。信者たちに突きつけられた問いと、ある詩人が目を向けた「戦争責任」について考えます。

80年前の長崎 忘れ得ぬ光景

それはある詩人にとって忘れ得ぬ光景であった。

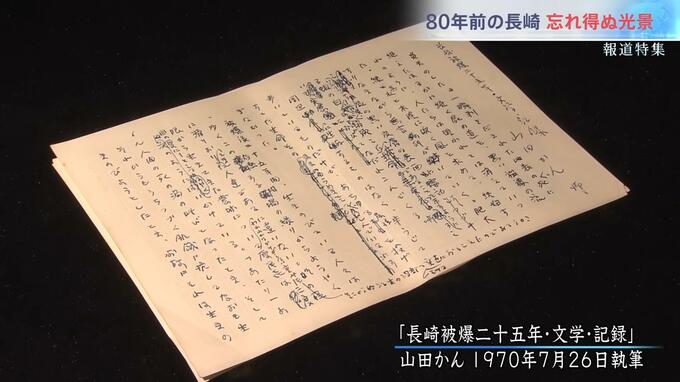

山田かん「長崎被爆二十五年・文学・記録」より

「炎天のした、一瞬剥きだされた地表の、死に絶えたはるかに続く屍の道を、黒い襤褸の流れのように、人たちは現れては消えていった」

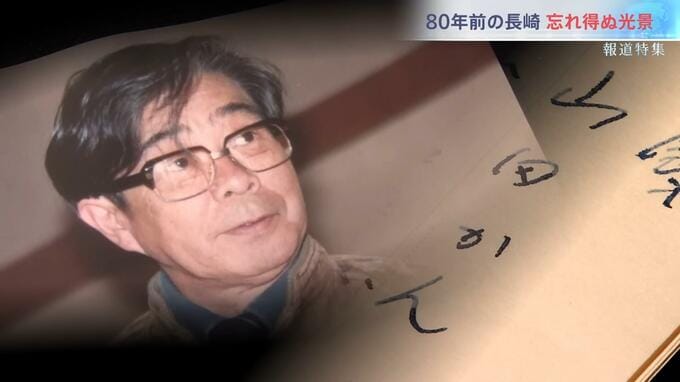

詩人の名は山田かん。被爆地を生きる者へも問いかけた。

「生きのびたことの意味について長崎は実にどのような答えを用意してきたのか。おのれ一人一人の内奥に向かって、激しくふり返るべきなのである」

1945年8月9日、原子爆弾を積んだ爆撃機は北九州・小倉へ飛んだ。しかし視界が悪く長崎へ向かう。投下目標は市街地中心部、長崎市万屋町の常盤橋。だが、ここも雲が厚い。

飛行を続け雲の切れ目があった場所。そこが長崎市浦上地区だった。浦上天主堂を象徴としてカトリック信者が多く暮らす街だ。

その朝、当時9歳の片岡仁志神父は、兄や友人と訪れた浦上天主堂からの帰り、寄り道していた。敵機が飛んできたと聞き、急いで自宅に戻ると先に帰っていた兄を探した。

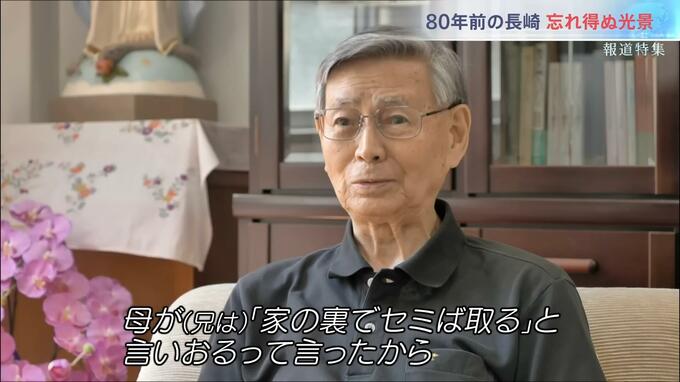

聖フランシスコ修道院神父 片岡仁志さん

「アンチー(兄貴)はどこにおると?と聞いたら、母が『(兄は)家の裏でセミば取る』と言いおるって言ったから」

夏の日差しがまぶしかった。

聖フランシスコ修道院神父 片岡仁志さん

「日はカンカンと照っていました。私は『中に入れ』と言ったけど兄は『おいはセミば取ると』って言って中に入らなかった。それで私は家の中に入ったんです。そしたら音がしたんです。私は何だろうと思って勝手口から覗いた途端にもうわからなくなった。金属製の強い白い光が光ったんです」

11時2分。浦上の上空500mで原爆が炸裂した瞬間だった。片岡神父はその光で意識を失ったという。気づくと3mほど飛ばされていて、さらに3m先に兄が立っていた。

聖フランシスコ修道院神父 片岡仁志さん

「髪の毛ないんです。全身やけどです。着ていた上着もありません。路傍に立っている石の地蔵さんみたいでした」

兄は二度と話すことなく、その夜、亡くなった。片岡神父は日ごろ恐怖で逃げていた空襲と比べて原爆をこう表現した。

聖フランシスコ修道院神父 片岡仁志さん

「原爆はちっとも怖くない。一瞬のうちです。今考えてみると人間性を失いました」

世界から音が消えていた。

聖フランシスコ修道院神父 片岡仁志さん

「私は泣き声一つ聞きませんでした。話す言葉もほとんど聞いていません、人間の。叫ぶ声も聞いていません。そこにあるのは深い静寂です。何とも言えない深い静けさ」

そんな中で出会った同級生の少女の声が記憶に残っている。

聖フランシスコ修道院神父 片岡仁志さん

「『祈ろう 祈ろう』と言った。2声。『祈ろう 祈ろう』。『お祈りしましょう』ということですね」

被爆体験や被爆後の長崎を絵で語り継いできた築地重信さん。絵を書くようになったのは、同級生の片岡神父から自宅のバラック小屋が写った写真をもらい、模写したのがきっかけだった。

あの日、祖父に頼まれた用事で訪れた民家で、突然の光に襲われた。

築地重信さん

「カメラのストロボにとても近い。絵は光があって影があって絵になる。だけど原爆の光は真っ白。光だけで影は何もない」

その後目にした光景の数々。荼毘に付されるのを待つ遺体が散乱していた。爆死した家族を前に、嘆き悲しむ人にも遭遇した。そして築地さんもようやくたどり着いた自宅で同じ体験をすることになる。

築地重信さん

「おじいさんが黒焦げになって死んでいた。自分で、焼けたトタンを持ってきて叩きのばして、木の燃えかすを集めて荼毘に付した。ところが上半身が半分切れてる。上半身しかないわけだ。腹の中は恨み骨髄や」