日本の“あいまい戦略”が裏目に…?

小川彩佳キャスター:

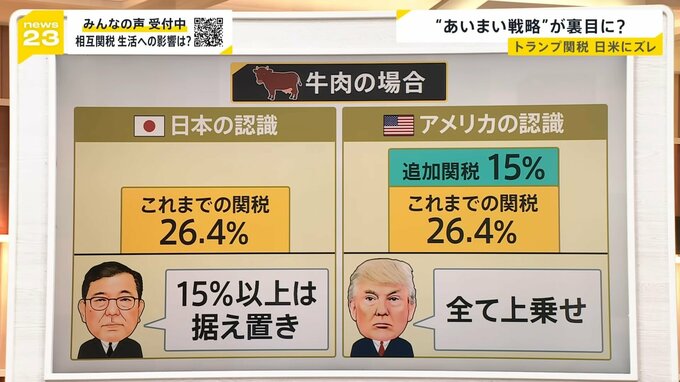

“日米のズレ”をおさらいします。日本は15%未満の品目については15%、それ以上はもう据え置きという認識でした。一方で、アメリカは全てプラス15%上乗せという認識でした。非常に大きく異なるため、驚きましたが、なぜこの“ズレ”が生じてしまったのでしょうか。

23ジャーナリスト 片山薫さん:

実は、1週間ぐらい前に日本政府もこの“日米のズレ”に気づいたそうです。これはただ「事務的なミスだろう」と考え、修正をお願いしていたようです。しかし、その“修正”がされないままきてしまい、非常に危機感が高まっているんですけれど、元々は閣僚間で確かに合意したそうです。

ただ、アメリカ政府内の組織の中で認識の“ズレ”があるまま、今日に至ってしまい結構深刻な問題じゃないかと、日本政府も受け止めています。

実は、根本的には日本にも課題があると思います。今回、日本は“あいまい戦略”をとって、合意文書のないスピード合意を目指したんですね。合意文書なしでもいいから、まずはトランプさんと握手しようと決めたのですが、この時点で文書を作らなかったことが尾を引いてるのかなと思います。

藤森祥平キャスター:

政府の言い分としては、文書を作るのには時間がまたさらにかかっちゃうし、その間にまた何か新しいことを吹っかけられちゃうんじゃないかという懸念もあると言っていましたね。

片山さん:

そうですね。ただ、実際にはこれで“ズレ”が出てきたので、この後に問題が起きてくるというのは見えてきました。

藤森キャスター:

また一方で、日本が急いで対応したいというのが自動車関税の方です。現在かかっている27.5%を15%に引き下げることで合意をしたことになっています。ただ、いつ適用されるかが決まっていません。

8月7日、トヨタ自動車は、関税の影響で、1年間で利益が1兆4000億円押し下げられるという見通しを出しました。これはいつですか。

片山さん:

これがなかなか見えてなくてですね、関係者の中でも1か月、あるいは数か月かかるかもしれないという見方も出ています。一方で、トヨタ含め自動車各社の数字が、15%には下がるという前提で計算しているものなので、これ以上伸びるとさらに損害が増えるということです。