今年(2025年)7月20日は、第27回参議院議員選挙の投開票日。全国各地で気温が30℃を超える真夏日だったにも関わらず、投票率は前回(22年)を6ポイント以上上回り、人々の関心も高めでした(注1)。

結果は、与党では自民が13、公明が6議席を減らし、合計122議席で参議院の半数(124議席)に届かず。昨年10月の総選挙も大敗だったこともあり、衆参両院とも少数与党に。

一方、野党第一党の立憲民主は議席が増えなかったのに対し、13増やして22議席となった国民民主が19議席の維新を抑えて野党第二党に。また、「日本人ファースト」を掲げた参政党が公示前の2議席を15まで増加。

この結果をどう見るか、いろいろ観点はあると思いますが、ここでは争点の一つだった「外国人労働者」を取り上げてみます。

ちなみに、筆者自身は、投票先を考えるポイントとして外国の人、特に外国人労働者をどう扱うかはあまり考えませんでした。テレビの報道やネットの情報はいろいろありましたが、そのことに賛否の意見を持つほど具体的な経験をしていないからだと思います。

振り絞っても「コロナ禍以降、朝の通勤電車にキャリーバッグを持った外国人が乗り込んでくる頻度が多くなった」「近所のコンビニのレジはアジア系の人が多い」「建物の解体現場で中東系の働き手を見かけた」といった程度。

一方、今回の選挙結果は、外国人労働者の扱いを争点として重視した人たちが多かったことをうかがわせるものだと思います。どのような人たちが外国人労働者を気にしているのか。それをデータで追いかけてみます。

昨年流れが変わった外国人労働者増加への意見

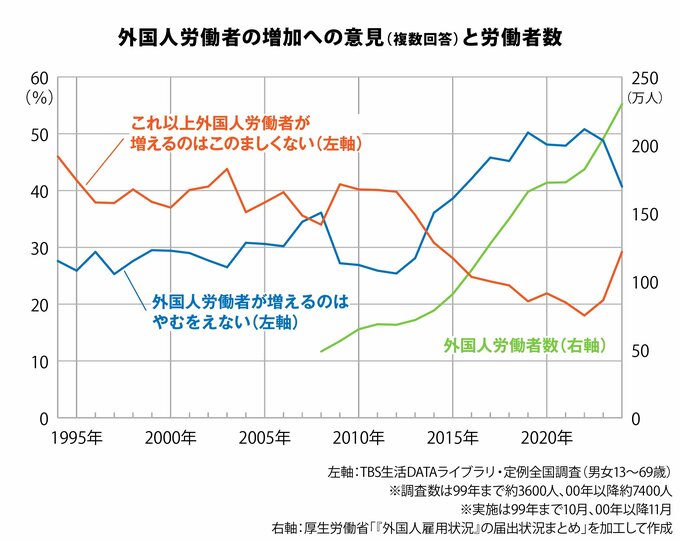

取り上げるのは、毎年実施のTBS生活DATAライブラリ・定例全国調査(注2)で、25年7月時点では昨年(24年)実施分が最新データ。「それは今回の選挙結果には関係ないのでは?」と思うかも知れませんが、さにあらず。94年から調べ続けている外国人労働者についての意見で、興味深い動きが昨年突如出現していたのです。その様子を示したのが、次の折れ線グラフです。

政治・経済・社会に関する様々な意見を並べて、自分の考えに近いものをいくつでも選ばせる質問の中に、次の選択肢が設けられています。

・外国人労働者が増えるのはやむをえない

・これ以上外国人労働者が増えるのはこのましくない

日本では、80年代後半のバブル期から人手不足が深刻化し、90年の入管法改正で、3世までの日系人とその配偶者らを、滞在期間や就労制限がない「定住者」として受け入れました。

少子高齢化もあってさらに働き手が必要ながら、移民は受け入れない方針の政府が93年に創設したのが、途上国への技術移転と国際貢献を目的に掲げた「技能実習制度」でした。しかし、社会の一員と認めるのは抵抗がある人もありつつ、安価な労働力は必要な日本社会と、そこに出稼ぎに来て滞在が長期化し、存在感を増す外国人との間で、根深い問題を抱えているのが実状です。

制度創設の翌年(94年)に上記の選択肢が設けられたときは、外国人労働者の増加を「このましくない」とする危惧派(46%)が、「やむをえない」とする容認派(28%)を大きくリード。その後、概ね00年代は危惧派が4割、容認派が3割で推移しました。

そして状況が大きく変わったのが14年。当時の第二次安倍政権が、東日本大震災復興や2020年東京五輪といった国家的事業を背景に、建設分野での「一時的な需要増の一部には外国人材で対応」するという緊急措置を決定(内閣官房、2014年)。これを潮目に容認派と危惧派が逆転、以後、容認派の増加と危惧派の減少という流れが定着。厚生労働省への届出が義務化されてからの外国人労働者数もグラフに示しましたが、容認派の増加に比例するように増加しています。

そうした中、23年に政府の有識者会議が、現行制度について「人材育成を通じた国際貢献のみを掲げたままで労働者として受け入れを続けることは望ましくない」と指摘(読売新聞オンライン、2023年4月10日)。これを受けて24年に「外国人材の育成と確保を目的とした『育成就労』制度を創設する改正出入国管理・難民認定法など」が成立、「新制度は現行の技能実習制度に代わって2027年までに始まる見通し」となりました(読売新聞オンライン、2024年6月14日)。

すると24年に容認派が急減し、逆に危惧派が急増。「新制度では将来的に長期滞在する外国人が増えることが想定される」(読売新聞オンライン、2024年6月14日)ことが琴線に触れたとか?