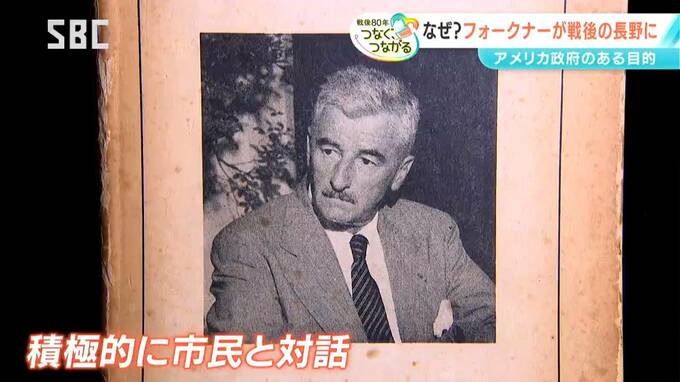

積極的に市民と対話したというフォークナー。

イベントでは、その録音データが初めて一般公開されました。

大阪公立大学 相田洋明名誉教授:「8月5日のセミナーの様子。五明館の一階の広間から聞いた、長野の音が入っている」

フォークナーの肉声に、子どもの声やクラクションの音。

大阪公立大学 相田洋明名誉教授:「すごくうるさいですよね、このうるさい中でよくやっていたなと」

質問が出ずに沈黙が生まれる場面もあり、初日のぎこちない様子がおよそ30分にわたり記録されています。

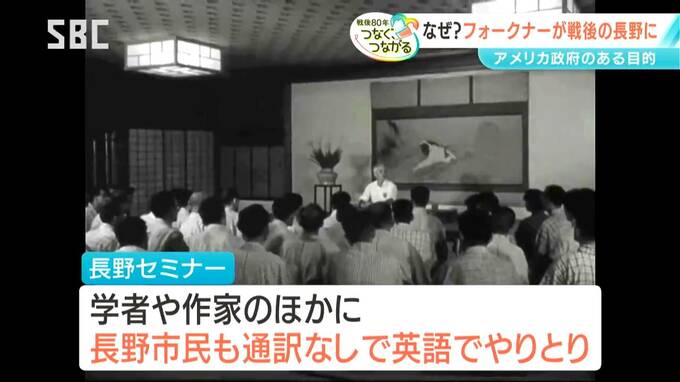

その後は徐々に打ち解けたのか滞在期間中、長野市民はフォークナーと通訳なしで英語でやりとりしていたといいます。

京都女子大学 金澤哲教授:「長野の皆さんのレベルはものすごく高かった。市民・あるいは高校生がフォークナーといってわかった。かつ、機会が与えられたら英語でディスカッションできた。それだけレベルの高い教育・意識があった」

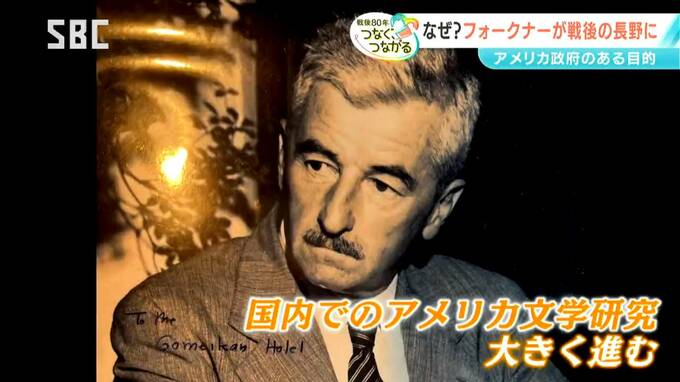

実は、市立図書館には世界でも珍しいというフォークナーのコーナーが常設されています。

京都女子大学 金澤哲教授:「素晴らしいスペースがあって貴重な資料を置いている。長野という土地がフォークナーを忘れたことはないと思っている。ただ一般の文学に興味ない人にフォークナーは伝わっていない。それは我々の仕事だと思う」

長野でのセミナーをきっかけに国内でのアメリカ文学の研究が大きく進むなど、戦後の両国の関係に寄与したフォークナー。

当時の彼の心境や、市民レベルにどのような影響を与えたかなど、今も研究が続けられています。