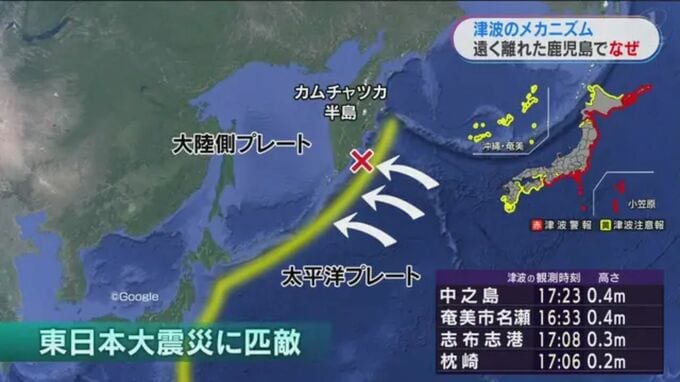

遠く離れたロシアのカムチャツカ半島沖で発生した地震で、鹿児島県にも津波が到達しました。なぜ3000km以上も離れた場所から津波はやってくるのか、そのメカニズムと今後の注意点について、鹿児島大学の井村隆介准教授に聞きました。

遠地地震でも津波が到達するメカニズム

Q(キャスター):今回地震が起きたロシアのカムチャツカ半島沖は、日本ではあまり聞き慣れない場所という感じがしますよね?

A(井村隆介准教授):皆さんはあまり聞かないかもしれませんが、地震や火山の研究者の間では「地震の巣」としてよく知られている場所です。

太平洋プレートが大陸側のプレートの下に沈み込む場所で、これは2011年の東日本大震災と同じメカニズムで起こるプレート境界の地震です。巨大地震が起こりうる場所で発生したということです。

Q(キャスター):震源地から鹿児島までは3000km以上離れていますが、それでも津波が到達するというのは、すごいエネルギーですね。

A(井村隆介准教授):はい。今回の地震はマグニチュード8.7とされ、東日本大震災のマグニチュード9.0とほぼ同じくらいの大きさです。東日本大震災の時も、太平洋を越えてアメリカまで津波が到達しました。

このカムチャツカ半島沖では1952年にもマグニチュード9.0の地震が起き、九州で1mほどの津波が観測された記録があります。今回の地震は、熊本地震の約500倍のエネルギーが一気に放出されたものと考えてよいでしょう。

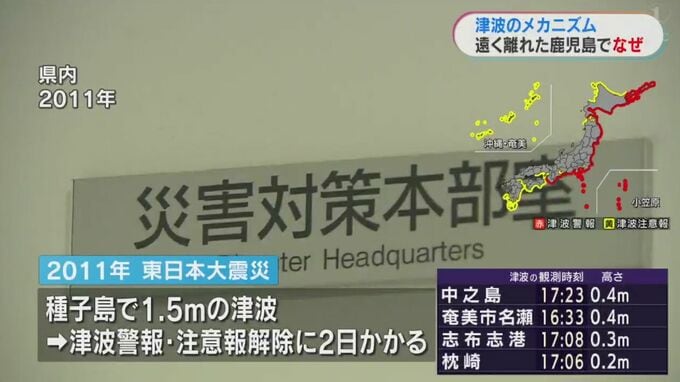

過去にもあった遠地津波

(キャスター):今回のように、遠くの地震で鹿児島まで津波が到達したケースは過去にもありました。2011年の東日本大震災では、種子島で1.5メートルの津波を観測し、喜界島では漁船が転覆しました。すべての津波警報・注意報の解除まで2日かかりました。

(井村隆介准教授):カムチャツカ半島の例だけでなく、1960年のチリ地震津波(マグニチュード9.5)では、南米から24時間かけて津波が日本に到達しました。私たちの調査では、奄美大島で4.5m、場所によっては6.5mほどの高さに達したと考えられています。遠くで起きた地震による津波も非常に危険だということを知っておいてほしいです。

津波の見え方と今後の注意点

Q(キャスター):津波警報の範囲は狭まりましたが、鹿児島県内では津波注意報が継続中です。港の映像を見ると、海は穏やかに見えますが。

A(井村隆介准教授):見た目には海が動いていないように見えても、津波はまだ続いていて、じわっと海面が上下している状況です。潮位の変化が続いているため、注意報が継続されています。

Q(キャスター):風による波とは違い、海面全体がゆっくりと上下するイメージでしょうか?

A(井村隆介准教授):その通りです。大潮の時の満潮・干潮のように、ゆっくりと海面が上下します。今回、津波の最大波が観測された時間帯がたまたま干潮だったので良かったのですが、これから満潮の時刻を迎えます。同じ高さの津波が満潮時に重なると、これまで浸水しなかった場所まで海水が到達する可能性があり、注意が必要です。

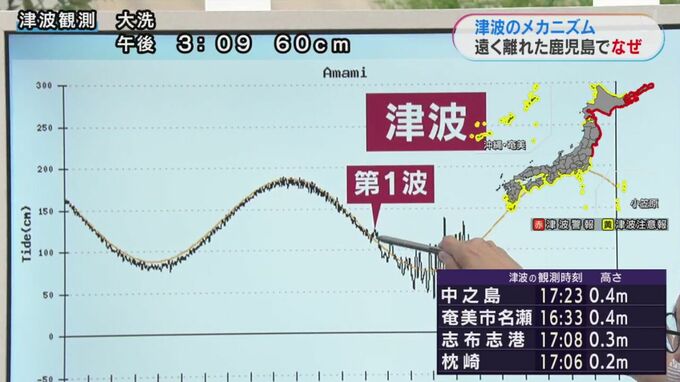

潮位グラフから読み解く津波

Q(キャスター):こちらは海上保安庁のホームページにある、奄美市の潮位のグラフですね。どのように見ればよいでしょうか?

A(井村隆介准教授):はい。これは奄美市小湊の潮位変化です。オレンジ色の線が、天文潮(てんもんちょう)といって、月の引力などによって予測される潮位の変化です。黒い線が実際に観測された潮位になります。

(グラフを指しながら)およそ13時ごろに、予測された潮位(オレンジの線)から実際の潮位(黒い線)がずれているのがわかります。これが津波の第1波が到達したことを示しています。

Q(キャスター):グラフを見ると、第1波の後にさらに大きな波が来ていますね。

A(井村隆介准教授):はい。「第1波の後により大きな津波が来るかもしれない」と言われるのはこのためです。グラフを見ると、第1波、第2波と続く中で、波の上下する幅(振幅)がだんだん大きくなっているのがわかります。

今もまだこの潮位の変動は続いています。この後、満潮の時刻になると、これまで浸水しなかった陸地の部分まで海水が上がってくる可能性があります。

振幅が少しずつ小さくなっているようにも見えますが、油断はできません。引き続き注意が必要です。