はたしてそれは「贖罪」か? 小山田さんの言葉から見える思い

Corneliusは演奏活動を再開していて、確固としたファンベースも存在する。作品も発表してきたし、雑誌のインタビューにも登場する。昨年の朝霧JAMで見た時もたくさんのオーディエンスがステージ前を埋めていた。オリンピックの件で大いに傷ついたのは確かだが、「一発アウト」ではなかったとも言えるだろう。(一方で「アウト」からカムバックする強さとリソースを持たない人たちもいて、彼らには厳しい社会であるという現実は厳然と存在する。)

「小山田圭吾が障害者と共創」という字面だけ見れば、人によっては「贖罪」との印象を受けるかもしれない。それは受け取る側の自由だ。ただ、小山田さんのコメントには、このプロジェクトで発見したことが極めて率直に記されている。

「知的障害のある方々の日常にある、繰り返される動作やふるまいに宿る音に目を向けるという考え方に、無理なくなじむ感覚がありました。ふだんあまり交わることのない人たちとのあいだにある距離が、少し変わるような感覚もありました。

この曲は、そうした表現や日常の断片に触れながら、自分なりの仕方で音にしてみようと考えて制作したものです」

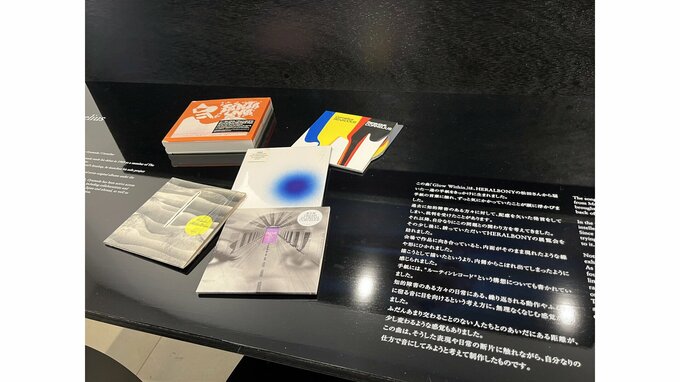

「Corneliusと13人の作家の声」展には、Corneliusの名前を見て足を運ぶ人が多いと想像する。しかし流れるMVと、置かれている展示物を見れば、13人の作家たちにこそ強い印象を受けるのではないか。

訪れた人は、再び街に出たあと、通りや電車の中で時おり耳にする同様の「音」や「声」が、音楽のパーツのように聴こえ始めるだろう。そして、もしかしたら自分も同様に何かしら「音」や「声」をいつのまにか発していて、それが音楽のパーツになりうるのかも、なんて妄想が膨らんで、日常が少し違って聴こえてくる、かもしれない。