20日に投開票が行われる参院選に向け、争点となるテーマについて課題と長野県区の立候補者の考えをシリーズでお伝えしています。

今回は、県内の総生産のおよそ3分の1を占める製造業=ものづくりについて取り上げます。

金属の精密加工などを手掛ける、岡谷市のダイヤ精機製作所。忙しく稼働する工場では、工作機械や電子顕微鏡、車の部品などが製造されています。

ダイヤ精機製作所 小口裕司社長:「時代とともに扱っている製品とかお客さんがずっと変わってきてる。基本的には量産はやらないということを決めてまして、“少量多品種”ということでずっと取り組んでおります」

創業から70年以上、10個単位など小さなロットの発注にも応え、時代ごとの最先端産業を支えてきました。

そしていま、新たに挑戦しているのが医療の分野です。

ダイヤ精機製作所 小林通人さん:「焼きが入ってる材料なので、ちょっとずつしか削れないので微妙な加工です」

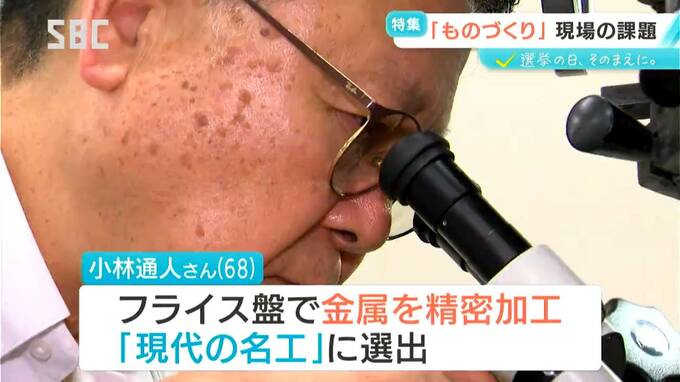

担当するのは、金属加工に携わって40年以上という、小林通人さん。

フライス盤という機械を使い、100分の1から1000分の1ミリ単位で金属を削る高い技術力で、「現代の名工」にも選ばれている職人です。

その小林さんが設計から組み立てまでを1人で手掛けたのが、外科手術の際、針をつかむための「持針器(じしんき)」。

大学病院の耳鼻科医から依頼を受けて開発しました。

ダイヤ精機製作所 小林通人さん:「これが一般的に売っている持針器で、これは腕に対してちょっと角度がついてしまっていますので、縫う時に(手首を)動かさないと縫えない。鼻の中に入れて回すと非常に操作がしづらいので」

腕と器具を一直線になるように設計し安定性を出すなど、医師の要望を聞きながら試作を重ね、4年をかけて完成させました。

小林通人さん:「(医療器具の開発は)10年かかると言われてるが、私は4年くらいでものになった。途中で、あ!と思って自分で変えちゃうのも勝手にできるので、だから余計いいものが速くできる。一つの要因ですね」

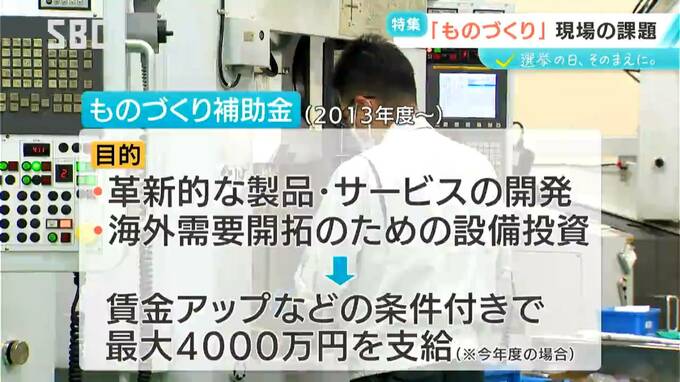

こうした、中小企業による独自の技術を生かした開発を後押しする制度の1つが、国の「ものづくり補助金」です。

2013年度に始まったもので、革新的な製品・サービスの開発や、海外需要の開拓のための設備投資などを行う際に、賃金アップなどの条件付きで活用できるものです。

ただ、小口裕司社長は日本が世界で競争力を維持していくには、企業の支援だけでなく、国としての戦略的な技術開発への投資が必要だと指摘します。

ダイヤ精機製作所 小口裕司社長:「先を見据えた、例えば科学技術予算っていうのは中国とかそういうところにはだいぶ差がついてきているような感覚を持ってまして、企業はあしたの飯を食うための開発というのは当然必要になるんですが、次の10年、20年、50年先を見据えた、そういったところに戦略的に取り組んでもらいたいなっていうのは、私の希望です」