1399人が犠牲になった仙台空襲

1945年7月10日午前0時3分。アメリカ軍の当時最新鋭の爆撃機「B-29」123機が仙台上空に飛来し、「焼夷弾」の投下を始めた。後にわかることだが、当時のアメリカ軍は日本の都市を人口の多い順番に焼き尽くす計画を実行していたという。1945年3月の東京大空襲以降、日本国内の主要都市が次々と空爆され、「仙台市への空襲も近いのではないか」街の人たちは疑心暗鬼になりながら日々を過ごしていた。「アメリカ軍によって空襲を予告するビラがまかれていた」「アメリカ軍はラジオ短波放送で近く仙台に空襲に行くことをアナウンスしていた」など、予告に関する証言がいくつも残されているが、公式資料は発見されていない。

焼夷弾には、油脂やマグネシウムが使われていた。化学物質を使った高温の炎は、水をかけただけでは消えなかったと言われている。アメリカ軍は、木造家屋が密集する日本の都市を効率よく焼き尽くすため油脂やマグネシウムの焼夷弾を使っていた。仙台空襲では、約2時間で大小合わせて20万発以上が投下され、仙台の街は火の海と化した。市街地の大半が焼失し、犠牲者は1399人に上ったとされる。

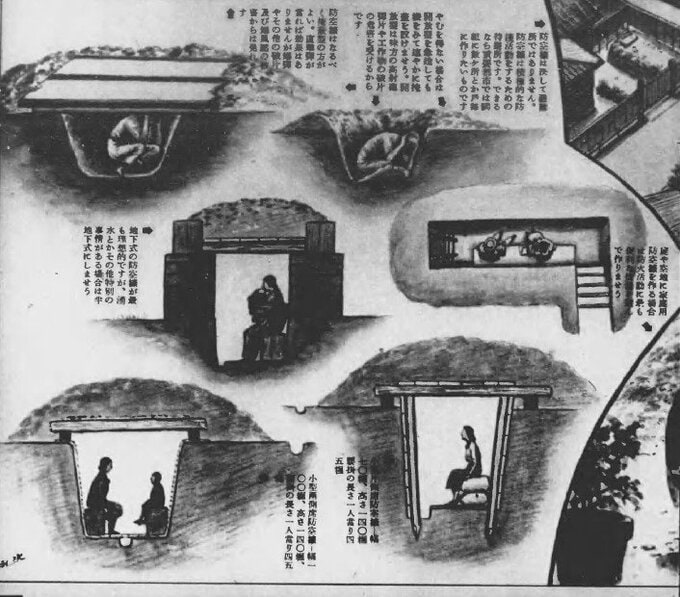

仙台・空襲研究会によると、当時の仙台市には1945年2月時点で5万5605個の防空壕が整備され、「1家庭ほぼ1個が造られていた」という。だが、その多くは、「掩蓋式(えんがいしき)」と呼ばれるものだった。掩蓋とはフタのこと。土を掘りその上にトタンや木材などでフタをして更に土を盛る、簡易的な穴倉だった。焼夷弾爆撃で街が火の海と化すと、掩蓋式の防空壕に身を潜めた人たちは逃げ場を失った。蒸し焼き、窒息などにより命を落とした人たちも少なくない。

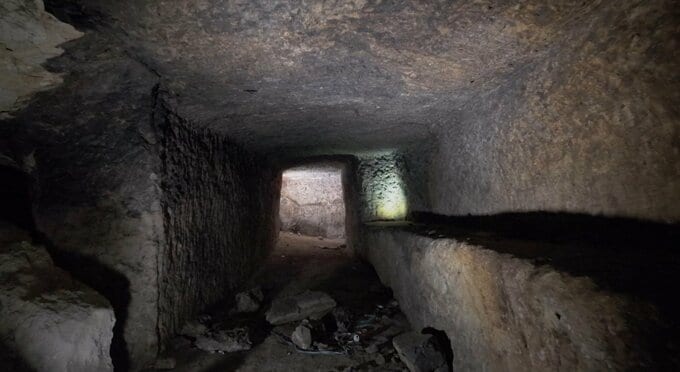

一方、仙台の地形を生かし、崖や傾斜地に穴を掘り進める「横穴式」と呼ばれる防空壕も作られていた。今回見つかった巨大防空壕は、この「横穴式」にあたる。こちらは、地形を生かした堅牢なつくりとなっていて、焼夷弾爆撃に対しても命を守る効果があった。

仙台市に住む庄司誠さん(取材当時89)は、地下の巨大防空壕に逃げ込んだ1人だ。当時小学生だった庄司さんは、空襲警報の後、母親と妹たちと防空壕へ向かった。