三陸沖でウミガメの生態を調べるために、体に観測装置をつけて放流する研究が行われています。その観測で得られた海水温のデータを気象予測にも活用しようという試みが始まりました。

宮城県の塩釜港にやってきたトラック。荷台に乗っているのは水槽に入った5頭のアカウミガメです。

星野誠気象予報士:

「今回やってきたウミガメで一番大きなものがこちら。体長が1メートル以上もあります。そして背中にはある装置がついています」

このウミガメは、三陸沖で定置網にかかり東京大学が研究用にもらい受けたもので、甲羅に緯度・経度や深さ、水温などのデータを送ることのできる装置がついています。東京大学はウミガメの生態を調べるため、こうした装置をつけて岩手県大槌町を拠点に放流するバイオロギングという研究を20年前から行っています。

東京大学大気海洋研究所 佐藤克文教授:

「海の上に時計回りや半時計周りの渦が色々あるんですけど、ウミガメが(渦の中に)とどまり続けようとするのかそれとも移動しようとするのか、という大規模な操作実験をしようということです」

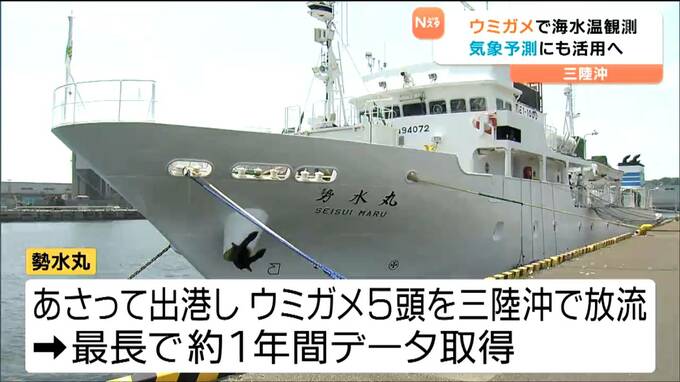

ウミガメが積み込まれるのは、三重大学の観測船「勢水丸」です。丸森町出身で、三重大学で気象学を研究する大学院生の天野未空さんらは、勢水丸で先週から三陸沖の気象観測を行ってきました。

三重大学大学院 天野未空さん:

「陸上の暑さと海面水温の上昇がどう関係しているのかを調べたくて今回勢水丸に乗ってやってきました」

場所を変えながら海水をくみ上げて水温を測定すると、岩手県沖では南北で大きな差が出ていました。

三重大学大学院 天野未空さん:

「暖かい水と北からの冷たい水との間で『水温前線』が形成されている形になります」

東京大学が水温前線付近でのウミガメの動きを調べる一方、三重大学も水温前線が気象現象に与える影響に注目していて、今回協力して観測を行うことになりました。

東京大学大気海洋研究所 佐藤克文教授:

「台風の進路予測とかありとあらゆる予報に海の水温情報というのは必要不可欠」三重大学大学院 天野未空さん:

「どういう天気の時にどういう海面水温の変化が得られるのか、どういう場所をウミガメが好むのかということまで、天気から始まってウミガメの生態まで海面水温という一つのキーワードを軸にして広げられたら面白いと思っています」

勢水丸は5日に出港し、翌日までにウミガメ5頭を三陸沖で放流することにしていて、最長で1年間ほどデータを得られる見通しだということです。