沖縄戦について「かなりむちゃくちゃな教育のされ方をしている」など、またも政治家から歴史の事実を否定する発言が繰り返されました。しかし、沖縄では証言を積み重ね得られた大きな教訓があります。改めて歴史の事実に向き合います。

80年前の史実「久米島住民虐殺」

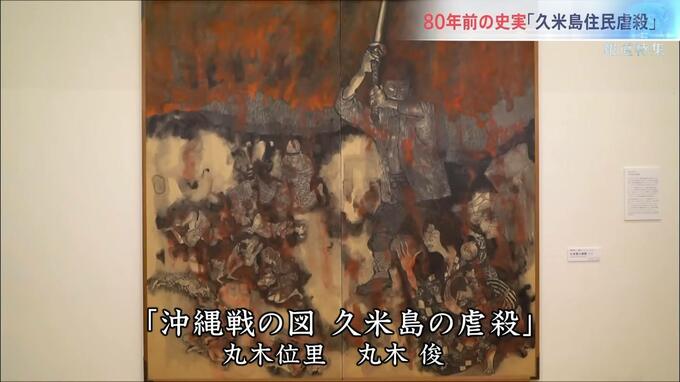

それは、厳然と存在する歴史の事実である。沖縄・宜野湾市の佐喜眞美術館に展示されている「沖縄戦の図 久米島の虐殺」。80年前、日本兵が乳幼児を含む20人の住民をスパイとみなして虐殺した。

那覇から西の海を越えた久米島で、彫刻家・金城実さんが、その歴史を島の人々と刻むためレリーフに向き合っていた。

後世に語り継ごうと子どもたちも参加。彼らが制作に関わったのは、事件の犠牲者の数と同じ20体の野仏だ。40年以上前に制作した作品も、ここに息づかせようとしていた。

金城実さん

「忘れることができないのは、朝鮮人の一家が殺されたという話だ。スパイ容疑で殺されたというのが俺にとってはものすごく衝撃だった。その衝撃で作ったのがあれだ」

その彫刻は、殺され倒れているはずの母親が、同じく命を絶たれたわが子を抱きあげようとしている。

金城実さん

「自分が殺されるよりも子どもが殺されたことへの悲しみ、怒り、憤り。どういう気持ちで母親は包み込もうとしたのかというのが、この作品の基本にあったものと思いますね」

タイトルは「昭和20年8月20日」。「その日」に至るまでの久米島に何があったのか。

その運命を決定づけたのは、山の頂上にいた日本軍。山の兵隊と呼ばれていた。当時9歳の上江洲教昭さん。日本軍の近くに住んでいる友達がうらやましかった。

上江洲教昭さん

「自分たちは山の兵隊さんが守ってくれると、自慢してね。僕たちも本気でそう思って、自分も向こうの村の子供に生まれればよかったって思ってましたよ」

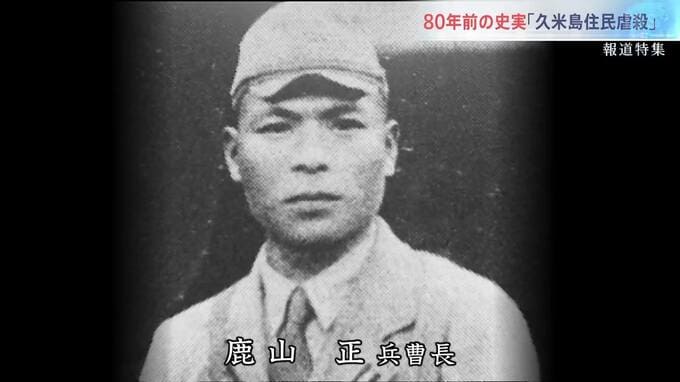

だが、新たな隊長の着任で、その空気は一変した。鹿山正兵曹長だ。その鹿山について、本永昌健さんが22年前の取材で語っている。

本永昌健さん

「村民をみな集めて演説をしているんですよ。先生が向こうから歩いて来て、“こんな馬鹿な奴が久米島に来やがったか”と。脅迫的なことを言ったんじゃないかなと思うんです」

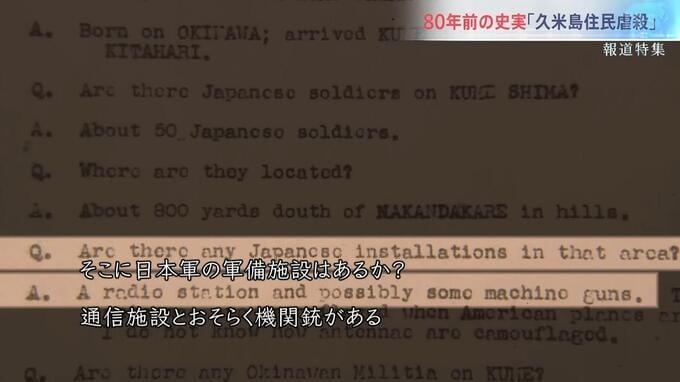

沖縄本島で、日本軍の組織的戦闘が終結する10日前。その後の事件のきっかけとなる出来事が起きる。(北原の)海岸から、久米島の攻略を図るアメリカ軍が偵察のため上陸。その過程で、3人の住民を拉致した。そのうちの1人、10代の青年に対する尋問記録だ。

「(Q.久米島には日本軍の兵士はいるか?)およそ50人の兵士がいる」

「(Q.そこに日本軍の軍備施設はあるか?)通信施設とおそらく機関銃がある」

住民が拉致されたことを知った鹿山は、こんな通達を出した。

「拉致された者はスパイになる。帰って来たら、家族はもちろん、一般住民との接触も絶対厳禁。ただちに軍当局に報告連行することとし...」

「宣伝ビラ散布の場合は早急にこれを収拾取り纏め軍当局に送付すること。之を拾得私有し居る者は敵側『スパイ』と見做し銃殺す」

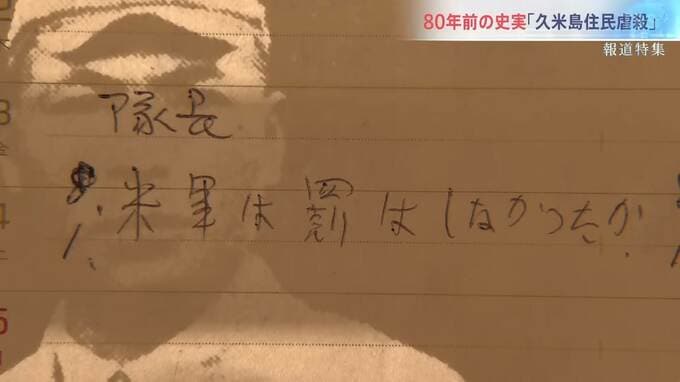

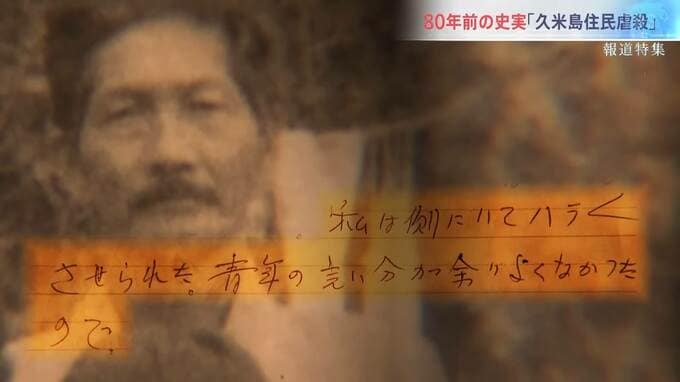

そして、島に戻った青年らを呼び出して、アメリカ軍の尋問の様子を問いただした。鹿山隊と呼ばれた日本軍に所属していた久米島出身の一人、仲原善助さんが手記を残していた。そこに、鹿山と青年らとのやりとりが記されていた。

鹿山兵曹長

「米軍は罰はしなかったか」

青年

「全然。かえって大事にしてくれた」

鹿山兵曹長

「食べ物はよいのをくれたか」

青年

「ごちそうがたくさんあった。卵やらお菓子やら肉やら」

仲原善助さん

「私は側にいてハラハラさせられた。青年の言い分が余りよくなかったので」

青年からはこんな言葉もあったという。

青年

「日本は降参したほうがよいと思わぬかと言ったから、私は早く降参したほうが良いと思うと答えた」