■「宣言」「解除」の繰り返しに“うんざり”の声も

山形キャスター:では今後、感染が再拡大した場合、医療提供体制の逼迫を防ぐために何をすればいいのか、専門家の発言を見ていきます。

脇田座長

「感染を抑えるような対策も必要になってくる」

政府分科会・尾身茂会長

「今まで通りの重点措置の繰り返しより効果的な対策を打つ必要がある」

山形キャスター:

ただ、これまでも飲食店の時短営業などを中心に感染対策が講じられてきました。例えば東京の場合、感染者が増加していくと、緊急事態宣言が出され、減少傾向になると解除される、こういったことを繰り返し、これまでに緊急事態宣言が4回、まん延防止等重点措置が3回出されました。

SNSには、飲食店の時短営業に関して“うんざり”という声も上がっています。「再びまん延防止等重点措置や緊急事態宣言は嫌だし、勘弁してほしい」「いつまでたってもチグハグ。何回同じことを繰り返すつもりなんだ」といった不満の声です。

またその飲食店中心の感染対策の効果を疑問視する声も上がっています。「どういう効果があって、どんな成果があったか説明してほしい」「効果を検証しないまま、ただ繰り返すなど、あり得ない」など、効果や成果を明確にしてほしいという声です。

ホラン千秋キャスター:

「陽性になっても自宅隔離を強いません」という国もある中で、日本としては今後、どんな有効な対策を講じていくことが新型コロナウイルスとともに生きていく社会を作る上で重要だとお考えですか?

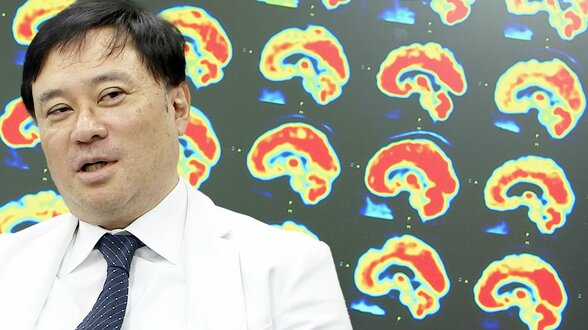

国際医療福祉大学 感染症学講座 主任教授 松本哲哉教授:

ある程度抑制策を解除する一つの根拠となるのは、やはりワクチン接種がある一定程度できて、感染が広がっても重症化しづらいということが1つの理由になっていたわけです。今の日本の状況は3回目の接種自体は全体でも41%となり、高齢者についてはだいぶいいところまできました。なので、一定程度のところまでは来ているわけですが、じゃあ今皆さんマスクを外していいですよ、というようなところにはとても至らない。少なくとも安心できるような状況ではないと考えると、検査や医療機関の体制、あるいは治療薬がもっと行き渡るような状況などいろんなことが改善しなければ、そう簡単には安心できる状況にはないというふうに思います。

ホランキャスター:

7波が来ているのではないかという見解があるのであれば、6波がまだ落ち着き切っていないところに7波が来るということになりますが、今後どうなっていくと考えられますか?

松本教授:

ようやく医療機関が少しずつ入院の要請も減って入院患者も減りつつあって、少し落ち着いてきたかなというのが今のタイミングだったわけですね。ところがもう今ここで上昇するとなれば、一息ついたらまたすぐに戻るということにもなりかねないので、そういう意味では落ち着いた期間をもう少し長くすることが必要だし、次の波もなるべく小さくしなければいけません。

しかし残念ながら4月に入って、いろんな人の移動や接触の頻度も高まる可能性がある。だったら、やはりリスクが高そうなところにきちんと内容を絞って、「こういったところについてはしっかりと抑制してください」「こういったことはやってもいいけど、ここはやめてください」といったメリハリの利いた対策を国が打ち出すべきです。単に感染者数が増えたからまん延防止措置、というのはあまりにもちょっと安易な判断だと思います。

井上貴博キャスター:

うちの番組もそうなんですが、テレビは2年以上、日々、医療従事者の方に話を伺う一方で、ビジネス関係者がどういう考えなのかという話を聞いてきました。また、新型コロナウイルス以外にもあまた病気はありますし、自殺者、失業者といった問題も間違いなく命の問題なんですよね。そのバランスがこの2年以上ずっと取れていないなと個人的には思ってるんですけど、これは仕方ないものなんでしょうか。先生の立場ではどう感じていますか?

松本教授:

感染者数が減った状況でこそ、社会経済活動がうまく回っていくんだろうと思います。そこを無理に落ち着いていない状況で、まだ感染が広がるかもしれないけど動かそうとするから、感性も落ち着かないし社会も動かないということになると思いますので、もちろん感染対策ばかりをやって経済を止めていいと私は全然思っていません。ただし経済を重視すれば、安易に感染が広がってしまうということもあるので、やっぱり根本は感染をしっかり落ち着かせることじゃないかなと思っております。