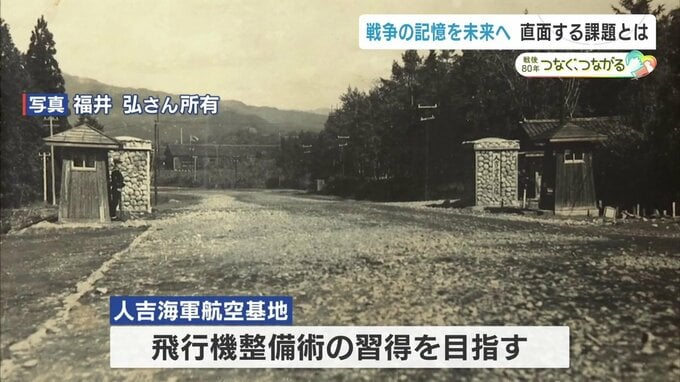

熊本県錦町(にしきまち)にも戦争を伝える資料館があります。戦時中、錦町には飛行機整備の技術習得を目指す日本海軍の航空基地がありました。

50以上の地下壕があり、これが大規模な軍事施設だとわかったのは約10年前。この戦争遺跡を観光資源と捉えた錦町は活用していくことを決め、7年前に資料館の設立しました。

ひみつ基地ミュージアム 手柴智晴館長「街としてそれを残す、保存してかつ活用していくっていう明確な指針というのが出てこないと、やはりその各自治体での活用というのは難しくなってくる」

錦町の職員で、館長を勤める手柴智晴(てしば・ともはる)さん。戦争遺跡を調査してきた民間と、それをどう活用するかという行政のつなぎ役です。

手柴智晴さん「今後残していく活用していくには、町民のご理解を得るっていうのが1番大事」

自治体が運営する場合の資金源は税金です。町民の理解や利益を生み出すための明確な目標設定が不可欠です。この資料館で展示方法などを任されているデザイナーで副館長の平本真子(ひらもと・まこ)さんは、教育や研究など様々な視点で遺跡の残し方を考える必要があると話します。

ひみつ基地ミュージアム 平本真子副館長「学術として研究として様々なものを残すのはアリだと思います。実際にいろんなものが残っていないと些細なことでもわからなくなるので。学術と平和学習とか歴史資料館というのは、また変わってくると思うんです残し方が」

戦争遺跡を残したいという声は全国であるものの、意欲だけではうまくいきません。

平本真子さん「今から考えていかないと、本当に貴重なものが残っていかないこともあるかもしれないから、運用と保存のバランスが非常に大事なところというご意見いただくことの方が多い」

毎年2万人近い人が訪れるというこの資料館は、集客を目標に地方創生の取組として国の補助金を活用しています。公的な資金援助なしでは難しい戦争遺跡などの保存。戦争を今に伝える「モノ」の行方は自治体が大きなカギとなりそうです。