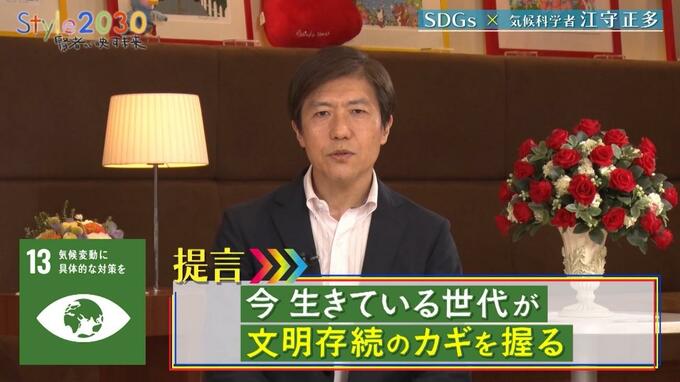

本日の賢者は、気候科学者の江守正多氏さん。地球温暖化や近年頻発する豪雨、猛暑など、私たちが身近に感じる問題を研究し、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書執筆に携わるなど、国内外で活躍している。「気候変動の解説のおじさん」としてSNSやメディアを通じて、わかりやすく発信を続ける江守さんが、SDGsの視点から2030年を見据えた新たな価値観と生き方のヒントを語る。

なぜ多くの人が危機的な認識を持たない?

――この番組では、ゲストの方に「私のStyle2030」と題し、SDGs17の目標の中からテーマを選んでいただいております。江守さん、まずは何番でしょうか。

江守正多氏:

13番の「気候変動に具体的な対策を」です。

――13番はど真ん中。初めてか、2人目ぐらいの選択かもしれません。では、SDGs13番「気候変動に具体的な対策を」の実現に向けた提言をお願いします。

江守正多氏:

今生きている世代が文明存続のカギを握る。

――ほとんどの人はそこまでの危機的認識がないとお考えですか。

江守正多氏:

気候変動問題が抽象的で、世界規模かつ何十年、何百年という話だからです。原因となる温室効果ガスは目に見えず、個人一人の行動でどうにかなる気がしないので、本質的に人間にとって考えにくい問題です。そういう問題だとわかった上で、どう受け止めるかを考えてくれる人が増えたらいいと思います。

30年 気候変動問題に向き合い見えたもの

――地球環境問題を考えてきて、楽しかったことや得したこと、印象に残ったことはありますか。

江守正多氏:

気候変動が人類の一番最大の問題と言われる位置づけになったのを、割と最初から見てきたことが得した気分です。一番最初ではないですが、1990年に国連のIPCCの最初の報告書を学生時代に読み、興味を持ちました。30年前は、世界が温暖化を止める合意をするなんて思っていませんでした。人類がこの問題に向き合えるのかと思いながら見ていましたが、パリ協定で化石燃料文明からの脱却を決意するまで進んだのはすごいことです。当時から見ていないとそのすごさがわからないと思いますが、僕はそれを感じられて、人生で得している感じです。大スペクタクルを一番いい席で見ている感覚ですね。

――温暖化の影響で、魚の生息域が変わってきているのか。

江守正多氏:

複合的な原因がありますが、地球温暖化の影響も考えられます。海流の自然変動で黒潮の蛇行が起き、元に戻ることもありますが、平均的に海水温が長期的に上昇しているので、魚の回遊経路が影響を受けていると思います。これから温暖化が進むとさらに顕著になるでしょう。

――温暖化が解決したら海水温は下がるのでしょうか。

江守正多氏:

人間が大気からCO2を大規模に取り除ければ、地球の温度が下がり、海水温も徐々に下がるはずです。そうなれば、以前いたような魚が戻ってくる可能性もあります。ただし、何百年後になるかもしれません。