日本は亜熱帯と同じ気候になる?

――毎年の異常な暑さに慣れてしまいましたが、日本は温暖湿潤気候と習いました。でも、亜熱帯のようなスコールや、春と秋が短くなった感覚があります。気候帯は変わってしまうのでしょうか。

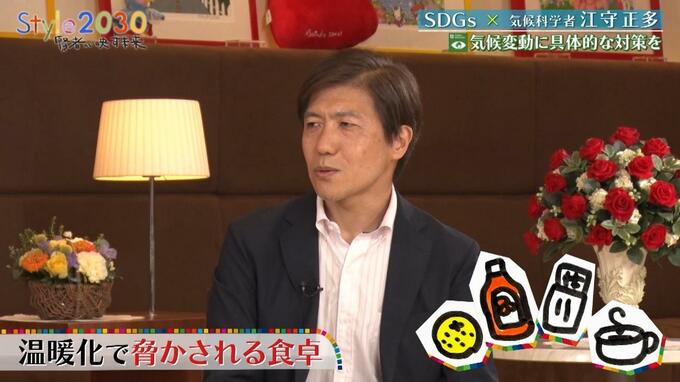

江守正多氏:

大きな意味では気候帯は変わりませんが、平均気温が上昇するので、亜熱帯のような気温になり、スコールのような雨が増えます。冬が終わったらすぐ暑くなり、残暑が長く、冬になる感覚です。気候科学的に、春は早くなり、秋は遅くなります。桜の開花が早まり、紅葉が遅れています。夏が長くなり、冬は短くなっていますが、最近30年は日本の冬の気温はそれほど温かくなっていません。冬はしっかり寒いのに夏が長いので、春と秋がなくなっていると感じる人が多いです。

――冬は寒いままですか。

江守正多氏:

冬は昔より暖かいですが、30年前にぐっと温かくなり、そこからあまり変わっていない。変動が重なり、そう見えていると思います。長期的にはさらに気温は高くなるでしょう。

――北海道と沖縄の気候格差はどうなりますか。

江守正多氏:

北海道や東北の方が温度上昇が大きく、雪が減ると太陽光を吸収しやすくなり、春や秋の気温が上がりやすくなります。沖縄は海に囲まれ、温度上昇がマイルドです。温度差は縮まっていく感じです。北海道では夏が涼しかったのにエアコンが必要になり、東京オリンピックの札幌マラソンが暑かったように、涼しかった地域が暑くなっている実感があります。

0.1℃が世界を変えるワケ

――10年後、20年後の地球はどうなっていますか。

江守正多氏:

今のペースでは、20年で世界の平均気温が0.4度上がります。0.4度は大したことないと思うかもしれませんが、世界の平均気温は産業革命前から1.3度上昇し、1.5度以内に抑えるのが世界目標です。0.1度の上昇でも大きな影響があります。かつてカナダや北欧のあたりも1000m級の氷におおわれていた。そんな氷河期は今より6度低く、海面水位が130m低かった全く異なる地球でした。

グリーンランドでは近年、ひと夏に6000億トンの氷が溶けているといわれている。

江守正多氏:

人間は100年で1度以上上げ、10年で0.2度ずつ上がっている。このままでは今世紀末に2度や3度まで上昇します。

温暖化で脅かされる食卓

――3度上昇したら、食べ物や作物の生産はどうなりますか。

江守正多氏:

気候条件により、作物生産が半減する地域が出てくると思います。既に食料は影響を受けていて、米不足は去年の猛暑や大雨で生産が被害を受けたことが一部原因です。高温で米の質が悪くなり、市場に出る割合が減りました。日本は食料を多く輸入しており、オレンジ、オリーブオイル、チョコレート、コーヒーなどは原産地の災害で価格高騰や品薄になっています。

――米は大丈夫と思われていたが、米不足も温暖化の影響を受けているのか。

江守正多氏:

品種改良で対応して農家が努力している、昔の品種なら今頃米は取れなかったかもしれません。北海道では米の生産が増えていますが、改良によって何とかしのいでいる。

個々の意識が社会を変える

――真剣に受け止めていかなくてはいけない。努力不足に見えるか?

江守正多氏:

個人がCO2を出さないよう注意するのも大事ですが、火力発電を減らし、太陽光や風力発電を増やす、ガソリン車を電気自動車に替えるといった大きな変化が必要です。

――私たちが食べ物を選ぶとき、産地や作り方を気にしますが、電気の世界ではどうですか。私たちが選べることはありますか。

江守正多氏:

化石燃料で作った電気よりも、太陽や風力でつくった電気の方が欲しいと言ったら選べる。多くの電力会社で再生可能エネルギーのプランを選べます。CO2を出さない電気を選べるわけです。

――TBSラジオで「岩手の風力発電から来ている」と言われたとき、嘘だろうと思いましたが、本当にそんなことできるんですか?

江守正多氏:

そこから発電された電気が直接来るわけではないですが、その部分が割り当てられます。CO2ゼロの電気を選ぶと、投資が再生可能エネルギーに向かい、増えることを応援できます。長期的には、投資が増え、コストも下がります。

ある程度行くと、人々の意識とそちらに投資をした方が、経済的にメリットがあるということが、好循環になって一気に進むことがあるし、みんながそんなこと考えて電気を買うということは起きないかもしれないが、ある程度の人がやると常識が変わり始める。