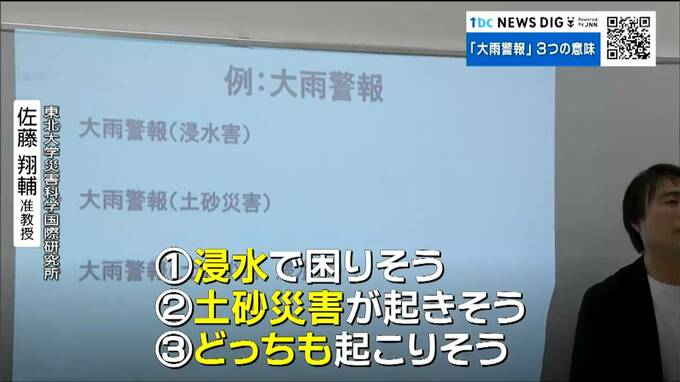

「大雨警報」3つの意味

6月、宮城県名取市で開かれた防災市民講座。「大雨警報」も話題に上がり、避難行動に詳しい東北大学の佐藤翔輔准教授が解説しました。

東北大学災害科学国際研究所 佐藤翔輔准教授:

「(大雨警報は)浸水で困りそうな大雨が降ってますよ、土砂災害が起きそうな大雨が降っていますよ、どっちも起こりそうな大雨が降っていますよ、ということで、厳密には3種類あるんですね」

伊藤 諒 気象予報士:ということで大雨警報は、「浸水」「土砂災害」「その両方」という3種類となります。

増子華子アナ:その両方ですか…、なんだか、ひっかけ問題のような感じもしますが…、それは置いておいて、大雨警報だけで3種類と言われてもかなり複雑で難しいすよね。

伊藤 諒 気象予報士:そうですよね。街の皆さんにも聞いてみました。

街の人:

「ぼんやりと、いま大変なのかなと、なんとなく感じるだけで、ちゃんと理解はしていないです。難しいと思っています」

街の人:

「自分にはそれほど関係ないだろうというような甘い考えが前提にあるのかなと」街の人:

「意味がいっぱいあると言われると じゃあどうしたらいいの?となっちゃうかもしれないですね」

増子華子アナ:やはり、わからないという声が多いようですね。

伊藤 諒 気象予報士:一方で、全国的に毎年のように豪雨災害が起きています。

宮城県内でも2019年、台風19号により丸森町など各地で大きな被害が出ました。5月31日には、大雨で仙台市中心部が冠水するなど土砂災害や浸水被害の危険がより身近に迫っています。

伊藤 諒 気象予報士:複雑で運用が難しい現在の情報をもっとシンプルにして防災に役立ててもらおうという検討が3年前から気象庁を中心に進められていました。2026年からはこのように変わります。