これまでのコメ調査方法 問題点は?

こうした中、小泉大臣はコメ収穫に関する調査方法を変える新たな動きを見せています。これまで国は全国8000か所の水田を無作為に選び、1つの水田につき「1平方メートルを3か所」手刈りして、実際の稲穂からの収穫量を調査していました。

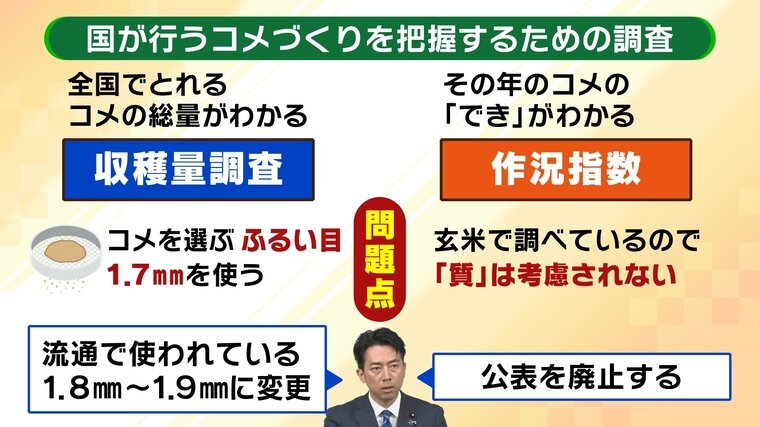

この調査から導き出される指標は、全国でとれるコメの総量を示す「収穫量調査」と、その年のコメの「でき」を示す「作況指数」の2つです。2024年度は収穫量が679万t(前年比+18万t)、作況指数は101(平年を100として)でした。

しかし、この調査方法には問題点があります。まず、収穫量調査では、コメをふるい分ける際のふるい目の大きさが1.7mmとなっていますが、実際の流通では1.8mm〜1.9mmが使用されており、実態とのズレが生じています。また、作況指数は玄米で調べるため「質」が考慮されていません。

山下氏によれば、2023年産のコメは酷暑の影響で、玄米を白米に精米する過程で、割れたコメや白く濁って売れないコメなど、いわゆるロスが推計30万tも出たとのことです。

小泉大臣はこれらの問題に対応するため、ふるい目を流通で使われている1.8mm〜1.9mmに合わせる方針を示し、約70年続いた作況指数の公表を廃止すると発表しています。

作況指数の公表廃止について、流通経済研究所・折笠俊輔氏は「『今年のとれ高どうですか?』『ぼちぼちです』という感じのもので、廃止しても大きな問題はない」と述べています。最近のコメ作りは地域差が大きく、同じ環境下でも品種によって収穫量に差があるなど、実態把握が難しくなっているとのことです。