宮崎県内の「未来に残したい手仕事」。3回目は、70年以上続く宮崎市の畳店です。

機械化が進む畳業界ですが、上質な畳には欠かせない職人技を取材しました。

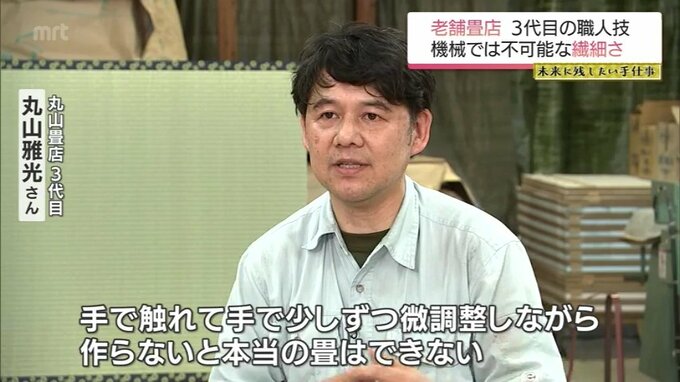

手で触れて、手で少しずつ微調整しながら作らないと

宮崎市の宮崎神宮のそばに店を構える1947年創業の「丸山畳店」。

(丸山畳店3代目 丸山雅光さん)

「畳床という土台を残して畳表を張り替えるという作業」

3代目の丸山雅光さん。

高度な技術のほか、歴史的な知識などを認定する国家資格、「畳製作一級技能士」を取得しています。

1300年以上前から日本の暮らしに深く根付く畳。

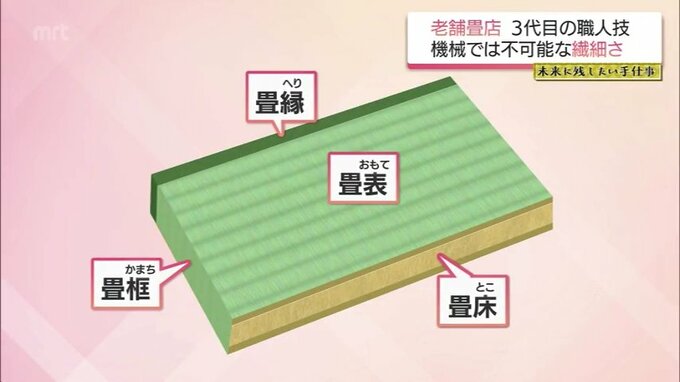

その構造は土台となる「床」に座面となる「表」。それに側面の「框」と「縁」で作られています。

作業の効率化や大量生産を理由に機械化が進んでいる畳づくりですが、丸山さんは、質の高い畳には、職人の繊細な手仕事が欠かせないと話します。

(丸山畳店3代目 丸山雅光さん)

「畳は直線に見えて直線でない。家の大きさや木の曲がり具合で全て少し湾曲している。その細かいところは機械では出せない。手で触れて、手で少しずつ微調整しながら作らないと本当の畳はできない」

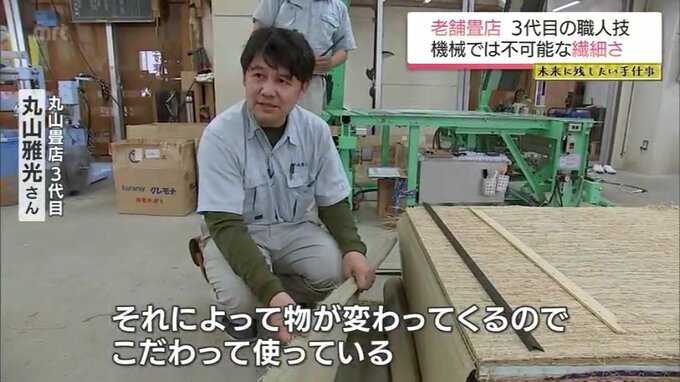

一度刺してしまうと、逆に抜けない

畳の強度を保つために重要なのが、「框」に補強材を縫いつける作業。一見、簡単なように見えますが…

(廣末圭治記者:縫い付け作業を体験して)

「最初に針が刺さるまでが、かなり力がいりますね。一度刺してしまうと、逆に抜けないので、簡単にやり直しができないということですよね」

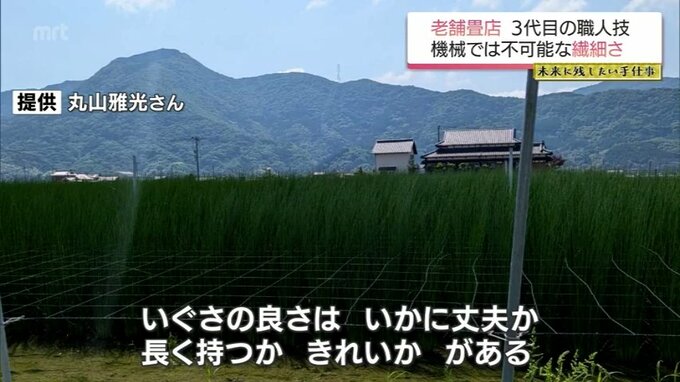

また、材料にもこだわりが。

座面となる「表」に使われているのは、国産のいぐさです。

(丸山畳店3代目 丸山雅光さん)

「いぐさの良さは、いかに丈夫か、いかに長く持つか、いかにきれいか、がある。それによって物が変わってくるので、こだわって使っている」

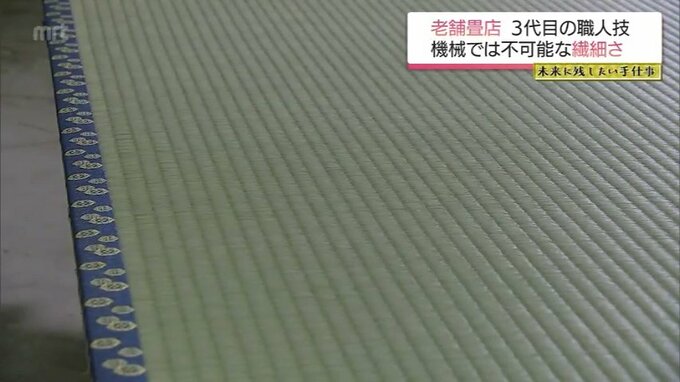

こうした職人技で修理された畳がこちら。見違えるほど美しく甦りました。

そんな丸山さんが大切に手がけた畳があるという場所が・・・