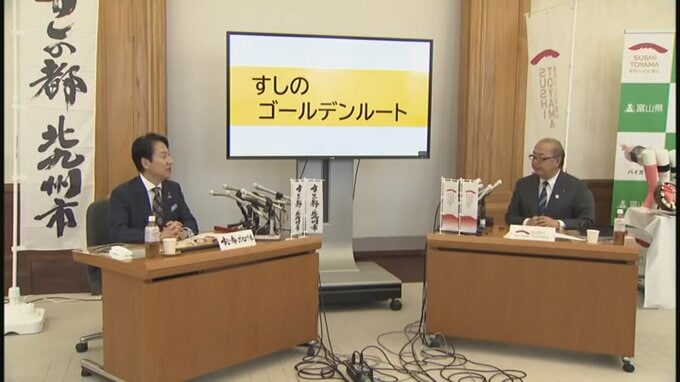

日本の食文化の代表格である “すし” を通じて、地域活性化を目指す2人のリーダー、富山県の新田八朗知事と北九州市の武内和久市長が12日、前代未聞の「すし会談」を行いました。地理的には離れた両地域が、なぜすしで手を結ぼうとしているのか、その熱い思いと具体的な戦略、そして未来への展望が語られました。白熱した議論の模様を、両首長の言葉を交えながらお伝えします。

「このすしにプライドと情熱がこもってる」

会談は、それぞれの地域が誇るすしのプレゼンテーションから始まりました。まず口火を切ったのは、北九州市の武内和久市長です。その地理的優位性を強調しました。

北九州市 竹内和久市長

「北九州市は九州の北のてっぺんにあり、響灘、関門海峡、豊前海という3つの海に囲まれた海の交差点です。潮の流れが速いため身が引き締まり、脂が乗った魚が豊富です」

さらに、「水揚げから捌き、握るまでのリードタイムが短いこと(地の利)、そして漁師、卸、職人の技とスピードのリレー(人の利)が、北九州のすしの美味しさを支えています」と、その強みを「海の幸」「地の利」「人の利」の3点から説明しました。

特に「神経締め」という鮮度を保つ処理方法や、旬のネタとしてヤリイカ、玄ちゃんアジ、赤ウニなどを挙げ、市民の魚介類への愛情が深いこともデータで示しました。

武内市長は、東京のすしアカデミーを修了した経験も持ち、「きのうきょう思い立った話ではありません。世界60か国を回った中で、おすしの力はものすごいものがあると確信しています」と、すしにかける並々ならぬ情熱を語りました。