受刑者の多様化に対応、きめ細かな処遇へ

こういった改正が必要になった背景には、刑務所の環境の変化があります。昭和の時代には20~30代の受刑者が圧倒的に多く、暴力団関係者が3割を超えた時期もありました。

ところが平成以降は高齢化が顕著になり、障害を持つ受刑者も目立ってきています。2023年に刑務所に入った受刑者1万4085人の中で65歳以上の受刑者の割合は14.3%に上り、この20年で10ポイント上昇しています。精神障害や知的障害、認知症などもありますがそういった受刑者も全体の2割に上るなど、多様化しているわけですね。

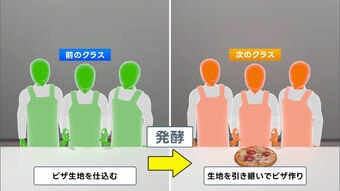

かつては受刑者の処遇は、犯罪傾向の進み具合で分類してきたので、万引きを繰り返す高齢者と暴力団関係者が同じグループに分けられるケースもあったようです。受刑者が多様化してきた中で、もっときめ細かな対応が必要になったという側面もあります。

法律には書かれていませんが、これまで受刑者を呼び捨てにしていたのを「○○さん」とさん付けで呼ぶという運用もします。受刑者一人一人に対して、社会復帰後の課題を想定しながらの丁寧な処遇が求められるということです。

被害者感情への配慮と刑務官の負担増が課題

方向としてはいいことなのですが、問題もあります。一つは被害者感情です。

犯罪被害者の立場からいえば、加害者、受刑者にはできるだけ重い「罰」を与えてほしいと望んでいます。再犯防止が大事だということは理解できても、まずは懲らしめて自分の犯した罪の重さをかみしめてほしいと思っているわけです。そこに出所後を見据えた指導とか「さん付け」というのでは納得できない、ということは理解できるところです。

また、刑務官も大変です。受刑者といっても千差万別で、刑務所内の秩序を保つためには、一定の上下関係、刑務官の指導には絶対に従うようにする形も必要だったわけで、ですから呼び捨てだったのですね。それでも従わない受刑者も少なくなく、所外には伝わらないトラブルは数多くあるのです。

私にも刑務官の知り合いはいますが、結構親子2代とか3代というケースも多く、受刑者の更生に燃えて刑務官を志すのですが、思ったようにならず心を病んで退職した人も少なくありません。それだけ大変なのですね。これからは「懲らしめではなくて再犯防止だ」となれば、全力で取り組むことは間違いありませんが、当然これまで以上に手間も苦労も多くなるわけですね。

ですから、今回の改正刑法の施行に際しては、犯罪被害者への配慮や、刑務官へのケアも大変重要になってきます。刑務所内の取り組み、そして保護司制度など出所後の取り組み、さらには受刑者をめぐる被害者や刑務官への配慮など、派生してやっていかなければならないことが多いことも、ここで確認しておきたいと思います。

◎山本修司

1962年大分県別府市出身。86年に毎日新聞入社。東京本社社会部長・西部本社編集局長を経て、19年にはオリンピック・パラリンピック室長に就任。22年から西部本社代表、24年から毎日新聞出版・代表取締役社長。