「懲役」と「禁錮」を廃止し「拘禁刑」へ

改正される前の刑法は主な刑について、死刑▽懲役▽禁錮▽罰金▽拘留▽科料――と定めていました。この中で、懲役は作業を義務付けているのに対して、禁錮は作業を義務付けていないという違いがあるのですが、禁錮の受刑者も大半が希望して作業をしており、二つの刑罰を区別する意義がそもそも薄れていました。

それで今回、懲役と禁錮は廃止されて「拘禁刑」となるのが改正点で、6月1日以降に起きた事件などで有罪になった人は、判決の主文で「拘禁刑3年」という言い渡しを受けることになります。裁判の取材をしていた私は「主文、被告人を懲役3年に処す」などという言い渡しになじんでいますので、慣れるまでちょっと時間がかかるかもしれません。

刑罰の話は奥が深くて、これを始めると何時間もかかるくらいなのですが、ちょっと紹介しますと、死刑は「生命刑」といって、強制的に命を奪う極刑や処刑などともいわれる究極の刑です。死刑については是非についてさまざまな議論がありますが、これも今日はおいておきます。

一方、懲役、禁錮、拘留は「自由刑」といって自由を奪う刑罰で、作業を強制的に科すのが懲役、科さないのが禁錮と拘留で、拘留は一般に30日以内の短期というものです。罰金や科料は「財産刑」といってお金で償わせるものですが、罰金は一般に1万円以上、科料はそれ未満と金額で分かれます。

「身体刑」という言葉もありますが、むち打ちとか江戸時代の百叩きや石を抱かせるなど身体に苦痛を与えるなどの刑罰で、これは近世以降みられません。「名誉刑」というのもあって、文字通り名誉を奪ったり恥辱、はずかしめを与えたりする刑で、市中引き回しとかさらし首などがこれに当たりますが、これもいまはありませんね。

刑罰の考え方が大きく変化、「改善更生」を明記

ちょっと話が細かくなりましたが、今回の刑法の改正で大きいのは、刑罰への考え方が大きく変わることです。改正前の刑法12条には「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」、13条には「禁錮は、刑事施設に拘置する」と書かれていましたが、先ほど申し上げたとおり懲役と禁錮は「拘禁刑」に統合されますので、改正後の12条には「拘禁刑は、刑事施設に拘置する」「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」と改められました。

この「改善更生を図るため」と明記され、「必要な作業、または必要な指導を行うことができる」とした点がとても重要です。

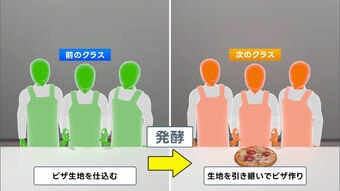

現状でも、例えば薬物依存や性犯罪に関わった受刑者に対しては特別プログラムがあって、これが再犯防止に一定の効果があることは分かっているのですが、懲役の場合、刑法に「作業を行わせる」と明記されていることで、刑務作業をこなすことが優先され指導が十分に行えないという面があったのですが、今後は、例えば作業を行わずに指導だけをおこなうということもできるようになります。

要は受刑者の事情や特性に応じて、作業や指導を柔軟に組み合わせることで、オーダーメード型の処遇が可能となるわけです。