来月、参院選の投開票が想定されていますが、今年は、普通選挙法が成立してから100年の節目にあたる年です。

普通選挙法の以前は、選挙で投票できるのは、一定の納税額を納めた25歳以上の男性に限られていました。

それが1925年、普通選挙法により納税額の条件が撤廃され、さらに、その20年後、終戦の年に女性の参政権が認められました。

そして、今から10年前、選挙権が18歳以上に引き下げられました。

今では18歳になったら当たり前のように与えられる選挙権ですが、以前は性別や納税額で投票できないという時代もありました。

このように制度が変わっていく中、ユニークな方法で「公正な選挙」の呼びかけがそれぞれの時代ごとに行われていました。

それぞれの時代に応じたユニークな「公正な選挙」の呼びかけ

1960年の宮崎県日南市の映像です。

橋の歩道にペンキで描かれたのは「買収・供応・接待」という選挙でやってはいけないことを記した文字。

公正な選挙を呼びかけようと行われた「踏み絵」ならぬ「踏み文字」です。

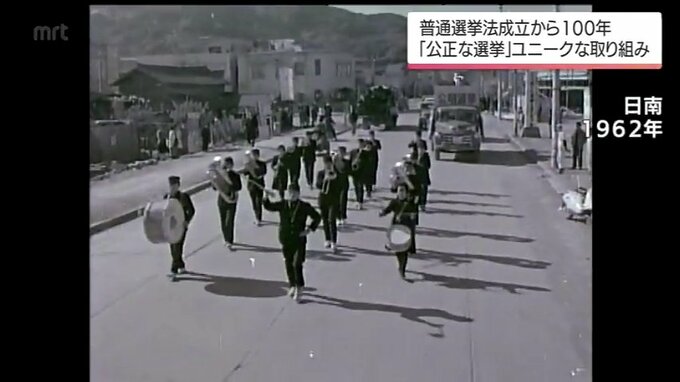

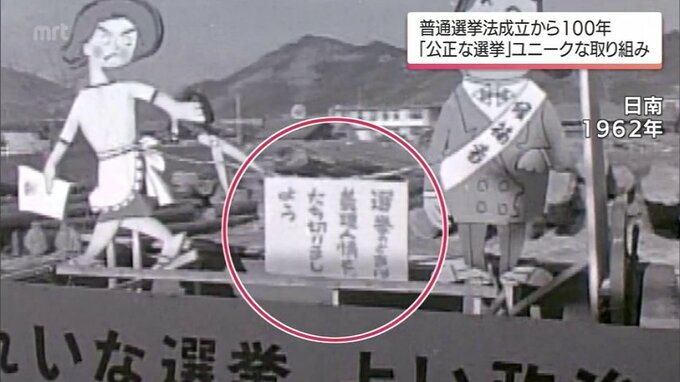

続いて、1962年の映像。

高校生のブラスバンドを先頭に公正な選挙を呼びかけるパレードが行われました。

トラックの荷台の上の看板をよく見ると、「義理人情をたち切りましょう」という文字が見えます。

翌年の1963年。

飛行機から撒かれているのは、公正な選挙と投票の棄権防止を呼びかけるチラシです。

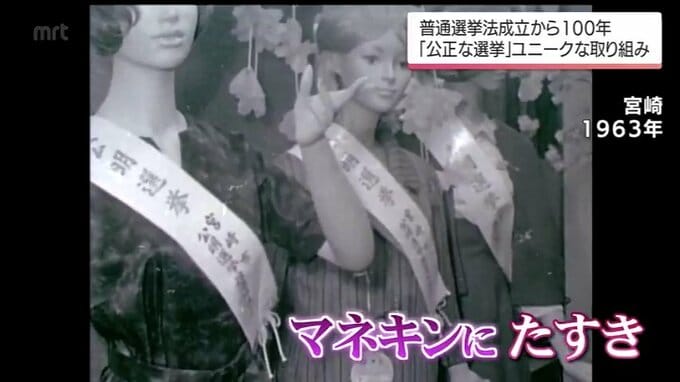

同じく、1963年。

宮崎市の商店街やデパートでは、マネキンに公正な選挙を呼びかけるたすきがかけられていました。

それぞれの時代に応じたユニークな取り組みで呼びかけられてきた「公正な選挙」。

現代では何が求められているのでしょうか?