環境先進都市を掲げる京都府亀岡市は、ごみの分別区分拡大とあわせてごみ袋の名称を変えるという、きわめて少ないコストで多くのごみの減量に成功した。背景にあるのは、保津川下りの船頭さんら市民の意識の高さだった。「シリーズ SDGsの実践者たち」の第45回。

ごみ袋の名称変更と分別区分の拡大でごみを大幅削減

京都市の西となりに位置する亀岡市。嵐山へ急流を一気に下る保津川下りや、京都・嵯峨まで結ぶトロッコ列車の出発点があり、約8万5000人が暮らす豊かな緑に包まれた地域だ。

その亀岡市はここ数年でごみの量を大幅に減らすことに成功している。2022年度には、可燃ごみと不燃ごみを合わせた年間のごみの量は1万3865トンだったが、2024年度は1万1898トンで、約2000トンも減少。減少率は14%に及ぶ。このうち可燃ごみは1595トン減少して、減少率は12.74%。不燃ごみは371.68トン減少で、減少率は実に27.65%である。

なぜこれだけ短期間にごみを大幅に削減できたのか。要因は分別区分の拡大と、分別する際の名称の変更にあった。

以前の分別では「燃やすごみ」「プラスチック製容器包装」「埋立てごみ」の3区分だったのを、6区分に拡大した。とはいえ、他の自治体と比べても、厳しい分別を市民に求めているわけではない。市民の行動を変えたもう一つの大きな要因は、分別する際の名称の変更だった。

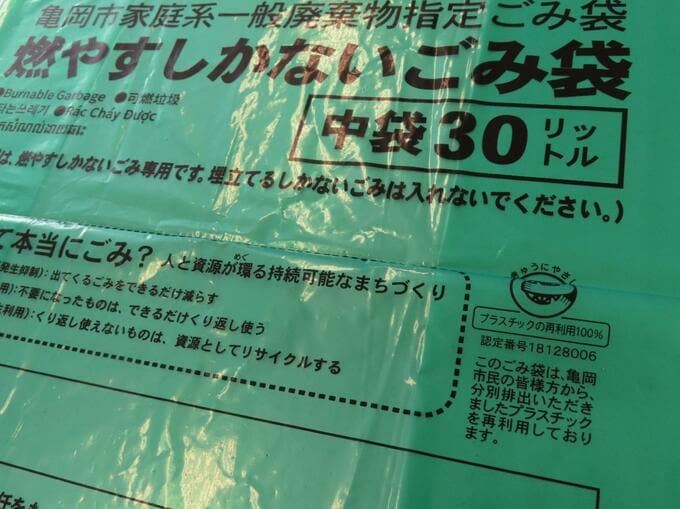

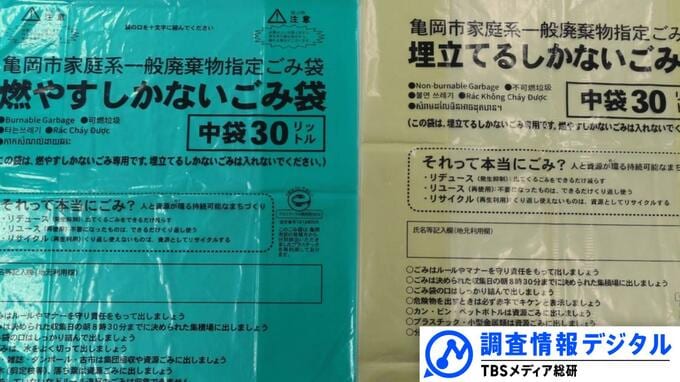

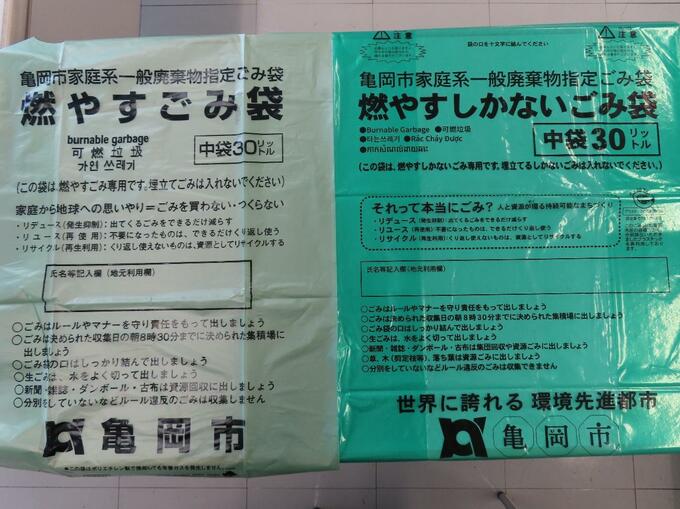

これは亀岡市の指定ごみ袋。左が以前使われていたもので、右が2023年度から使われ始めたもの。「燃やすごみ」は「燃やすしかないごみ」に変更され、これまでは焼却処分されていた紙類と草・木類は資源ごみとして回収されている。

さらに、「埋立てごみ」は「埋立てるしかないごみ」になり、これまで埋立てられていた小型金属類やプラスチックは資源ごみとして回収し、リサイクルしている。

市民にごみ分別の効果を実感してもらう

「燃やすしかないごみ」と「埋立てるしかないごみ」のごみ袋には、対象となるごみが詳しく記載されている。分別区分を拡大した理由を、亀岡市環境先進都市推進部資源循環推進課の藤田聡主査は次のように説明する。

「市では環境先進都市を掲げて取り組む中で、ごみの資源化の促進や焼却処理だけに頼らないことを目指しています。また、埋立て処分場を新たに作らない方向性を出しているものの、処分場の残容量は30%を切って逼迫していることが課題でした。分別区分を拡大したのは、ゴミを減らすことで将来世代に負担をかけないようにするのが目的です」

そこで、職員による業務改善の仕組みである『いいね!プロジェクト』で、お金をかけずにごみを減らす方策を検討していたところ、上下水道部の職員からこのネーミング変更の提案があった。資源循環推進課の曽我部育主幹は、この提案を採用した理由を振り返る。

「ネーミングの変更は、ごみ袋やパンフレットの文字を変えるだけで、新たにお金がかかるわけではありません。『効果が少しでもあれば儲けもん』と考え、導入することになりました」

「燃やすしかないごみ」というネーミングは、福岡県柳川市が導入していた先例があった。そこに、亀岡市の大きな課題である埋立てごみを減らすため「埋立てるしかないごみ」を合わせて導入。このネーミング変更に加え、集まった「埋立てるしかないごみ」から、市が資源として使えるものをもう一度仕分けすることで、不燃ごみとして埋立てられていたごみの量は劇的に削減された。その結果、埋立て処分場は今年3月末の試算によれば、あと23年ほど使える見通しだ。

しかし、ごみを分別してもらうためには、市民の協力が不可欠になる。市では分別区分拡大にあたって、自治会や市民団体などを対象に120回もの説明会を開催した。その中で複数の市民から、「分別したことで本当にリサイクルの役に立つのか」と素朴な質問が出た。

そこで市では、石油由来の製品だった従来のごみ袋を、昨年6月頃から市民が分別したプラスチックゴミをリサイクルして、原料の一部に使ったごみ袋へと変更した。リサイクルしたことはごみ袋にも明記され、分別の効果を市民に実感してもらえるようになっている。