「失われた20年」と言われた1990年代から2000年代にかけて、東京地検特捜部は、バブル経済の崩壊をきっかけに、それまで“聖域”とされていた政治家・大企業・裏社会の黒い癒着に切り込み、大型経済事件を次々に摘発した。

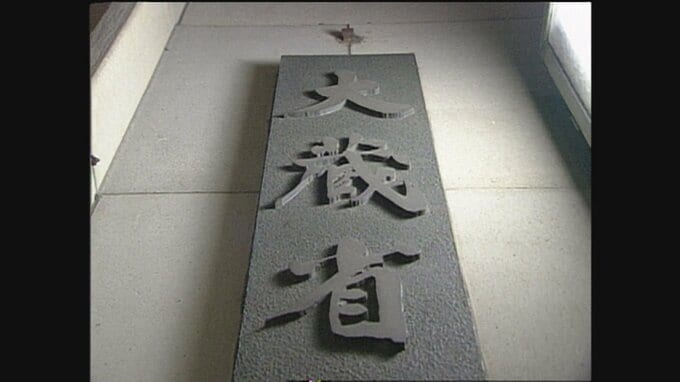

その象徴的な出来事が、「エリートの中のエリート」と称される大蔵省を舞台に発覚した、いわゆる「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」である。

「国家予算の配分権」という強大な権限を握る大蔵省と、政界にまで切り込む最強の捜査機関・東京地検特捜部。

かつては“盟友”として日本の行政システムを支え、伊勢神宮の二本の鳥居にもなぞらえられた両者の関係に、亀裂が生じる。

「総会屋事件」の捜査で銀行などから押収された「伝票類」からは、大蔵官僚が過剰な接待を日常的に受けていた実態が次々と明るみに出た。

検察は、はたして“国家権力の中枢”たる大蔵省に本格的に切り込むことができるのか。

今だからこそ語られる関係者の証言をもとに、大蔵省接待汚職事件をめぐる知られざる攻防の内幕に迫る。

ーーーーー

ターゲットは「総会屋」から「大蔵省」へ

オウム真理教事件翌年、1996年。“証券業界のガリバー”と呼ばれた野村証券が、大物総会屋・小池隆一に巨額の利益供与をしていたことが発覚した。株主総会を円滑に乗り切るために、長年にわたって総会屋の力を借りていたのだ。

端緒は野村社員による内部告発。

SEC(証券取引等監視委員会)は野村証券が小池隆一に違法な「一任勘定取引」で便宜を図ってきた事実を突き止めた。

それでも、かつて「世界の野村」「ガリバー」と称された野村の幹部たちは筆者の取材に対し、強気だった。

「うちは政界や大蔵省に太いパイプのある田淵節也さんがついているから大丈夫だよ」

社長・会長を歴任し、「大タブチ」の異名で知られた田淵節也は、野村証券を業界トップへと押し上げた立役者である。

中曽根康弘、宮澤喜一といった歴代首相とも親交が深く、なかでも大蔵大臣を何度も務めた竹下登元首相とは、「何でも話せる仲」と言われていた。

野村証券と大蔵省の結びつきは古く、戦後直後にさかのぼる。

大蔵事務次官から政界入りし、後に総理大臣となった池田勇人と、野村証券の戦後初代社長で「中興の祖」と称された奥村綱雄が手を組み、「農地証券の償還」を実現したことに始まるとされる。

とりわけ大蔵省証券局は“野村証券大蔵支店”と揶揄されるほどの蜜月が続いていた。

マスコミの間でも、「検察が野村に手を出せるはずがない」との見方が支配的だった。

こうした状況のなか、1996年に東京地検特捜部長に就任した熊崎勝彦(24期)は、従来“タブー”とされてきた領域に容赦なくメスを入れた。

翌1997年5月30日、世間に衝撃が走った。

野村証券が大物総会屋・小池隆一に対して不正な利益供与を継続していたとして、トップの酒巻英雄社長を商法違反および証券取引法違反で逮捕したのである。(後に有罪確定)

これを皮切りに、山一、大和、日興の4大証券すべてを総会屋への利益供与で摘発。

さらに捜査の過程で、第一勧業銀行が小池隆一側に対し、総額約「460億円」にのぼる不正融資を行っていたことが発覚。

特捜部は5月20日午前9時、東京・内幸町の第一勧銀本店に約100人の係官を動員し、強制捜査に踏み切った。

その結果、押収された数千箱にも及ぶ段ボールの中から、予想外の“副産物”が見つかる。

それは、大手銀行や証券会社の「MOF担(モフたん)」と呼ばれる大蔵省担当者が、大蔵官僚に対して、高級料亭や銀座のクラブ、ゴルフ場などで過剰な「接待」をしていたことを示す膨大な「交際費伝票」だった。

「MOF担」とは「Ministry of Finance(大蔵省)」のMOFに由来し、各金融機関で大蔵省との折衝や情報収集を担う銀行員のことを指す。

大蔵官僚に日常的に張り付き、接待を通じて金融行政に絡む情報を引き出すことをミッションとしていた。

一方、大蔵省は当初、こうした「接待」問題を深刻に受け止めていなかった。

1997年7月、大蔵省は総会屋・小池隆一事件について、銀行局の「金融検査官」が第一勧銀に対して実施した「金融検査」について、そもそも第一勧銀が適切に応じていたのかどうか、再確認に乗り出した。

その過程で、大蔵省は「第一勧銀が小池に対する不良債権を隠していた事実」を把握したのである。そこで同省は、これが「検査妨害」にあたるとして、第一勧銀を銀行法違反(検査忌避)で刑事告発するに至った。

この告発を受けて、東京地検特捜部は「被害者」である大蔵省側のノンキャリア職員である「金融検査官」のMに事情聴取を行った。

「金融検査官」とは、2013年に放送されたドラマ『半沢直樹』で片岡愛之助が演じた、金融庁(旧・大蔵省から分離独立)の黒崎検査官のような存在である。銀行に立ち入り検査を行い、不正融資や不良債権の有無を調査するのが役割だ。

だが、特捜部による事情聴取の過程で、大蔵省の金融検査官のMが、検査期間中に第一勧銀から「接待」を受けていた事実が発覚した。

にもかかわらず、大蔵省はMに対して「戒告処分」、他の「金融検査官」8人には口頭による厳重注意という、軽微な処分にとどめたのであった。

1997年9月の検察人事で、笠間治雄(26期)から東京地検特捜部・直告一班の副部長を引き継いだのが、山本修三(28期)であった。粘り強い捜査姿勢から、「スッポンの山修」との異名をとっていた。

「直前まで東京高検で佐渡賢一(23期)さんの下、リクルート事件の控訴審に専念していた。藤波孝生元官房長官の一審の無罪判決をようやく覆し、控訴審で逆転有罪を勝ち取って特捜部に戻った」

(山本)

山本は、大蔵省による処分の軽さを知り、こう思った。