桜島で懸念されるのが土石流災害です。

こちらは、桜島の火山活動が活発だった1980年代の映像です。持木川を勢いよく流れる土石流が、国道にかかる橋を押し流しました。

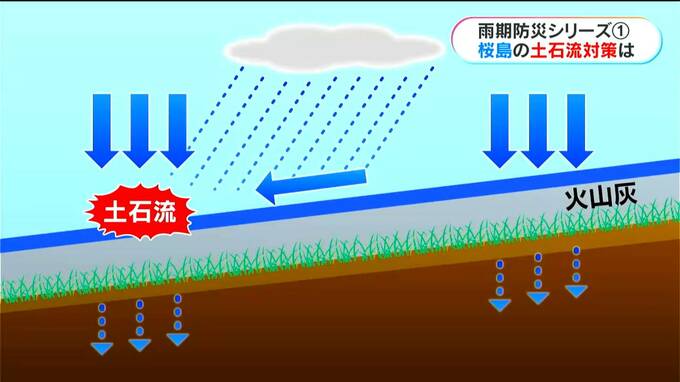

通常、地表に降った雨は地中に浸透しますが、灰が積もると水が地中に浸透しにくくなり、土石流が発生しやすくなります。

(記者)「桜島の南西地区にある持木川に来ています。こちらでは土石流対策として現在、工事が進められています」

国土交通省は、桜島に19ある河川のうち11の川で、川幅を広げるなどの土石流対策の工事を進めてきました。

(大隅河川国道事務所 有嶋哲朗・建設専門官)「護岸が少し見えているところが、拡幅前の昔の護岸。土石流を安全に流すために、拡幅の工事をしている」

年間の発生回数が100回を超えていた1980年代の土石流にも対応できるように工事していて、1993年以降、土石流の氾濫は1回もありません。

今年の土石流の発生回数は1日までに9回。3月に別の川で起きた土石流も安全に川へ流せたと言いますが、雨の降り方によっては、注意が必要だと話します。

(大隅河川国道事務所 有嶋哲朗・建設専門官)「施設で対応できないような土石流はいつ起こるか分からないので、雨が降ったときは土石流の発生に、その都度、注意してもらうしかない」

桜島の土石流対策の工事は、来年度に完了予定ですが、雨の降り方に注意しながら、早め早めの行動につなげる心構えが求められています。