政党が発行する「機関紙」は党の主張を広める重要なツールだが、その実態はあまり知られていない。激しい選挙報道に定評がある「公明新聞」、約300人もの記者を擁する「しんぶん赤旗」などがある一方、国民民主党の関係者は「紙を発行する意味は正直分からない」とも語る。各党の機関紙には、発行頻度や部数、記者の数、そして収入源としての重要性に大きな違いがある。党の収入における機関紙の位置づけから、厳しい時代を迎えた機関紙の現状と将来像まで、知られざる政党機関紙の世界に迫る。

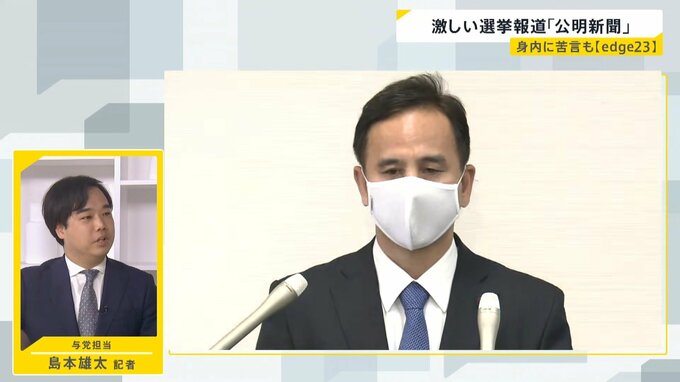

「激しい選挙報道」の公明新聞 候補者の顔がドアップで「身が引き締まる」効果も

公明党の機関紙「公明新聞」は、日曜日も含めて毎日発行される日刊紙だ。公称部数は約80万部で、その制作に携わる記者数は約100人にも及ぶ。TBSの政治部記者が20~30人程度であることと比較すると、その規模の大きさが際立つ。

記事は、ルビを多用し「分かりやすい紙面作り」を心がけているが、公明新聞の最大の特徴は「激しい選挙報道」だ。選挙直前になると、接戦が予想される選挙区の候補者の顔写真を一面に大きく掲載する。特徴的なのは、候補者の「表情」だ。緊張感あふれる厳しい表情の写真をあえて選び、「勝敗決する重大局面」「危うし」「最後は必ず勝つ」など、一般的な新聞では見られないような強い言葉とともに掲載される。

この選挙報道について複数の公明党議員に取材したところ、「普段は地味な紙面づくりだが、最新の情勢をもとにどこの選挙区を重点的に報道するか考えられているので、とても身が引き締まる」との声が聞かれた。一方、インターネット上では「怖い」との反応も相次いでおり、今年の都議選や参議院選挙でこの手法を続けるかどうかは未定だという。

公明新聞は、所属議員に対して、苦言を呈することもある。2021年、新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言中に高級クラブに深夜滞在した遠山清彦元議員の問題が発覚した際には、翌日の公明新聞のコラム「北斗七星」で「『大衆と共に』という公明党の立党精神を離れて公明党議員は存在できない」「何があってもこの立党精神を寸分違わず継承しなければいけない」と、直接的ではないが遠回しに苦言を呈した。

「公明新聞」は、創価学会の「聖教新聞」とは別物である。「聖教新聞」は創価学会の機関紙であるのに対し、「公明新聞」は公明党の日々の活動を紹介するための新聞となっている。