「北海道から沖縄まで同時同量で行き渡るということはない」

小泉農水大臣:

2点、ありがとうございます。全国に行き渡るのかということについては、北海道から沖縄まで同時同量で行き渡るということはないと思います。そして今回、スピードを重視しているというのを何度も申し上げているのは、よく災害の後の被災地の避難所などで、もう食料品などが届いているのに、全員に同じ量がないから、積んだままで配らない。こういった悪平等を起こしてはならない。これはスピード重視で、実際に手を挙げていただいた事業者さんが、速やかに店頭に並べられるようなことを、私は今は大事なことだと、そういった判断をさせていただきました。

一方で、公平性だったり、どこまで隅々まで行き渡るかということについての御指摘なども踏まえ、今回、あさってから始めていく次の随意契約につきましては、小規模の町の米屋さん、中小のスーパーさん、こういったことを対象に、随意契約をやることによって、できる限り多くの方に提供できる体制を整えていきたいと考えております。

2点目につきましては、学校給食、こういったことについて御指摘をいただきましたが、先ほども野田代表にもお答えをしたとおり、既に、学校給食などについての様々な配慮、こういったこともするようにということは、今までの随意契約でも通知も含めて記載をしてあります。また、フードバンクなどへの無償の交付ということもやっております。ただ、一方で、この無償の交付というのが、読める範囲というのは法律上、限定されていますので、そういった法律もよく、踏まえながら、この適正な随意契約の実行というものを続けていければと思っております。

前原共同代表:

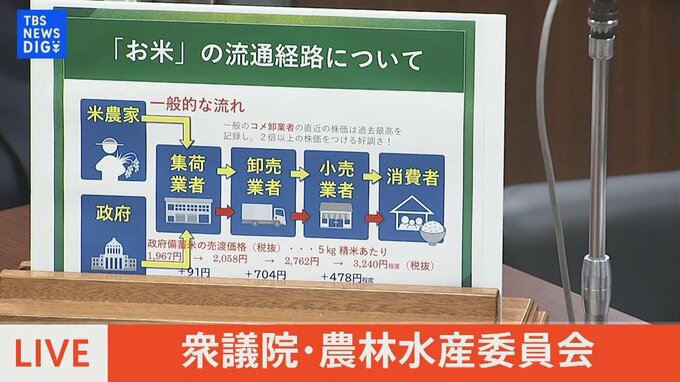

お配りをしている資料、少し議論させていただきたいというふうに思いますけれども、このグラフを御覧いただきたいわけでありますが、これお米の流通経路ということであります。高止まりをしている。そして言ってみれば流れてこないと。どこが言ってみれば滞留していて、どこがもうけようとしているのか。そして、備蓄米を放出すれば、二重価格が解消されるのか。この2点についてお伺いしたいと思います。

小泉農水大臣:

今、御配付をいただいたこの米の流通経路でどこに滞留してるのかということですが、これも今日何度か、ほかの委員の方からも御指摘いただいておりますが、令和6年産米については、大手集荷業者の集荷数量が31万トン、減っていると。そして、卸や実需者は、これまで取引してきた集荷業者からの供給が減っているので、例年とは異なる調達ルートで、ここが増えているということであります。

今回、そういったことを見ていると、やはり上から流していくという流通ルートではなく、直接小売りにっていうこと、形で流していかなければスピード感はないのではないかなということで判断をさせていただきました。この「どこに」というのは、よく分析が必要だと思いますので、引き続き、これは分析をしていきたいと思います。

そしてもう一つが、二重価格というときに、何をもって二重価格と言っているかっていうのが、いまいちまだ私の中では理解が出来ないんですけども、先ほど玉木代表からも御指摘のあったようなブランド米が、5000円前後とか、これぐらいであって、そして備蓄米が出ていくっていうことが二重価格という、そういった前提で指摘をされてると。これが問題だという御指摘ですか。すいませんもう少し伺えると。