■“最強台風”が急に衰弱? 理由は「乾気」と「コース」

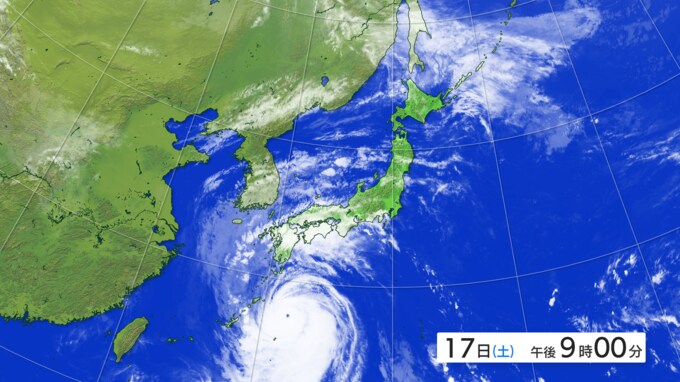

9月17日から20日にかけて日本に接近した台風14号は「過去最強クラス」と呼ばれ、全国の広い範囲に対して、気象庁から何度も警戒が呼びかけられました。

その後、鹿児島県に上陸した14号は、九州を縦断。九州を中心に大きな被害をもたらしました。

しかし、台風14号は急速に衰弱。当初、気象庁が可能性を示していたほどの被害はありませんでした。被害がないのは良いことですが、なぜ予想を上回る速度で衰弱したのでしょうか。

気象庁 予報課・池田徹 現業統括予報官:

「日本に接近する前の段階では、接近するときの中心気圧が910hPaとなり、数十年に一度クラスの勢力になることが予想されていました。実際、鹿児島上陸の前夜の段階では、台風の目がくっきりして、勢力を保っていたんです。でも、そこから急速に目の形が崩れていき、上陸時には中心気圧935hPaになりました。それでも日本に上陸した台風としては過去4番目ですが、当初の予想と比べるとかなり衰弱したものになりました。その後、上陸したことでさらに衰弱していきました」

ーーなぜ台風の目の形が崩れたんですか?

池田 現業統括予報官:

「14号の西側に乾燥した空気がありました。反時計回りの台風の渦がこの空気を巻き込んでいったことで雲が発達しづらくなり、台風の目も崩れて衰弱していきました」

ーーなるほど、水蒸気のかたまりである雲が乾いた空気を取り込んでしまうと、弱っていくのはイメージできます。上陸も衰弱に影響したのでしょうか?

池田 現業統括予報官:

「はい。上陸してしまうと、海からの水蒸気の補給というのがありませんから、一般的に台風は衰弱していきます。今回、私たちは当初、九州の西の海上を北上すると予想していました。しかし実際には、予想よりも早く鹿児島市に上陸したということで、衰弱も早まりました。さらに上陸後、北上するスピードも遅かったので、陸地にとどまる時間が長かったことも影響しました」

ーーコースが予想と違ったのには、何か要因があるのでしょうか?

池田 現業統括予報官:

「台風のコースというのは元々、そんなに精度が高く予想できるものではないんです。今回実際に進んだコースも予報円の中には入っているんです。予想精度を考えると、今回のコースの差は『大きく変わった』というのではなくて、『ほんのちょっとしたズレ』といったところです。そこには、上空の風のほんのちょっとした違いとか、台風の東側にあった太平洋高気圧のほんのちょっとした違いが影響していると思いますが、そこまではまだ分析できていません。」

たしかに進路予想図を見てみると、中心線を描くようなコースでは薩摩半島の西側をぎりぎりすり抜けるように進んでいますが、わずかにずれるだけで今回進んだコースとなることがわかります。