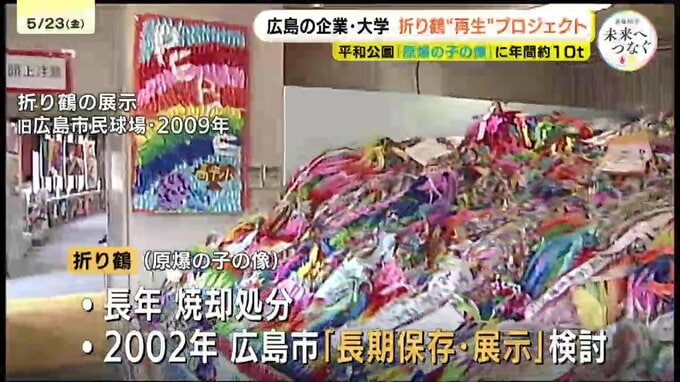

折り鶴10トンといえば小学校の教室1つ分がほぼ満杯になる量です。届いた折り鶴は長年、焼却処分されてきましたが、2002年には広島市が「長期保存と展示」の検討を開始しました。

その後、10年間は処分せずに保管し、増え続けた折り鶴はあわせて100トンにものぼりました。

広島市 松井一実 市長(2011年)

「折り鶴は再生する、再び蘇っていただく」

2011年、松井市長は「保存」から「再生」へと方針を転換。再利用する個人や団体に、折り鶴の無料配布が始まりました。

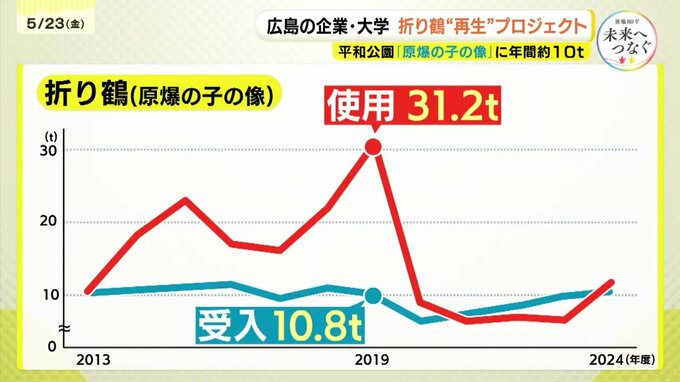

広島市によると、折り鶴の届く量は年間10トン程度なのに対して、使用量は多い年で30トン以上。上回った使用量は長期保存の検討中にたまったストックでまかなっています。令和6年度は全国の企業や市民団体など38件に無料配布しました。

現在、その折り鶴は様々な再生商品に生まれ変わっています。再生紙を利用したハガキやノート。キーホルダーにアクセサリー。「お焚き上げ」した灰を入れて作った飾り物など、平和公園のレストハウスに並ぶだけでも10種類以上あるといいます。

折り鶴の再生品についても学んだ学生たち。壁紙などの内装材にしたり、外国人観光客に知ってもらったりするアイデアを出し合いました。

学生

「『平和』という文字を再生紙に書いて、帰国して飾ってもらうと世界に出て行く、広がっていると感じる」

学生

「御朱印みたいな使い方をして、例えば原爆資料館に行ったら書いてもらえるとか…」

学生たちは折り鶴再生紙をどう生かせばよいか、次々と発言しました。

文華堂の大平絵美さんは「社内でどうしたらいいかと考えていたのですが、外部の方と話をする中で視界が開けたように思います」と話しました。

広島市立大学の中村圭教授は「折り鶴再生紙は感情を揺さぶる色彩、エピソードがあり、コミュニケーションツールとして機能している良い例です。他にもいろいろな展開の仕方があるかもしれないという期待感や希望があります。そこを考えるのが今回の共同研究の核心部分です」と説明しました。