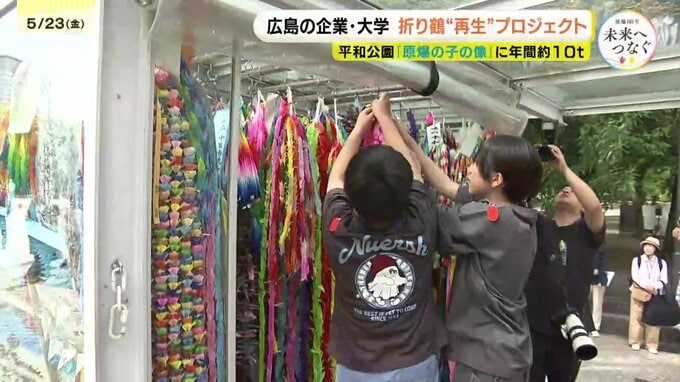

2歳で被爆し、千羽鶴を折り続けて12歳で亡くなった佐々木禎子さんー。禎子さんをモデルにした平和公園(広島市)の「原爆の子の像」には、1年間に約10トンもの折り鶴が世界中から届いています。

平和のシンボル、折り鶴をどう生かすべきか。広島市内の企業と大学が、折り鶴の“再生”について考えるプロジェクトを始めました。

◇ ◇ ◇

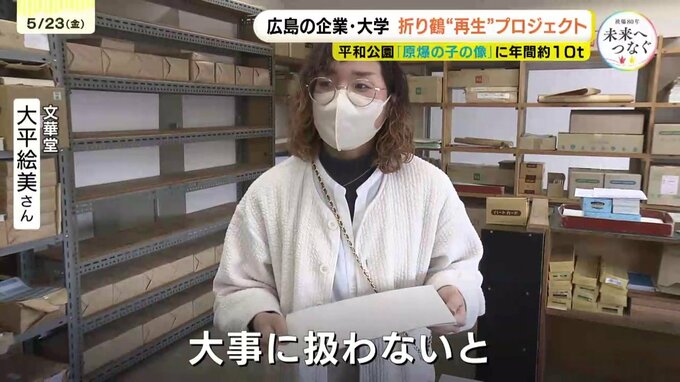

広島市にある創業150年を超える老舗の印刷会社「文華堂」。「原爆の子の像」に届いた折り鶴を使って「名刺」を作っています。

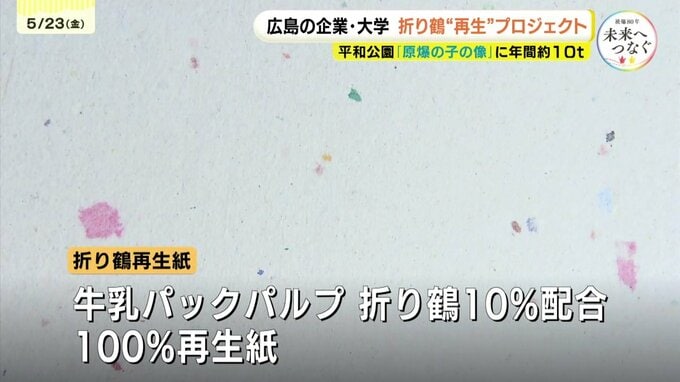

紙は牛乳パックから取ったパルプに折り鶴を1割ほど混ぜた100%再生紙で、大阪の製紙会社で作っています。

文華堂 大平絵美さん

「やっぱりメッセージ性、広島らしさ、平和の祈りがこの紙の中にある。これ1枚1枚が折り鶴と思ったら、たくさんの方の思いが入っているので大事に扱わないといけないと感じています」

会話のきっかけにもなるという折り鶴名刺。文華堂は折り鶴再生の可能性を探り、新たな商品を生み出そうと、広島市立大学の学生たちと共同研究を始めました。

共同研究の初日ー。学生たちはまず、再生される折り鶴の現状について学びました。

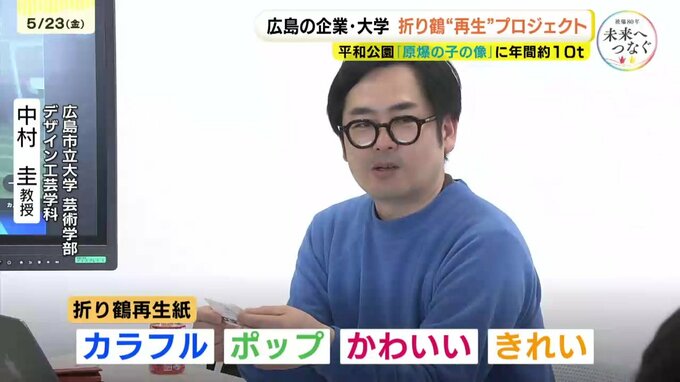

広島市立大学 芸術学部 デザイン工芸学科 中村 圭 教授

「折り鶴再生紙はカラフルでポップ、かわいい、きれいというのが最初の印象。『これ変わった紙ですね』から『実は広島の…』という原爆のエピソードに入っていく。再生紙は2つの違う印象を持っているのです」

広島市立大学の中村教授は説明します。

共同研究に参加した学生

「子どもながら、届いた折り鶴はたくさんあるけれど、どこにいくのかはずっと疑問でした。捨てられていたこともあったというのは驚きました」