約3万年前に噴火した巨大火砕流が九州南部に堆積して形成されたシラス台地。地元では役に立たない厄介者とされてきたが、そのシラスを鹿児島県工業技術センターが環境に優しい工業素材として資源化することに成功した。「シリーズ SDGsの実践者たち」の第44回。

国から「有効利用法はない」と結論づけられたシラス

鹿児島県や宮崎県の一部に広がるシラス台地。約3万年前に噴火した巨大火砕流が堆積して100メートルほどの高さの台地を形成した。この噴火口に海水が流れ込んでできたのが、直径約20キロメートルの鹿児島湾北部だ。

堆積したシラスの量は約750億立方メートルで、東京ドーム約6万個分に及ぶ。ただ、シラスの成分はマグマ由来の軽石を含む火山ガラスが約60%を占めるほか、長石や石英などの結晶質の砂と粘土質で構成されている。

軽石が含まれているため土地が侵食されやすく、土砂崩れの原因とされた。水が浸透するので稲作ができず、育つのはサツマイモくらい。井戸もシラスの下にある地層まで掘らなくては水が出てこないことから、シラスはこれまで「役に立たない」「厄介者」などといわれてきた。

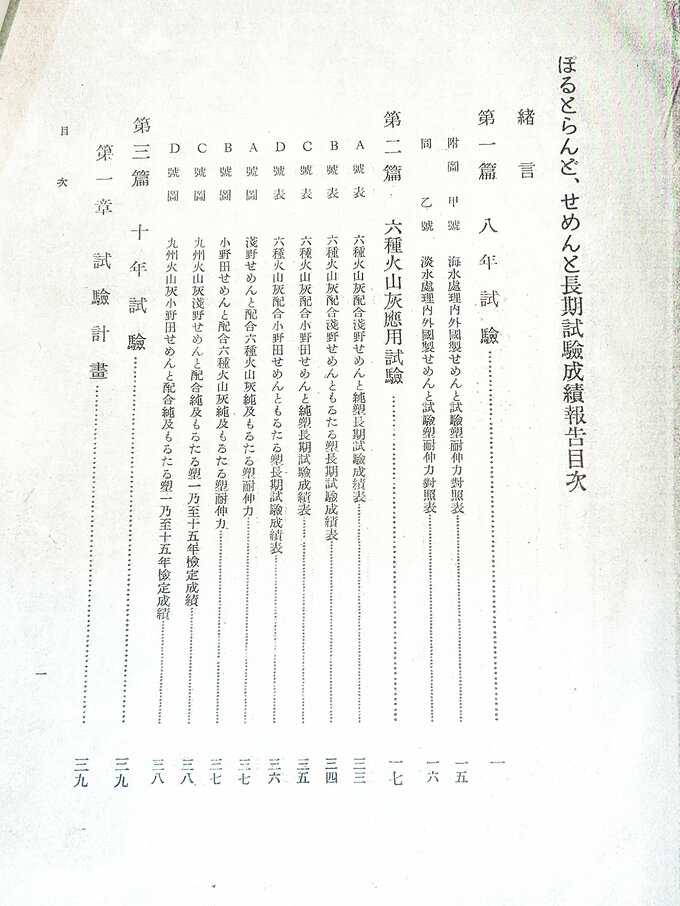

一方で、火山灰をセメントに替わる結合材に使う研究は古くから行われてきた。結合材とは、水と反応して硬化する物質の総称。最初に研究が始まったのは明治39(1906)年。当時の内務省が耐海水性モルタルの開発を目的として、シラスを添加したモルタルの15年間に及ぶ試験を行った。

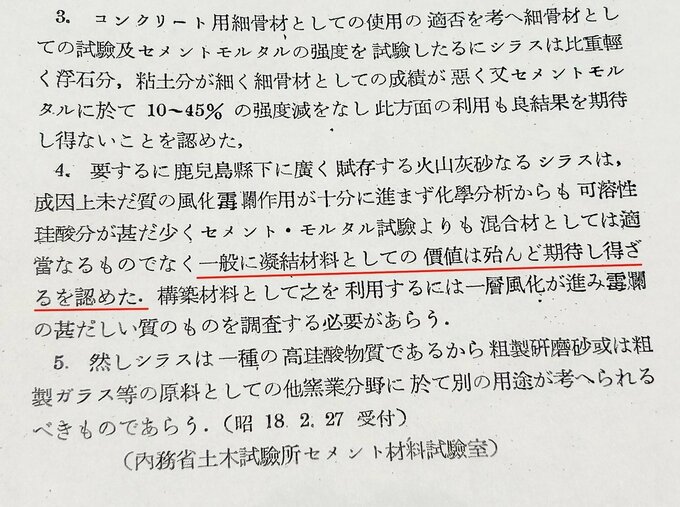

また、太平洋戦争が始まりセメント不足に陥った鹿児島県は、シラスをコンクリートに利用するための試験を内務省に依頼した。けれども、昭和18(1943)年の論文で、砂としても、結合材としても「役に立たない」と結論づけられてしまった。