■《学ぶ機会を奪った戦時下の労働力不足…“地獄”と綴った日誌》

当時、旧制札幌一中の生徒だった小山田さん。1945(昭和20)年1月に、級友53人と、真冬の手稲鉱山に駆り出されました。『学徒勤労動員』です。

極端な労働力不足を補うため、国は 国民学校初等科(現在の中学1年生に相当)以上の若者を工場や農村へ送り、強制的に労働させたのです。

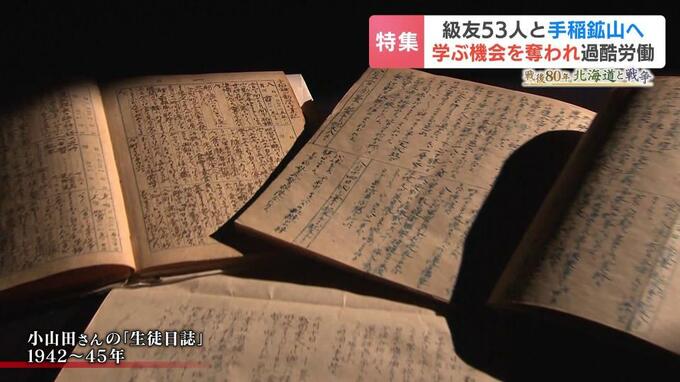

小山田さんが大切に保管してきたノートがあります。表紙には『生徒日誌』とあります。学徒勤労動員の生徒は、毎日欠かさず書くように指示されていたと言います。そこに、手稲鉱山での過酷な日々を、詳しく書き残していました。

小山田碩さん(96)

「5人と一緒に“浮選”というところに配属されました。鉱石の中から金属を選び出すんですね。もう嫌になるくらい使う薬が臭くて…」

銅の増産のため、手稲鉱山は、24時間3交代制で稼働していました。15歳だった小山田さんも、早朝から夕方までの“一番方”に入り、深夜労働も強いられたと話します。

小山田さんは、連日の過酷な労働について、生徒日誌には『地獄』と綴っていました。

小山田碩さん(96)

「ベルトが切れると、作業が止まっちゃうでしょ。当時、鉱山といえども、 そうした大事なベルトが無いんですよ。それなのに、鉱山の上司から叱られるんですよ…。 “なんで用意していなかったのか”って…。戦争に負ける兆候ですね」

そうした敗戦への予感は、少年たちの中で、確信へと変わっていくことになります。