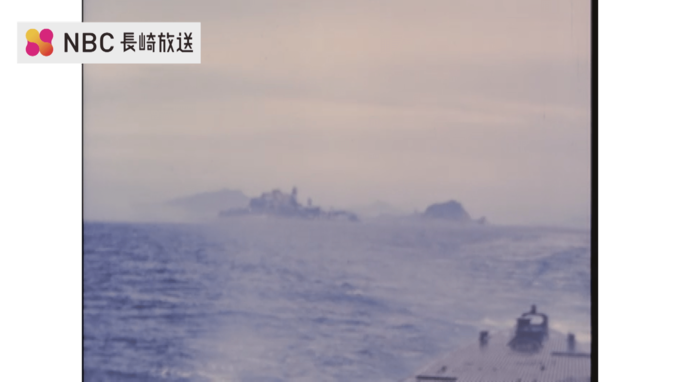

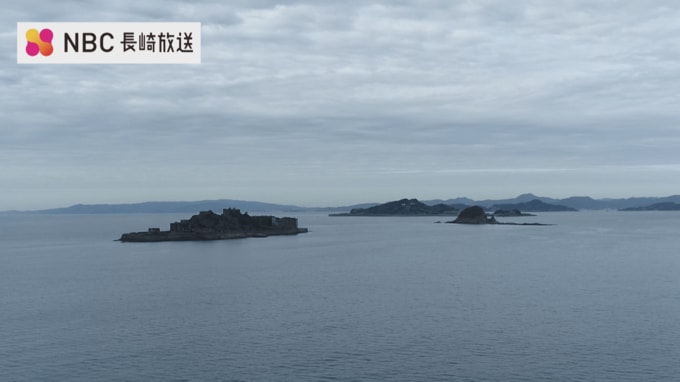

長崎市沖に浮かぶ端島、通称「軍艦島」。その特異なシルエットから、戦時中にアメリカ軍の潜水艦が“本物の軍艦”と誤認し、魚雷を発射したという「逸話」が語り継がれてきました。脚色とも言われてきたこの話の真相を探るべく、実際の映像と史料をもとに取材を開始。第5回目は”軍艦島魚雷攻撃” 米作戦記録に記録された真相。80年前の歴史の事実に迫ります。

”軍艦島への魚雷攻撃”で今回見つかった映像

・浮上航行で軍艦島から逃走するアメリカ潜水艦

・映像には双眼鏡を手に周囲を警戒する乗組員

・遠目に撮影された白黒の軍艦島映像

・石炭運搬船を捕えた映像

・魚雷炸裂の瞬間、潜望鏡越しの映像

どういう状況でこれらの行動を行っていたのか、その答えとなるものがあった。

潜水艦ティランテの作戦行動記録。「USSTirante,May1945-August1945」

作成の日付は1945年の7月19日、戦時中だ。

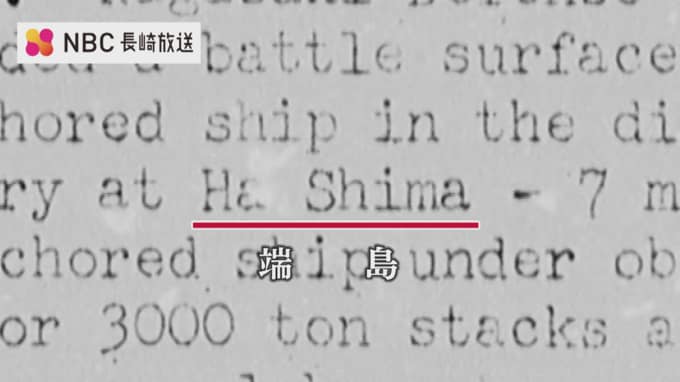

軍艦島の下りは53Pある報告書の8Pからはじまる。1945年6月11日午前8時23分。報告にいきなり端島(軍艦島)の名前が出てくる。

遠くで停泊している船を目撃。どうやら長崎の入り口から7マイル離れた「端島」の炭鉱に停泊しているようだ。作戦会議を開き、これまで見た中で最大のこの船を追撃することにした。停泊中の船を1時間前から観察していた。2000トンか3000トンの貨物船のようで、この島の炭鉱の横に停泊している。(ティランテ報告書を訳)

この報告からわかるように、米軍は端島(軍艦島)が炭鉱の島であることを把握しており、この日の攻撃でも軍艦に似た島に惑わされることなく最初から運搬船に狙いをつけていたのだ。「ティランテ」はかなり遠くから石炭運搬船の存在を把握しかなりの時間をかけて監視を続け、端島(軍艦島)への接近を試みる。

潜水艦にとって海域の水深は行動を左右する重要な要件だ。端島(軍艦島)は元々は岩礁だった。周辺にも岩礁が多い。潜航したまま行動すると海底に衝突する恐れもある。報告書には端島周辺の岩礁や浅瀬の名前も記されていた。

そうしたことから長崎港沖の海域の特徴をかなり正確に把握し、慎重に接近していたこともうかがい知れる。

乗組員に我々の意図を伝え、「三瀬(軍艦島の南西にある浅瀬)」として知られる浅瀬の集中する海域の内側を通過した。侵入、攻撃、最初の魚雷命中、脱出の間中、カラー動画を撮影した。(ティランテ報告書を訳)

そして雷撃のことも詳細に書かれていた。

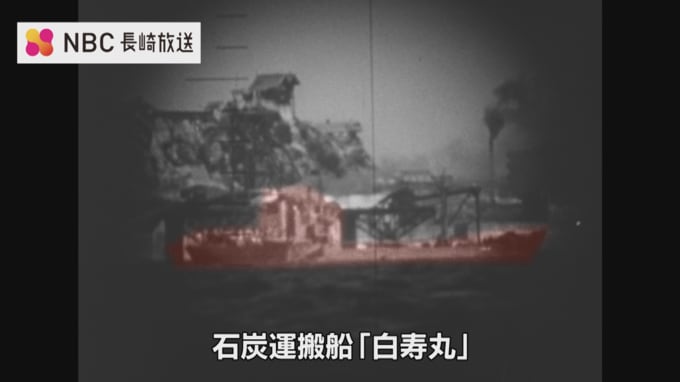

潜望鏡にムービーカメラを取り付け、魚雷が到達すると予想される5秒前から目標の撮影を開始した。魚雷は予定通り命中したが、狙った地点から50フィートほど前方であった。大きな水と瓦礫の水柱が発生し、収まると目標の側面に穴が開き、そこから石炭が海に流れ込んだのが見えた。(ティランテ報告書を訳)

1本目の魚雷で沈没に至らなかったことが確認されると2本目、3本目の魚雷が発射される。2本目は命中しなかったが3本目は命中し白寿丸は沈没する。そして報告書にはこんなことも書かれていた。

「このシーンの写真は潜水艦映画の格好の素材になるはずだ」

(ティランテ報告書を訳)

ここから海域からの脱出が始まる。

報告書を要約すると「ティランテ」は潜航したまま島から離れ、しばらくして浮上する。この時、急速に浮上したため艦首の潜舵に不具合が生じ「ティランテ」はしばらく潜航できなくなる。

攻撃を受けた日本側からは銃砲撃の反撃があったという。浮上しながら逃げる映像はこの時撮られたもので、周囲を見張る水兵は航空機や新たな船舶出現を警戒していたのだ。カメラマンの行動も記録に書かれていた。

特別カメラマンのSTEIN,R.O.,jr.,CSMは、この間ずっと、甲板の野外に冷静に立ち、カラームービーカメラで撮影していた。この男の銃撃下での冷静さは際立っていた。1138-浅瀬エリアをクリアした我々は、三瀬を西に回り込み、外洋に出ることができた。(ティランテ報告書を訳)

今回の取材で分かったこと

・軍艦島を本物の軍艦と間違って魚雷を撃ったのではない

・アメリカ軍は長崎港沖の状況を正確に把握していた

・端島(軍艦島)が石炭の島であることは知っていた

・攻撃を受けた「白寿丸」に狙いをつけて軍艦島に接近していた

・日本から反撃を受けた

・一回浮上した時に不具合が生じしばらく潜航できなくなっていた。

そして感じたのは「一連の作戦行動を動画で撮影するだけの余裕があった」ということだろうか。たまたま撮影していたんじゃないということだった。

アメリカ軍からすれば日本近海での長いスパンでの作戦行動。軍艦島側からすれば1945年6月11日の午前中に起きたかなり一瞬の出来事。前後のいきさつがわからない軍艦島側からすれば「本物の軍艦に間違われた」という逸話が生み出されるのも理解できるような気がした。